日産自動車【7201】業績の改善は進むも顕著になった中国市場のリスク

主要指標に採用されている銘柄を全て取り上げているこのnote、今回取り上げるのは日産自動車株式会社です。

事業内容と業績のポイント

それでは事業内容と業績のポイントから見ていきましょう。

まずは日産の2022年度の市場別の販売台数の構成を見ていきます。

中国:31.6%

日本:13.7%

北米:30.9%

欧州:9.3%

その他:14.3%

となっており、中国や北米が主要市場で日本は全体の13%程度です。

海外事業が中心の企業だという事ですね。

また、2022年度の業績を見ていくと、営業外収益の持分法による投資利益は1712億円あります。

営業利益が3771億円であることを考えると非常に大きな規模になっています。

では、この営業外収益の持分法による投資利益が何なのかというと、これは中国事業からの利益です。

中国市場は自動車への関税が非常に高く海外企業としての参入は難しいです。

なので自動車メーカー各社のは中国事業は、基本的に中国内で合弁会社を作り行われています。

日産の出資比率は50%、中国事業は子会社ではなく、関連会社という扱いで、出資比率分だけを利益として加算する形になっています。

日産の出資比率は50%ですから、中国事業の利益が100億円だった際には50億円だけを持分法による投資利益として計上するような形になっています。

なので中国事業の販売台数は非常に大きいですが、それが売上高などには載っておらず、利益だけが一部計上されている形になっているのは業績を見る際に注意しておいた方がいいポイントです。

持分法による投資損益を含んでいる、経常利益が重要な指標だという事ですね。

続いて、ここ数年の変化について話をしていきましょう。

販売台数の推移を見ていくと、2017年までは増加を続けていましたが、2018年以降は大きく減少し続けている事が分かります。

2018年に起きた出来事と言えば、カルロスゴーン氏の逮捕です。

では、信頼を失ってしまった事で販売が落ち込んでいるのかというと、そうでもありません。

日本市場では逮捕直後は顕著に売上が落ちましたので影響がないわけではありませんが、最も大きな要因は戦略の転換にあります。

2010年代に入ってからの日産は、積極的な拡大戦略を取っていました。

特に力を入れていたのが経済成長が期待されていた新興市場です。

中国の売上規模が大きかった事は、その際の積極展開にも起因しています。

しかし、その新興市場での拡大戦略は想定通り進みませんでした。

そこで常態化していたのが、多額のリベートによる販売です。

新興市場の伸び悩みを補うために、規模の大きい北米では特に多額のリベートによる販売を行っていました。

米調査会社のコックスオートモーティブによると、2016年の米国での割引率は、他の日本メーカーでトヨタが7.2%、ホンダが6.1%に対して日産は13.5%という高水準だったとしています。

つまり日産車の販売は収益性が悪かったという事です。

そこでゴーン氏の逮捕以後は大きく戦略を転換しています。

具体的にはリベートの削減、在庫の削減、コストカットなどで、販売台数の拡大ではなく収益性の改善に動いていたという事です。

結果として売上推移を見ていくと、販売台数は減少し続けていた一方で売り上げは2021年度からは増加に転じています。

利益面に関しても、ゴーン氏逮捕の影響やコロナの影響で2019年度や2020年度は大きな赤字となっているものの、2021年度からは回復傾向で黒字転換しています。

円安の影響やコロナ禍での市場の要因もありますが、販売台数の減少と共に業績も悪化していたという事ではなく、一定の収益性の改善が進んだことが分かると思います。

そして、直近ではまた変化の時期を迎えています。

在庫の状況を見てみると2018年度以降大きく減少していた在庫が、直近では増加傾向になっている事が分かります。

コロナの影響で工場が十分に稼働できていなかったり、半導体不足によって生産面に影響が出ていた事もありますが、直近では収益性改善の取り組みが一定の成果を見せる中で、適正在庫での販売拡大を進める時期に入ってきたと考えられます。

これからは販売が増加に転じていくかにも注目だという事ですね。

続いてビジネスモデルについても見ていきましょう。

日産の主要な事業セグメントは2つです。

①自動車事業

②販売金融事業

となっています。

自動車の製造販売に加えて自動車ローンなどの金融事業も行っています。

それぞれの事業ごとの売上と利益面を見ていきます。

2022年度では、自動車事業が売上の全体のうち90.4%を占めていますが、利益面では12.1%に過ぎません。

利益面に圧倒的に貢献しているのは金融事業だという事です。

自動車ローンなどの金融事業を伸ばすには当然販売数の増加が必要になります。

ゴーン体制下で、多額のリベート払ってでも拡大戦略を取っていたのは、スケールメリットに加えて金融の収益があった事も大きいわけですね。

自動車事業での収益性改善は進んでいますが、販売台数の減少は、数年にわたって業績に貢献する長期的な収益源である、自動車ローンなどの金融事業にも影響します。

なので近年の販売台数の減少は金融面からは収益悪化につながる可能性がありますので、在庫も増加させている中で、しっかりと販売台数を増加に転じさせていけるかの重要性が分かると思います。

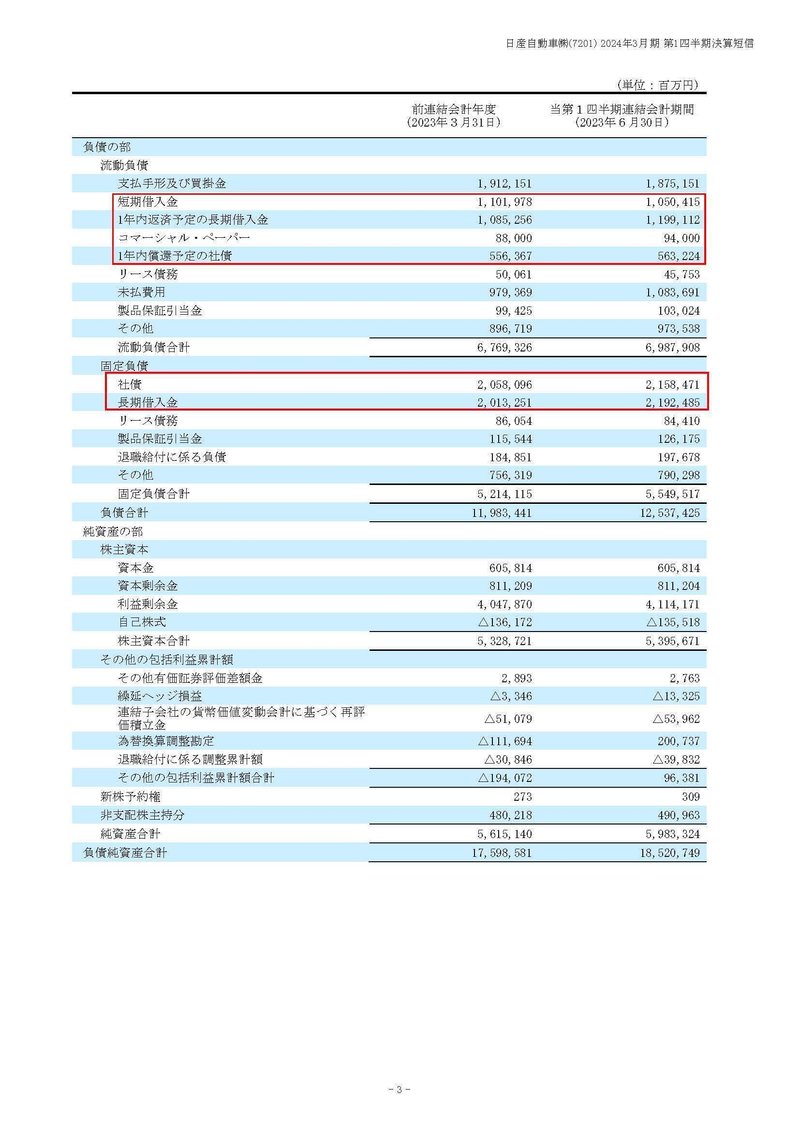

ちなみに金融事業を行っているという事があり財務状況にも特徴があります。

自動車ローンなどの販売金融債権が7.1兆円と非常に多額です、総資産は18.5兆円ほどですから4割弱にもなります。

その自動車ローンの貸付のための資金調達も行っており、2023年6月末時点での有利子負債は7.2兆円と非常に多額になっています。

自動車メーカーは各社金融事業を重要な収益源としていますので、このような財務状況になり易いというわけです。

結果として支払い利息の金額も2022年度は630億円と多額になっています。

もちろん金融事業でそれ以上の収益が得られるわけですから問題はありませんが、利息負担も大きくなりやすい事業だという事です。

また、海外中心の売上構成である日産では、金融事業では世界中で多額の債権を保有しています。

なので販売面に加えて、金融事業の影響もあり為替の影響も大きくなっています。

2022年度の実績では円安が進んだ結果、1857億円ほど営業利益には好影響がありました。

通貨ベースでみると大半の市場で円安が進んでいますが、全市場でプラスの影響があったのかというとそうではありません。

メキシコや中国ではマイナスに働いています、海外生産の規模が大きい日産では為替の変動は市場ごとに影響が違うという事ですね。

また、日本の生産分に関しても円安が進めば、原材料費が高騰から部品の調達コストの増加もありますし、必ずしもプラスの影響というわけでもありません。

とはいえ規模の大きい北米では円安で3127億円ほどプラスの影響が出ていますからの、ドル円の円安が大きく進むとプラスの影響が大きい事は間違いないでしょう。

続いて市場環境の変化について考えていきます。

皆さんご存じの通り自動車業界は100年に1度の大変革期ともいわれており、様々な変化が起きてきます。

その中で日産の業績に大きく影響すると考えられる電気自動車化と、主力市場である中国の変化について見ていきましょう。

そもそも日本という市場では電動化に対しては多くの問題を抱えています。

それは既存の自動車メーカーのすりあわせの技術などの強みを生かせなくなることもありますし、サプライチェーン全体では電気自動車化すると部品点数が減少しますので、日本の産業の中でも大きな規模を持つ部品メーカーをどのように扱っていくのかといった問題もあります。

さらに電気自動車では当然ながら、電池が必要になりますがレアメタルなどの原料の調達の問題もあります。

そもそも日本製のハイブリッド車は燃費がいいものが多いですから、いわゆるTank to Wheelで考えた際に、電動化によるグリーン化が進むのかという話もあります。

では電動化しないという選択肢があるのかというと現実問題としてそれは難しいでしょう。

というのも先ほども見たように、日産を含め日本の自動車メーカーの販売の中心は海外となっています。

となると国際競争力を保つためには電動化を進めなければいけないでしょう。

ご存じの通り世界的にガソリン車への規制が進み、ある種の日本車メーカーつぶしと言われているような状況ですが、それに対応せざるを得ないというのが現実です。

日産は国内自動車企業では比較的電動化は早い企業となっていて、日本市場での2022年度の電動車の販売比率は48%となっていますが、とはいえ国際的な競争力は高くはありません。

そもそも自国のメーカーを強化したいというのは各国とも同じです、日産も主力市場の米国ではテスラが台頭しており、そちらを優先していくのは当然の流れでしょう。

電気自動車をどのように販売していくのかがやはり今後の最も大きなポイントです。

さて、そういった電動化の流れの中で、実は非常に大きな変化を迎えているのが中国市場です。

中国の電気自動車メーカーとして大きな成長をしているBYDの影響もあり、中国は直近では日本を上回り自動車の最大の輸出国となっています。

中国国内の需要の動向をみても、ローカルのNEV(新エネルギー車)は2020年は5%だったところから、2023年の上期には25%まで成長しています。

中国は外国車中心の市場から、自国の電気自動車メーカーを中心とする市場に変化を遂げていっているという事です。

それに加えて、最近は恒大集団の米国での破産申請が大きな話題になったりと、経済停滞が予想されています。

つまり、中国では市場全体としても需要減少の可能性がある上に、市場自体も自国メーカー中心にとり、海外メーカーからすると厳しい状況にいるという事です。

中国市場を1つのメイン市場としている日産は、市場環境の悪化による業績低迷の可能性があるという事で、この点も注意が必要でしょう。

という事で、日産の現状としては販売台数重視の戦略から、収益性を重視する戦略への転換を進めており、一定の成果をみせ収益性は改善しています。

主力市場は米国や中国ですが、中国では自国メーカーの台頭や景気低迷、米国含む世界市場では規制や補助金による電気自動車化の変化に対応する必要が出ており容易な状況ではないと考えられます。

直近の業績

それではそういった状況の中で直近の業績を見ていきます。

今回見ていくのは2024年3月期の1Qの業績です。

売上高は36.5%増の2兆9176億円、営業利益は98.1%増の1285億円、経常利益は60.1%増の1665億円、純利益は123.9%増の1054億円と増収増益で非常に好調です。

セグメント別の業績を見てみると、自動車事業、販売金融事業ともに増収で利益面も大きく良化しています。

特に自動車事業は275億円の赤字→277億円の黒字と大きく業績が改善しています。

為替の影響は、ドル円では343億円ほどプラスの影響があったとしていますが、全体では営業利益ベースで22億円ほどプラスにとどまっており、為替の影響は小さいです。

では好調の要因として一番大きな影響が何なのかというと、米国での販売台数の増加による影響です。

さらに価格改定の好影響も各市場で出ており、これが利益を押し上げていた事が分かります。

主要市場の米国の好調が業績をけん引していたんですね。

ではすべての市場で好調だったのかというとそうではありません、

販売台数は米国市場の33.1%増、日本市場の19.1%増を始め好調だった一方で、主力市場の中国では45.8%減と非常に大きな悪化をみせています。

結果として、実は全市場では3.7%ほど減少しています。

中国の落ち込みが非常に大きいんですね。

市場全体の需要を見てみると、北米やヨーロッパ、日本が15%以上の増加となる一方で、中国では7%減と唯一減少に転じています、中国では市場の停滞も鮮明です。

先ほど書いたように、市況の悪化、自国メーカーの台頭、その両面からの悪影響を受けていた事が分かります。

当初に書いたように、中国市場での業績は持分法で処理されているわけですが、実は持分法による投資利益は前期も今期も330億円ほどで横ばいです。

販売台数は大きく悪化しているものの、収益性の改善は進んでいるようです。

とはいえ、成長は難しいというのは間違いないでしょう。

通期の業績見通しとしても、増収増益の見通しで、想定以上の円安の影響を加味して上方修正を行ったとしています。

中国市場では縮小が続くものの、収益性の改善を進め、好調な他の市場での成長を進めていくようです。

という事で基本的な業績としては増収増益で好調ですが、中国市場の変化は非常に大きく、市況が悪化しており、各国でガソリン車の販売への規制も進み電動化が進む海外市場での将来性を考えると容易な状況ではないでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?