土地建物の税金、大丈夫?:知っておくべきポイントと最新の法改正

はじめに

土地の売買は、不動産業者でもない限りそうそう経験するものではないし、金額も大きくなりがちなので気を使いますよね。

ここでは土地建物の譲渡に関する税務上の取り扱いについて、ポイントと最新の法改正を含めて解説いたします。

本文

1.譲渡所得の基本

土地や建物を売却した場合、所得税の計算上「譲渡所得」として扱われ、他の所得と区分して計算される分離課税の対象となります。この譲渡所得は、不動産の保有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類され、適用される税率が異なります。

土地や建物の売却における保有期間は、売却した年の1月1日時点で何年経過しているのかで判断します。つまり、実際の売却日が1月であっても12月であっても、売却年の1月1日時点での所有期間が基準となります。

所有期間の計算は、不動産を取得した日から引き続き所有していた期間を指します。なお、相続、遺贈、または贈与によって取得した場合は、被相続人、遺贈者、または贈与者の取得時期と取得費を引き継ぎます。所有期間の起算点と取得価額は、元の所有者のものを引き継ぐということになります。

2.譲渡所得の計算方法

譲渡所得は以下の式で計算されます。

譲渡所得 = A - (B + C) - D

A:譲渡収入金額(売却価格)

B:取得費(購入時に要した費用)

C:譲渡費用(売却時に発生した費用)

D:特別控除額(一定の条件下で適用される控除)

2-1.建物の取得費計算方法

建物の譲渡所得を計算する際の取得費は、事業用資産か非事業用資産かで算出方法が違います。

a)事業用資産の場合

取得費 = 取得価額 - 減価償却累計額

取得価額:建物の購入価格や建築費用、付随費用(登記費用、仲介手数料など)を含みます。

減価償却累計額:毎年の事業所得計算で必要経費として控除してきた減価償却費の合計額です。

減価償却の計算は法定耐用年数に基づいて行われ、定額法、定率法、または旧定額法・旧定率法のいずれかの方法を用います(取得時期により適用される方法が異なります)。

事業用資産の場合、実際に行った減価償却に基づいて取得費が計算されるため、帳簿価額が譲渡所得計算上の取得費となります。

b)非事業用資産の場合

非事業用資産とは、居住用や投資用など、事業に使用していない資産を指します。

取得費 = 取得価額 - 減価の額

減価の額 = 取得価額 × 調整後の旧定額法による償却率 × 経過年数

この算式での旧定額法による償却率の求め方は以下のとおりです。

1.通常の耐用年数に1.5を乗じて調整後の耐用年数を算出します

2.この調整後の耐用年数に対応する旧定額法の償却率を使用します

例:木造の住宅(通常の耐用年数22年)の場合

調整後の耐用年数:22年 × 1.5 = 33年

33年に対応する旧定額法の償却率を使用

1.5倍した年数の償却率を用いる理由は、非事業用資産は事業用資産ほど消耗の度合いは少ないだろう、という前提があるためです。建物の用途、構造に応じた耐用年数を確認しましょう。

2-2 譲渡費用について

譲渡費用とは、資産の譲渡に際して直接要した費用のことを指します。以下に、譲渡費用として認められるものと認められないものを説明します。

イ)譲渡費用として認められるものの例

・仲介手数料:不動産業者への仲介手数料や紹介料

・売買契約書の印紙代

・登記費用:所有権移転登記費用、抵当権抹消登記費用など

・測量費用:境界確定のための測量費用

・広告宣伝費:売却のための広告費用

・建物の取壊し費用:譲渡に際して建物を取り壊す場合の費用

・建物賃借人への立退料:譲渡のために支払う立退料

・譲渡のための旅費交通費:譲渡に直接関係する旅費

・価格査定料:不動産鑑定士への依頼費用など

・土地の造成費用や建物の改修費用:譲渡のために行った場合に限る

ロ)譲渡費用として認められないもの

・ローンの繰上返済手数料:金融機関に支払う手数料

・ 固定資産税・都市計画税:譲渡した年の属する年の1月1日の所有者が納税義務者となるため

・不動産取得税:譲渡者ではなく、取得者が負担する税金のため

・譲渡所得税の納付のための借入金利子

・譲渡に関する税務相談料:確定申告のための税理士報酬など

・引越し費用:譲渡に伴う引越し費用

・仲介業者への贈答品代

・譲渡後の建物の取壊し費用:譲渡後に発生する費用のため

ハ)譲渡費用についての注意点

譲渡費用は、実際に支払った金額が対象となります。

費用の発生が譲渡と直接関連していること、および譲渡のために通常必要と認められるものであることが重要です。

譲渡に関連する費用であっても、個人的な支出と判断されるものは譲渡費用として認められません。

譲渡費用として計上する際は、領収書などの証拠書類を保管しておく必要があります。

なお、「収用」「交換」「買換え」などの特殊な譲渡の場合も、同様に「譲渡所得の内訳書」を作成する必要があります。ただし、これらのケースでは計算方法が通常の譲渡とは異なり、より複雑になります。具体的な計算式や適用要件は個々の状況によって大きく変わるため、ここでは説明を省略します。

3.所有期間による税率の相違

【短期譲渡所得】(所有期間5年以下)

総税率:39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)

【長期譲渡所得】(所有期間5年超)

総税率:20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

4.特別控除制度

一定の条件を満たす場合、特別控除の適用を受けることができます。

【居住用財産の3,000万円特別控除】

自宅を譲渡する場合、所定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。

【空き家に係る譲渡所得の特別控除】

相続した空き家を譲渡する際、一定の要件下で譲渡所得から3,000万円を控除できます。なお、令和6年(2024年)の税制改正により、この特例の適用期限が令和9年12月31日まで延長され、耐震リフォームや除却の要件が緩和されました。適用の可否については国税庁が用意している以下のフローチャートを参考にしてください。

5.相続税額の取得費加算の特例

相続により取得した不動産の譲渡には、以下のような特例が存在します。

【取得費加算の特例】

相続税の申告期限から3年10ヶ月以内に譲渡した場合、相続時に納付した相続税額の一部を取得費に加算できます。計算方法は以下の通りです。

取得費に加算する相続税額 = E × (F ÷ G)

E:その者の相続税額

F:その譲渡した財産の相続税評価額

G:その者の取得財産の価額 + その他の価額

6.取得費不明時の対応策

取得費が不明な場合、控除できる金額がないことになってしまいます。この場合の対処方法として、以下のようなものがあります。

概算取得費:譲渡価額の5%を取得費とみなす(いわゆる「5%基準」)ことができます。

代替書類の活用:通帳の出金記録や住宅ローン契約書等も、証拠として認められる可能性があります。

購入先の不動産業者、工務店等に問い合わせすると契約書を保管していることもあります。大手の業者であれば保管されている可能性大です。

5%基準を用いるということは「95%が利益になる」=納税額が発生するということですので、あきらめずに書類探しに手を尽くしましょう。

7.令和6年(2024年)税制改正

【居住用財産の買換え特例】

譲渡資産に対する譲渡所得計算を買換資産に引き継ぐ制度が2年間延長されました。ただし、2024年1月1日以後に建築確認を受けたものは、省エネ基準を満たすものに限ります。

【譲渡損失の繰越控除】

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失を他の所得と通算し、3年にわたって繰り越す制度が2年間延長されました。

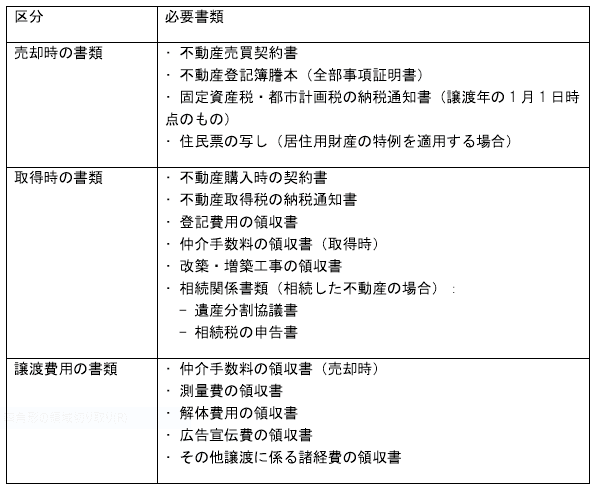

8.譲渡所得の内訳書作成に必要な書類

確定申告の際には国税庁様式の『譲渡所得の内訳書』を作成します。作成にあたって、売却時、取得時、譲渡費用に関する様々な書類の確認が必要となります。また、税務署から提出を求められる書類として不動産売買契約書、各種領収書などが含まれます。必要な書類は以下のとおりです。

まとめ

・譲渡所得は分離課税の対象となり、他の所得と区分して計算される。

・保有期間は売却した年の1月1日時点で判断される。

売却年の1月1日において5年以下:短期譲渡所得

売却年の1月1日において5年超:長期譲渡所得

・税率

短期譲渡所得:39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)

長期譲渡所得:20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)

・居住用財産の3,000万円特別控除

・相続した空き家の3,000万円特別控除

・取得費加算の特例

・取得費が不明な場合の対応策

概算取得費(譲渡価額の5%)の使用

代替書類の活用

・令和6年(2024年)の法改正により、一部の特例制度が延長された。

・居住用財産の買換え特例

・譲渡損失の繰越控除

・譲渡所得の内訳書作成には、売買契約書、登記簿謄本、各種領収書など、

取引に関する詳細な書類が必要。

おわりに

土地や建物の所有期間は、一般の動産と比べて長期に渡ります。相続により引き継いだ資産に至っては、いつ取得したのか、いくらで取得したのかもハッキリしない事例もよくあります。

近年(令和6年時点)ではバブル崩壊後の地価低迷の時代を抜けて、特に都市部では地価の高騰が著しいですが、父世代がバブル期に取得したマイホームを相続により引き継いだものの、取得時の契約書類がどこに保管されているか分からず、譲渡の際に5%基準で取得費を計算せざるを得ない(=95%が譲渡益となるため確実に納税が発生する)といったケースもあります。建物は減価しますが、本来、土地は取得費をそのまま控除できるはずですので非常にもったいないことです。

親世代から引き継ぐ場合に限らず、自身の相続発生後に奥様やお子さんが困らないよう、重要書類の保管場所は家族で共有しておくと安心ですね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?