【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第23回「第79期本因坊戦五番勝負第1局を眺めてみよう!!」

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中(282日目)です。

公益財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、ライターをしたり、

「囲碁」の普及活動をしたりしています。

他にも「宇佐美囲碁教室」っていう教室の運営や、

武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、

世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

今日は、これから東海大に囲碁指導に行ってきます。

昨日の夜に、こんな連絡があって、次の日になった今日も気分が良いです(笑。いや、ホント、嬉しい。

こういう連絡来るとインストラクター冥利に尽きます!ホント嬉しい!!

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) May 23, 2024

「夜分にすみません。4連勝を飾り、見事四段に昇格致しました‼️昇格は約一年半振りで、四段は初めてです。三段長かったなぁ。これも全て宇佐美さん始めインストラクターの先生方のお陰です、今後もよろしくお願いします」

さて、

本日のnoteは、

久々の棋譜解説、

【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第23回「第79期本因坊戦五番勝負第1局を眺めてみよう!!」

です。

有料マガジンを購読している方のためにも、週に1本以上は、有料記事を書きたいなと思ってます。

上のマガジンは、今まで書いた書籍や色々な有料noteが「全て」詰め込まれているマガジンで、

この棋譜解説シリーズだけ、(これから書く分も含めて)全100回分読みたいよって人は、こちらの、ちょっとお得なマガジンがございます。

購入していただかなくても、

スキのリアクションを頂けるだけでもモチベーションになりますので、そちらだけでも宜しくお願い致します!!

今回の参考教材。

今回も、このnoteの値段を、いつもの「330円」ではなく「120円」に設定してみました。こないだ変更したら、沢山の方が購入してくれたので(嬉しかったので)、今回もそういう形でお届けします。

前回のnote。

※必ず前回の解説を載せていますので、良かったら遡ってみて下さい。

拙い解説かもしれませんが、6000字以上、参考図は35図以上と、数時間かけて検討した内容をまとめたものなので、セブンカフェの珈琲代くらいの「価値」はあるんじゃないかなと思っています。読んでくれたら、嬉しいです。

ちなみに(前も書きましたが)、

教室で、タイトル戦などの棋譜を題材にする時はよく言ってるんですが、プロの棋譜は「難しい」部分も多いので、全部を理解する必要はありません。

「こういう打ち方もあるんだ~」くらいで眺めてみて下さい^^。

囲碁の棋力向上のためには、兎に角、沢山の棋譜解説を眺めるのが必要ですので、色んな解説を気軽に読んでみるのをオススメします。

それから、

始める前に(すみませんが)、

ちょっと宣伝で、

明日5月25日(土)は、武蔵小杉の永代塾囲碁サロンで、

土曜日の交流対局場と、

金子真季先生の指導碁会、

もう明後日です。今週末の土曜日、5月25日(土)は、武蔵小杉の永代塾囲碁サロンにて、13時から金子真季先生の指導碁会、18時から有段者研究会U研がございます!皆様のご参加お待ちしています!! pic.twitter.com/ACcF9E7Scr

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) May 23, 2024

有段者研究会U研がございます!

良かったら遊びに来てみて下さい。

それでは、

棋譜解説noteを始めていきましょう!!

【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第23回「第79期本因坊戦五番勝負第1局を眺めてみよう!!」

今回から五番勝負になった本因坊戦。

二日制じゃなく一日制ってトコに違和感(?)みたいなのを覚えたりもするんですが、一日で終わるっていうのは今の時流に合ってたりもするんじゃないかなって思ったりもしてます。

ちょっと気になったのは、

今期から賞金額が2800万円から850万円に大幅に減額されたワリには(いや、東京国立博物館でやったりしたのは面白い試みだったんじゃないかとは思うんですが)、同じような感じでやってるなというトコロです。

他の囲碁noteを書いてる方の記事を引用させて頂いて、載せてみます。

囲碁界的にはこれだけ衝撃的だったのに、何も変わっていない(いや、変わっているのかもしれませんが、伝わらない)ので、不思議だなといいますか、モッタイナイと感じました。

本因坊戦ってやっぱり魅力あるコンテンツだと思うんですよね。

磨けば、ちゃんと光ると言いますか。。。

単純に観戦を有料化して、毎日新聞さんが「本因坊戦継続のために、囲碁ファンの皆さん、是非ぜひ応援に来て下さい」って宣伝するだけでも良いと思うんですよ。

棋士の先生の予選の形態も変わって、色々大変だと思いますが、本因坊予選の対局を一般のお客さんが見られるようにしても良いと思いますし、何だったら日本棋院で対局をしなくても良いと思うんですよね。

棋士の先生が、手合いに集中できないって意見もあると思いますが、条件は一緒ですし、そうは言ってらんないなって思ったりもします(※あくまでイチ意見です。棋士の先生への尊敬の念がないワケでもないので怒らないで下さい)。難しいですね。。。

閑話休題。

すみません、思ったより文章が長くなってしまったんですが、

棋譜解説を始めます!

少しでも参考になる部分があれば、嬉しいです^^。

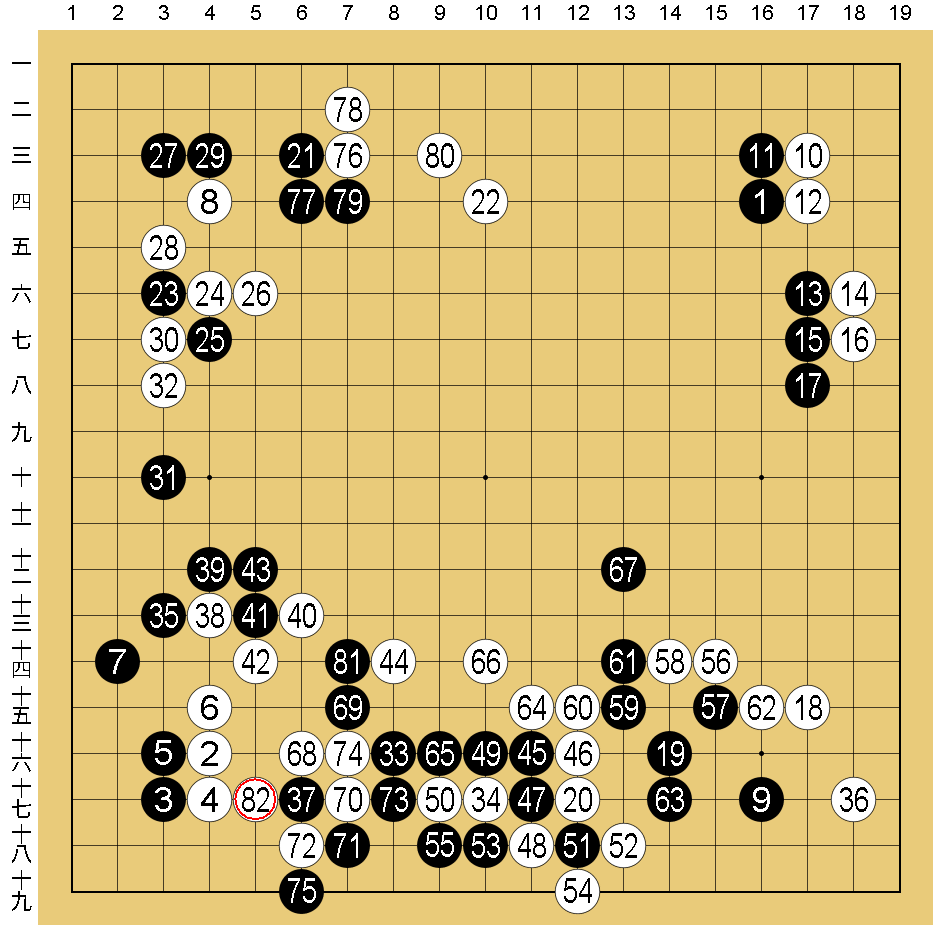

【解説に使った棋譜 黒1手目~白82手目まで】

本因坊戦第1局 黒 余正麒八段 白 一力遼本因坊

【実戦の進行 黒1手目~黒3手目まで】

左下隅、いきなりの黒3の三々入りも慣れてきましたね。

最初の頃、「えっ!?イキナリ三々」って思ったりもしていましたが、

今の考え方では、オサエの方向を決められない(決めにくい)早めの段階ではいるのが良いとされてます。

【実戦の進行 白6手目まで】

ダイレクト三々に入られた時は、白6のノビが大切です。

ノビで打つことで、入られた方(白)は先手を取りやすいのです。

【参考図① 相手がハイで打ってきた場合】

ノビで打った後に、黒がハイで打ってきた場合は、黒4まででひと段落とし、白は先手を取ります。

この先手を取るというのが、大切です。

下の図の黒4に対してノビで打ちたいトコロですが、それを保留して、大場に向かうのが現代の打ち方になります。

【実戦の進行 白10手目まで】

実戦のように、黒7とケイマで打ってきた場合も白は先手。

どこか大場にまわりましょう。

実戦は、お互いに空き隅を占めてから、白も白10の三々入りです。

【実戦の進行 黒13手目まで】

先程も書きましたが、黒13の手では「ノビ」が簡明でオススメです。

黒13のケイマもよく見ますが、良く知らないで打ってしまうとヤケドをしてしまうので、注意して下さい。

仮に、下の図の白3までとなれば参考図①で示した形と一緒じゃないかと思うのですが…

【参考図② 難しい定石の始まり】

黒13でケイマしたことにより、このような定石が始まってしまう可能性もあります。よっぽどの高段者じゃなければ、この形にするのはオススメではありません。

ちなみに、

今は3000人以上の方が読んでくれている「三々定石」のnoteがこちらです。このnoteでは、ダイレクト三々を軽く解説しただけだったので、深く勉強したいなって思った方は、こちらもオススメです。

【実戦の進行 黒17手目まで 厚みを選択】

実戦の進行は、黒15のノビから厚みを選択しました。

黒は立派な形ですが、後手になるというデメリットもあります(まあ、この辺はどう打っても一局かもしれません)。

この後、白がどこに打つのかなって、ちょっと気になりました。

皆さんだったら、どう打ってみたいですか??

【実戦の進行 白18手目のカカリ】

一力先生の判断は、白18のカカリ。上辺か、下辺かなと思ったんですが、なるほど、ここが大きいんですね。

【実戦の進行 白20手目まで】

白20はよくある形の急所。「四線の石に対するケイマの三線」です。

右下隅の黒2子の強弱を意識しています。

【参考図③ 部分的な黒の受け(本手)】

部分的には、こう受ければ黒はしっかりしています。

教室の生徒さんには、こう打っておいて大丈夫です、って伝えましたね。

黒3のコスミツケを、サガリや下への一間トビで打つ場合もあります。

黒3のコスミツケを打つと、白4と立たれて下辺の白がちょっと強くなってしまうかもしれないと気になる人は、サガリなどで打ちましょう。

【実戦の進行 黒21のカカリ】

実戦は、白20に対して、受けずに黒21のカカリ。

この後の何回かありますが、「相手の手に対して受けない」っていうのが、互先の碁では大事だったりします。

【実戦の進行 白32手目まで 左上隅両ガカリの定石】

左上隅は、黒27と三々に入った場合の両ガカリの定石。

白30で一区切りですが、

黒31の位置に石がくると白32と受けるのが本手です。

何かのnoteで、この形を紹介したなぁって思ったんですが、

こちらの女流棋聖戦第3局 黒 上野梨紗二段 白 仲邑菫女流棋聖で解説した形でした。

【実戦の進行 黒33から戦いが開始】

実戦、黒33のハサミから戦いが開始です。

「戦いになると難しい」と思っている方も多いと思います。

僕の教室の生徒さんは、級位者から有段者までいらっしゃいますので、このような戦いになった時は、石の強弱を、兎に角、意識しましょうと伝えています。

また、基本的には「両方助けない(どちらかだけを強くする)」っていう考え方も重要です(この碁は全部頑張っていますけど…)。

実際の講義でも、それを強調して、解説してるつもりです。

例えば、下の図、

黒33と打たれた時の、白△の石の強弱、どちらを助けるかなどを意識して講義を聞いて欲しいなと思っています。

実戦は、白34のハサミ。こう打つことで黒△の石も弱いでしょ、と主張しているのです。

【参考図④ サバキの手法】

よっぽどの高段者じゃなければ、僕はとりあえず自分の石を強くする手を紹介しています。

例えば、左下隅、ダイレクト三々の後の外側の白三子が弱いと感じれば、このようなサバキの手法もあります。

何度か、このnoteで解説した形です。

左下隅の白石が強くなれば「相対的に」相手の石も弱くなるので、このような打ち方も有力です。

【実戦の進行 黒35のコスミ】

最初見た時は不思議に思いましたが、黒35がダイレクト三々の後の形の急所。上で紹介した参考図④サバキの手法を牽制し、白△の三子を攻めるために力を溜めた一手です。

ここで白番、皆さんだったらどう打ってみたいですか??

僕だったら、左下隅の白△の三子から隅へハネカケツギなどをして、この白石を強くすると思いますが、

実戦は、

手抜きで白36のスベリ!

お前の方こそ弱いだろ!と言わんばかりの進行です。

※こういう打ち方は、戦いを楽しめる人が打って下さい。級位者の方は特にですが、とりあえず、自分の石を強くしておきましょう。

それに対して、

黒も手抜き。黒37と打って、更に石の強弱を強調しています。

お互い譲らず、気合いの籠った進行ですね。

【実戦の進行 黒39手目まで】

相手の手に反発している白も、流石に左下隅に白三子の強弱が気になります。白は「サバキはツケよ」で白38のツケ、「ツケにはハネよ」で黒は黒39のハネで打っています。

個人的に、この次の白の一手が勉強になってので、ここから有料noteにしたいと思います。良かったら、続きも読んでみて下さい^^。

皆さんだったら、白40の手をどこに打ってみたいですか??

【参考図⑤ 白の自然な手が悪手!?】

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。