東海道NOW&THEN 53 「草津」

石部から草津まで2里25町。約10.6km。

目川のすぐ先に膳所城大手門が移設されている。そこから「従是東膳所領」の領界石を見て、草津宿の江戸口まで約30分。

広重は石部に続き草津でも立場茶屋を描いている。矢倉の立場だ。この茶屋の名物は「姥が餅(うばがもち)」。信長に敗れた佐々木義賢からひ孫を託された乳母が、この地で餅を売って育てたのが、その名の由来。絵の中、茶屋に向かって右の角に道標が立っていて2人の旅人が見ている。これは東海道から折れて、琵琶湖対岸の大津へ湖上を渡る「矢橋(やばせ)の渡し」に至る追分。「瀬田へ廻ろか 矢橋へ下ろか ここが思案のうばがもち」と謡われていた。写真は、矢倉の立場茶屋の現在、和菓子の「瓢泉堂」。店構えはすっかり違っているが、右角の植木の陰には絵に描かれた矢橋の渡しへの道標が現在も残されている。

草津に入る少し手前に「史蹟老牛馬養生所跡」がある。天保の頃、働けなくなった老牛馬が屠殺されるのをこの地の庄屋が見てその残酷さに驚き、役に立たなくなった老牛馬といえど安楽に余生を過ごせるようにと牧場を始めた場所。草津は東海道と中山道が交わる場所でもあったことから、多くの牛馬が集められたという。

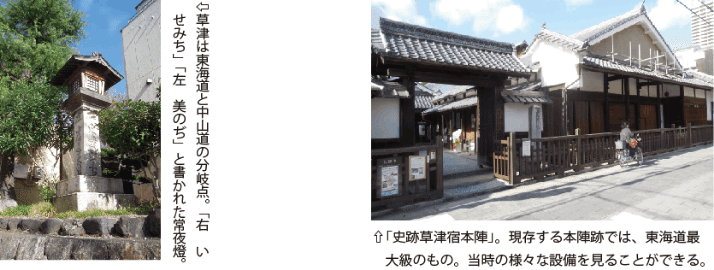

宿場内に入るとすぐに常夜燈があり、そこには「右 東海道いせみち 左 中仙道美のぢ」と刻まれている。京から来ると、草津は東海道と中山道の分岐点。中山道へは草津川の川越えだが、この川は街道より上に流れているため、当時は土手を上り川越えしなければならなかった。それが、地酒「天井川」の名のもとにもなっている。明治になりトンネルが掘られ、中山道は川の下をくぐるようになった。その川も現在は埋め立てられ公園になっている。

草津の本陣は、現在もほぼかつてのまま残されていて「史跡草津宿本陣」として一般公開されている。現存する本陣の規模の大きさは東海道でも最大級だという。大名が泊る主客の間をはじめ、多人数のときは宿泊場所にもなる畳廊下、一度に30人分の食事の準備ができる台所、風呂や厠にいたるまで当時の本陣の姿をまのあたりにできる。また大名の宿泊を知らせるために掲げた関札も10数枚、保存・展示されている。本陣跡の先には「草津宿街道交流館」があり、旅の装束や道具、旅籠の食事など、大名ではなく一般人の旅の様子を知らせてくれる。それらを見て、京を目前にした私自身の東海道中に思いを巡らせました。

京口を出た先に銘酒「天井川」の古川酒造。そこから5分で姥が餅の立場茶屋の追分。実は「急がば回れ」の言葉はここが語源だという。江戸時代初期に書かれた笑話集『醒睡笑』の中に「武士(もののふ)の やばせの舟は早くとも 急がばまわれ 瀬田の長橋」と詠まれているという。 大津へ行くには時間がかかっても、安全確実な陸路を行けとの教え。私も、その教えのとおりに東海道を行くことに。

矢橋の追分から野路の一里塚を過ぎ、清宗塚まで15分。壇ノ浦の戦いで源義経の捕虜となった平宗盛親子。嫡男清宗はこの地で斬首され、首は京へ運ばれたが胴はここに残された。その塚がここにある。大津の瀬田の唐橋までは、さらに1時間半。

追記:本陣にある土間台所、主客用の風呂、畳廊下、関札(左上から時計回りに)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?