【座談会】イエデイヌ企画メンバーと語る『エリカによろしく』(後編)

2023年11月24日(金)~26日(日)、三鷹・SCOOLにて上演された『エリカによろしく』。イエデイヌ企画3年ぶりの新作は、ロイヤルコート劇場×新国立劇場の劇作家ワークショップへの参加経験を持つ劇作家・魚田まさや氏が初の書下ろしを担当。圭一(重山知儀)と仁(平山瑠璃)ふたりの別れと旅立ちを、シーンのループやアクションの反復などを通じて、独特な時間感覚のもと表現した。

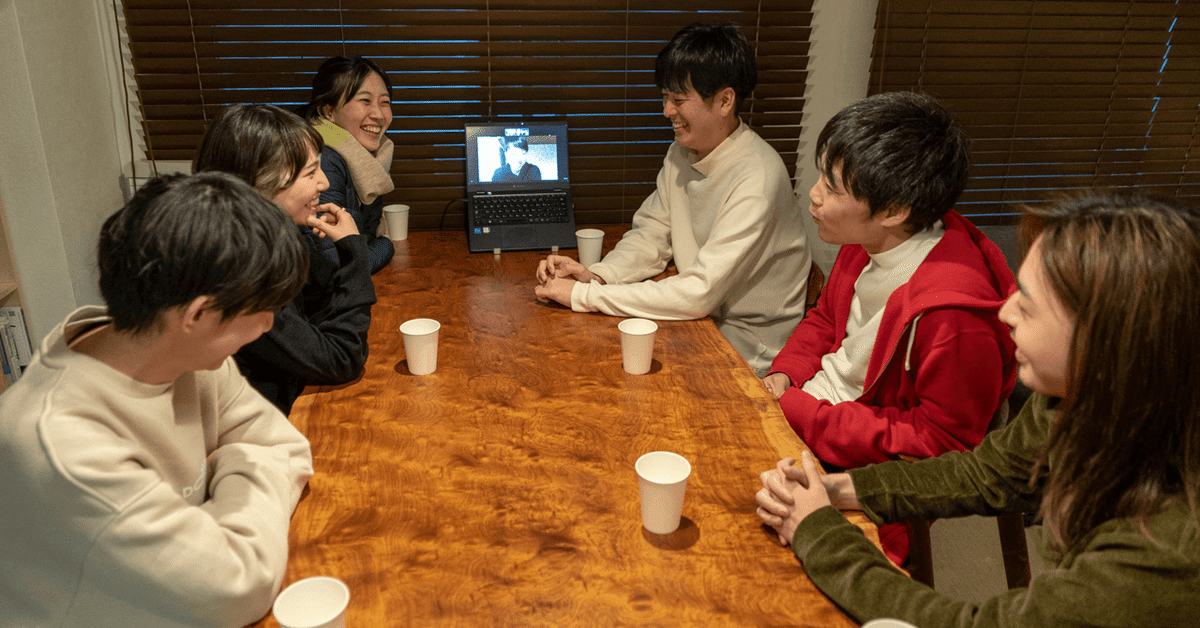

今回の座談会では、イエデイヌ企画代表/演出・福井歩と作・魚田まさやに加え、これまでイエデイヌ企画に俳優、スタッフとして携わってきたメンバーとともに、今作『エリカによろしく』からこれまでのイエデイヌ企画の歩みについて振り返っていく。

役を被らない、俳優の人となりがにじみ出る芝居

福井:座談会の前半でも触れた「役と俳優の距離感」については、『左ききの女』(2019年3月上演)に出演をしていた皆さんにも話を聞いてみたいです。『左ききの女』の稽古では「役と俳優を同化するのではなく、役を眺めるような感じでセリフを読んで、(役に)近づけると思ったら近づいてください」という話をしました。この「まずは戯曲の言葉があり、それに対してアプローチしていく」という手法は今後もしばらく続けていくつもりなんですが、実際に俳優として参加されていた方はこの手法についてどのように感じていたのか、またそれを飲み込むためにどうアプローチしていたのか、などをお伺いしたいです。

魚田:最初、福井さんの要求していることがよくわかりませんでした。戯曲もよくわからないし、小道具もないからマイムの精度もわからない。手がかりは動線や言葉にしかなくて…。でも、稽古を重ねていくなかで、「わからなくてもいい」と思ったんです。例えば何かを持っている演技で、最初は「冷たいんだろうな…」とか頑張って考えていたけれど、「ぼんやり思い出している精度」でやっていいというか、“できないなりの形”になっていることが重要なんだと気づき、稽古場に馴染んだような感覚がありました。それからは福井さんの演出を信じて人前に立てるようになった思い出があります。

福井:それでいうと、私も「わからなくていいからやって」と言っていた気がする。

魚田:そう、でも僕は「いずれわかるようになってくれ」というオーダーだと捉えていて、原作を読んだり、映画を見たりして、登場人物たちの気持ちを考えていました、真面目だから(笑)。でも、「わからないということは、形がないということではない」と稽古を通じて学び、その場に俳優として居られるようになったと思います。

石渡:役を被って空間に居るのは居心地が良くて楽なんだけど、イエデイヌ企画ではそれを許してくれない。私自身で立っていないといけなくて、逃げられない感じがする。それは、マレビトの会の演出でも同じような感覚です。

福井:確かに、役を被るのは違うね。もとの自分を完璧に隠蔽して立つことを俳優に許していないのかも。私はその人の人となりが面白いと思って声をかけている部分が多いから、そこをもっと出してほしいと思ってる。

米倉:愛ちゃん(石渡)が言っていることは、マレビトの会『福島を上演する』(2018年10月上演)に出させてもらった時に私も初めて感じました。役で居られたらずっと楽なのに、それが求められていない感覚。「セリフを置くように」と松田さんから言われても、最初はどうアプローチしていいのかわからなかった。もちろん新しい発見もあったけど、当時は「これで、あっていましたか…?」と心細さがありました。でも、その次のタイミングで出演した『左ききの女』でマリアンネを演じたときに、「あ、なんかちょっと分かったかも」と腑に落ちたように思えました。

石渡:それは、なんで?

米倉:役に入り込むには、あまりにも『左ききの女』の戯曲が遠かったからかもしれない。台本は翻訳の文語体のままで書かれていたのでセリフ回しも言いづらくて、福井さんに「言いづらいので少し変えてもいいですか?」と聞いたら「そのままでお願いします」と言われて。結局何を言っているのかわからないセリフもありました。その一方で「ただ書いてあることを発話する」ことに専念できたとも思います。

「セリフを置く」ことについても、思いっきり自分自身とはかけ離れたセリフだったからこそ、ちょっと掴めたような気がして、発話に対する不安感も減りました。それでも、終演後に「セリフを置くように発話しているのが良かった」と感想をいただけるまでは、できていたのかどうかを自覚するのは難しかった。ちょっと恥ずかしいですが、家でセリフを入れる時も「今日は洗面台に置いてこよう」みたいに、実際に洗面所に行ってセリフを言って、元に戻るとかやってみたりしたんです、色々な場所で練習していました(笑)。

石渡:「セリフを置く」って私にとっては難しすぎて…。でも、重山は置いているように見えるんだよね。

重山:俺の感覚では、『左ききの女』と『エリカによろしく』は逆かもしれない。『左ききの女』で「セリフを置く」と言われた時は、横で俳優役に重山が耳打ちしてもらって同じことを言っているような感覚で、自分がやらされているような感じ。発話のイメージは、漫画に描かれる普通の丸い吹き出しから文字が飛び出ないように、ポンと置く感じの強さだったかな。当時はそこまで意識できていなかったかもしれないけど。

瀬崎:その辺のボキャブラリーが色々あるのはすごいよね。

なぜ、演技経験の浅い俳優もキャスティングするのか?

魚田:俳優の話だと「福井さんはよく僕を俳優としてキャスティングしたなあ」と思うんですよ(笑)。石渡さんや平山君は俳優を仕事にしているけど、それ以外のメンバーは会社員として一般企業で働いていたりもするわけで…どういう観点からキャスティングしているのかな、と。

福井:誤解を招く言い方になるかもしれないけれど、「上手くなくてもいい」と思って参加を依頼してる。それは松田ゼミにいた時から、一般的な俳優の上手さがなくても上演できるということを感じていたからかもしれません。「この人がこの役をやったら絶対面白いだろうな」という直感でキャスティングしていました。その人の持っている雰囲気が作品にあったら面白いという感じです。

米倉:それは、その人の演技の雰囲気なのか、その人自身の雰囲気なのか?で言うと…。

福井:普段の時と演技をしている時、その両方の雰囲気を見てお願いしているかな。例えば重山の場合は、大学3年の時のゼミの上演で、うんちを漏らしてパンツを汚してしまう役をやっていたんだけど、その時の佇まいがとてもよくて。「卒業制作に参加してもらったら絶対面白い」と思って声を掛けました。たぶん、役を被る演技ではなくて、役と俳優が並列する、ある種“棒読みチック”な読み方でも上演を成立させるセンスのある人達に声をかけているように思います。もちろん本当に棒読みだと上演がうまくいかないので、一般的に求められる演技の上手さとは違う技術を求めているんじゃないかな。

石渡:それは本当に難しい技術だと思うよ(笑)。棒読みでも完全なプレーンになるのは無理な気がしていて、それでもにじみ出る人間性のようなものが、一番顕わにされる自分自身のようでもあり、セクシーに感じる。

福井:うん、完全なプレーンだと面白くないし、抑えようとすることで、抑えられている何かの反発が生じるわけだから、それで溢れてしまうものがあるんじゃないかな。感情も出そうと思って出せるものではなくて、出てしまうものだと思ってる。『左ききの女』以降に関しては、そこから出てくる俳優の雰囲気が間にも影響与えていたのかもしれない。

魚田:それでいうと現代口語で書かれた『イマジナリーピーポー イン トーキョー』(2020年2月上演)の方が、『左ききの女』と比べて、より役と俳優の距離感を図るのは難しいようにも感じます。

福井:『イマジナリーピーポー イン トーキョー』のときは距離感の話はしなかったかな。私自身が書いたのもあるし、そこを問題視していなかった。その時は冒頭の「聴こえる音を聴いている身体の側で発話する」という、身体における別の実験、別の距離間の方を意識してたかも。

野中:確かに『イマジナリーピーポー イン トーキョー』の時は、役との距離感についてはほとんど何も言われていなかった印象でした…。それまで演劇をやってこなかった人間からすると、『東京ノート』や『左ききの女』でも、「棒読みでいい」と言われると、すごい安心感があったような気がする。「“演劇っぽく”しゃべらなくていいんだ」みたいな。

福井:でも、野中は役との距離は近い印象があるんだよね。出演したどの作品も、個人的にはすごく馴染みやすいキャラクターだったから、「棒読みでいい」と言われて気楽さがあった分、無意識的に役に近づいていたのかもしれない。

魚田:平山君は、『左ききの女』から『エリカによろしく』まで、すべての作品に出演しているけど、イエデイヌ企画として変化を感じることはありますか?

平山:演出的な技法は細かく毎回違うことをやっているので、イエデイヌ企画の時系列的な変化を考えたことはなかったですね。『左ききの女』の時は役と俳優が裏表にあり、その距離感の変化を自分の感覚として持つように言われていたし、『エリカによろしく』の時はやりすぎれば「やりすぎ」と言われていたので、上演ごとに異なる演出の手法に「はい、わかりました」と都度対応していた感じです(笑)。なので、福井さんの変遷を聞かれてもあまりわからないというのが正直なところです。

福井:イエデイヌ企画の現状として、「作品に対してどう適切にアプローチするか」は都度考えてたけど、各作品間で通底するものはあまり意識してこなかったからね。だから私自身も「変わってきた」という感覚はあまりないかな。もちろんベストは自分の理論があって、それに適した戯曲や俳優が用意できることなんだろうけど、理論自体を表現することがメインになってしまうと、あまり良くない気はしてる。

小道具に対する緊張感とこだわり

野中:イエデイヌ企画の変化という観点から、小道具についてお伺いしたいです。『東京ノート』、『左ききの女』の時は全く小道具を使っていませんでしたが、直近2作の『イマジナリーピーポー イン トーキョー』、『エリカによろしく』ではコーヒーやタバコ、ドーナツなど、積極的に小道具を使っているように感じますが、いかがでしょうか?

福井:「マイムだけの状態を何とかしないと、永遠に松田さんのマイムをなぞっているだけになってしまう」という問題意識があったので、『イマジナリーピーポー イン トーキョー』から小道具を持ち始めました。もちろんマイムには場面転換が素早くできるというメリットがあるので今後も使ってはいくけれども、小道具を取り入れることで松田さんとは異なる方向を模索できるんじゃないか、と思っています。

米倉:『イマジナリーピーポー イン トーキョー』では実際にドーナツを食べたり、コーヒーを飲んだり、缶も開く音がするように細工してたじゃないですか。ただ単に物を増やした感じじゃなくて、「小道具をリアルに使うなあ…」と思ったんですよね。

福井:ドーナツを頬張って口をもごもごさせるのとか、缶を開ける音とか、実際のものを使うんだから、マイムじゃできないことを試みようと思った節はあるかな。で、小道具を持ったら持ったで意外とすんなりできたので、『エリカによろしく』でも「違う」というシーンで缶が落ちる音が欲しくて、缶を使いました。

魚田:イエデイヌ企画における小道具の導入は、たとえば白い台みたいな、何にでも見える抽象的なオブジェクトから始まると思っていたから、『イマジナリーピーポー イン トーキョー』を観たときに、缶やドーナツなど、具体的な物がその物自体として扱われていることに驚きました。また『エリカによろしく』では、「戯曲の“黒糖ミルクコーヒー”の缶が調達できないから…」とか言って、缶のパッケージから自作してるんですよ。怖いですよね。でもそれくらい、リアルなものを導入することへの強い緊張感があるのかなと思いました。

福井:「怖い」て(笑)。確かに自分でもラベルつくりながら「なぜこんなに手間のかかることをやってるんだ…?」と思ったけど…。

リアルさに執着していたのは、抽象的なオブジェクトの「なんにでも見える」という面白さもわかるんだけど、抽象的なものにはその物が本来持っているであろう細やかさが失われているように感じたからかな。だから小道具に対して見立てをやらないようように、なるべくリアルなものを用意するようにしていました。

野中:先ほどの俳優の話にも通じる部分がある気がして、見立てはある種”オブジェクト自体が役を被っている状態”のようにも思えます。そこにはリアルな物が持つ素の実在感や味わいのようなものが排除されてしまうのではないか、と。

魚田:たしかに、見立ての存在としての大まかさが、俳優のマイム表現による大まかさとも被っているように感じる。「じゃあ、小道具じゃなくてマイムでいいじゃん」みたいになりそう。

より発展性のある開かれたイエデイヌ企画へ

野中:最後にイエデイヌ企画の今後の展望について、皆さんとお話しできればと思います。まず、福井さんは現在のイエデイヌ企画についてどのようにお考えですか?

福井:個人的に今面白いと思っているのが、会う頻度や関係性は変わりながらも、今回のように関わり合いが続いていることです。魚田さんが劇作として参加してくれたり、瀬崎さんが上演を観ていろいろとコメントをくれたり撮影に協力してくれたり、野中さんがライターとして参加してくれたり…。そういったイエデイヌ企画への参加を経験したメンバーの関係性において、単純にイエデイヌ企画に参加してやりたいことや観客として「こういった作品が観たい」などがあればお聞きしたいです。

魚田:僕はもう逆に俳優をやらせていただきたいですね。でも、イエデイヌ企画は福井さんの個人ユニットであるようでいて、実質メンバーはこの座談会の面々に固定されているような…サンジャポファミリー感があるよね(笑)。

福井:今後の展望としては、このメンバーにもやってほしい役があるので引き続き参加していただきたいと思いつつ、新しく参加してくれる人を探していきたいです。

他には「古典作品を見たい」というご要望もいただいているので、その準備も進めたい。ただ古典に対する知識が十分ではないので、早くても1年半くらいかかるんじゃないかと予想しています(笑)。

瀬崎:個人的には、「歩く」のと「大人数の舞台」を見たいという想いはあるけど、演劇形式もちょっと広げてもいいよねとは思う。松田さんが昔やっていた市街劇(マレビトの会『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』第一の上演)のように、X(旧:Twitter)で「あそこでやっています」と告知して「観客が動線に従って歩く」とかもあるよね。やりたいかどうかは知らないけど、稽古よりも仕掛けを作る方向の可能性も考えた方が広がりを持てると思う。いずれにしろ、巷でも言われる「演劇を友達しか観に来ない」という枠からどう脱するかという視点も必要じゃないかな。

福井:“演劇を観ていない人が足を運んでくれるギリギリのライン”として、物語の有無を捉えている節はあるかな。私自身、物語があった方が観やすさを感じるのと、お話がちゃんと面白ければ、演劇を観慣れていない人も一定の満足度を得られるんじゃないか、足を運びやすいんじゃないか、と考えてた。

米倉:私はもっとフランクに演劇に関わりたいと思っていて、公演ごとに集まるだけでなく、ワークショップなどを開催してくれると参加しやすいです。イエデイヌ企画のいいところはみんなが演劇をプロとしてやっているわけではないところ。演劇を仕事にしている人もいれば、演劇とは関係のない会社で働いている人、子育て中の人も、関西にいる人もいる。でも、そういう多種多様な立場の人たちの集まりだからこそ生まれる面白さは演劇にも関係していると思います。「ちょっと興味があるな」という人も参加できる機会が生まれたらいいいな。

福井:これまでは共通言語を持ったメンバーとの活動という点でやりやすさもありました。だけど、まだイエデイヌ企画を観たことがない人にも言葉で説明できるようになった方が絶対に発展性はある。また演劇を続けていくためには一定数の観客を確保していかなければならない。その点からも今年はワークショップの開催に向けても動き始めたいです。

石渡:自分のやりたいことを持ち込みで、ワークショップを開いてもらえたりするのかな?

福井:それはむしろやってみたいです。正社員として働きながら主宰兼演出として活動していると、自分発信で企画にすることはあっても、人から依頼される機会がほぼありません。皆さんがやりたいと思うことを持ち込んでもらえると、私にとっても新しいことができるきっかけになるので、ぜひイエデイヌ企画を場として活用していただきたいです。

米倉:ワークショップという場であればより実験的に動けるし、気軽に試せる場になったら面白いと思います。物語があったり、なかったり。さっき瀬崎さんが言っていたことじゃないけど、やらないとわからないからさ。演劇形式に囚われず二転三転していくことで、新しい視点から面白い演劇が生まれると期待しています。

>前編はこちら

(文/進行・野中知樹)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?