認知科学入門とコーチング

私は本業で人工知能のベンチャー企業を経営しています。経営者としての自己変革を持続的に生み出していくために認知科学コーチングの自己適用を実践しておりますが、人工知能と認知科学は関係が深い学問領域です。

私自身、振り返れば、大学1年生の教養課程で「人工生命」という授業を選択して、「生命とは何か?」という、シンプルに見えるが、いまだに解き明かすことができない難題が存在するということを知りました。それから20年以上が経ち、人工知能や認知科学に携わる仕事をするというのは、何かしらの繋がりを感じます。

人工知能への理解をより深めるため、認知科学コーチングの適用をより深めていくため、認知科学の基本をまとめました。認知科学に興味のある方に、ヒトの脳や思考の仕組みと、そこに迫る認知科学の基本的な内容を理解していただく手助けになればと思い、本noteを作成しています。

内容としては、認知科学がどのような学問であるのか、またその中で扱われる重要なテーマや最新のトピックがなにかを紹介します。そして最後に、認知科学コーチングとの結びつきについて、私の考えをまとめています。長くなりますので、特に興味のある方だけにオススメです!

認知科学とは何か

人間や動物は、どのように外からの情報を処理して、適切に反応しているのでしょう?

認知科学は、このような関心から、動物も含めた人間の知能や、人工知能システムなどの知的システムの性質や処理メカニズムを理解しようとする学問です。人間や動物のさまざまな現象に関わるため、認知科学は、心理学、進化学、情報科学(とくに人工知能)、ロボティクス、言語学、文化人類学、神経科学・脳科学、身体運動科学、哲学などの幅広い分野の研究者が集まって作られました。そのため認知科学は、これらの諸分野を横断する学際的な学問分野となっています。

1940年代に「情報科学」という分野が確立し、1950年代以後、コンピュータが開発され実用化されていきます。ヒトの仕事であった計算を自動的に遂行する機械の登場はいろいろな分野に多様な影響を与えました。そういった流れの中で、「こころの情報処理モデル」という考えが生まれるようになってきました。

1956年の夏から秋に、アメリカのダートマス大学とマサチューセッツ工科大学で開催された2つの重要な会議が、ヒトの知性を人工的に作ろうという「人工知能」研究と、ヒトのこころの成り立ちを探る「認知科学」を誕生させたと言われています。「認知科学」と「人工知能」という新しい学問領域は、いわば双子の学問といっていいのです。

「こころの働きはコンピュータの情報処理と同じではないか?」。この発想は、心理学、情報科学、言語学、神経科学、そして哲学まで、こころの謎を解こうとしていたいろいろな分野の研究者たちの考え方の方向性を揃える役割をしました。それまでの理解に使っていた「枠組み」(=パラダイム)が、革新的な進展でまったく新しい「枠組み」に置き換わる(=パラダイム・シフト)が、科学の発展にはときどき起こりますが、まさにそのようなことが起こったのです。

学際的な認知科学では、様々な研究者たちが、それまでの枠を超えて情報処理モデルという視点からいろいろ視点で研究を行っています。それぞれの研究者は自分の得意な方法を使って問題に挑みますが、全体像は各領域のいろいろな成果を総合しないと捉えられません。それは、こころはミクロからマクロまでいろんな階層で違った特徴が見られるからだと言えるでしょう。そういう意味でも認知科学は本質的に「学際的」だと言えます。

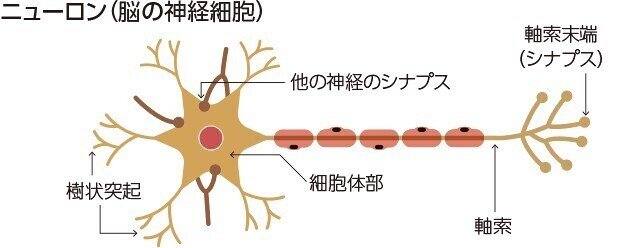

「学際的」というのは、モノの見方がいろいろある、ということです。どれくらいの倍率で現象を見ているのかという観点から考えれば、例えば、神経科学なら1000分の1ミリレベルの神経細胞を扱いますが、心理学や言語学では1人のヒトをまるごと扱います。

神経細胞から脳へ、というミクロからマクロへの道筋を考えてみましょう。1個の神経細胞には思考もなければ意識もありません。ただ、「発火」と呼ばれる神経細胞の興奮状態があって、それを次の神経細胞に伝えるという状況だけしかありません。その状態がなにかしらの情報を担っているとしても「意味」は見えません。しかし、多くの神経細胞がお互いに結合しあってネットワークを作り大きくなっていくと、いろんな機能を持つようになり「意味」の萌芽が出てきます。

そして、ヒトは脳全体を使って、推論、思考ができるようになり、意味を考えることができます。こころや脳について理解しようとすると、このようにいくつものレベルで考えることが必要になるわけです。

そのような認知科学の研究の中で、基礎となる考え方は、計算論的な考え方(=計算モデル)です。計算とは、データ(=表象*詳しくは後ほど)に対する形式的な操作のことです。規則が明らかになれば、意味がわからなくても操作ができます。そもそも意味を含まない計算モデルから、最終的に意味が生じるのはどうしてなのかといことを突き止めたいというのが、認知科学の究極的な目標なのです。

ことばを持つ「意味」とヒトの能力

ヒト以外の動物はことばを持たず、ヒトだけがことばを持つとされています。ヒトも動物も共通して身体性を持っていますが、身体性だけで処理できる世界と、言語を獲得した後の世界はどのように異なるのでしょうか。

身体性による処理は、「いま・ここ」という場に限られます。それに対して、言語を持っていると「いま・ここ」という限定された枠から自由になることができます。発達中のヒトがことばを学ぶのは、ある状況・文脈特異点に学ぶしかありません。まさにオン・ザ・ジョブ・トレーニングです。

しかし、学んだことばは、そういう状況や文脈を超えて、普遍的にいつでもどこでも使うことができます。「いま・ここ」でヒトは現実に「接地」していますが、ことばを使えば、そこから飛び出して、過去の出来事も考えられるし、未来に対する想定もできます。つまり、ことばはヒトに仮想的な世界を設定してそれを操作する能力を獲得させていると言えます。

ヒトが「いま・ここ」を離れて、世界が広くなれば、それをきちんと見定めるためにカテゴリー分けがどうしても必要になります。言語は「いま・ここ」を離れさせる力があると同時に、世界を切り分ける力、さらには、世界を多角的に見直して、思考や行動の柔軟性を保つ力も与えていると考えられています。そして、世界をいつも同じ方向から限定して見るのではなく、それまでに学習した知識を元に、いろんな推論方法を駆使し、もっとも蓋然性の高い(いかにもそれらしいという意味)新しい解釈をすることができるのです。

時間の枠、場所の制限をはるかに超えて世界を考えることができるのは、ヒトの能力だけとされています。ヒトは過去の経験をことばで整理し、他のヒトと共有し、知性を外部に「蓄積」して「文化」として残していくことができます。個人だけでなく社会としてそれがおこなわれることが、私たちが文明を作れた基本的なところでもあると考えられています。

認知科学のテーマ

1979年の第1回認知科学会議で、アメリカの認知科学者ドナルド・ノーマンは、「認知科学のための12の主題」と題して、認知科学という学問分野が扱うべきテーマを12あげた論文を発表しました。

信念システム: あるヒトにとって世界の価値、意味とはなにか。

意識: 誰もが経験しているこころの状態の本質はなにか。

発達: 子供から大人になるとはどういうことか。

感情: 感情の役割とはなにか。そこにおける脳の役割はなにか。

相互作用: ヒトは孤独ではなく、他のヒトやモノとつきあって生きる。

言語: ヒトの認知活動の中で最大、最重要の働き。

学習: 知識を獲得し、ヒトが変容するための重要な過程。

記憶: ヒトの情報処理として最も基本となる機能。

知覚: 外界の情報入力では済まず、その後の脳内処理が重要。

行為実行: ヒトが外界と相互作用するために必要な制御。

技能: 熟練者は卓越した能力をいせる。知識と行為実行の総合力。

思考: ヒトはどのように思考を進めるのか。

これらは認知科学の基礎を固めるための問題ですが、これらとともに、実世界から出てきた問題で「認知科学の応用問題」として取り組まれてるテーマも数多く、バラエティに飛んでいます。

具体的には、文学と認知、言語コミュニケーション、学習環境デザイン、安全の認知科学、文理解の認知メカニズム、修辞の認知科学、社会性認知のメカニズム、多感覚コミュニケーション、批判的思考、ヒューマン・ロボット・ラーニング、意識的・無意識的処理、プロジェクション科学、シンボル使用の比較脳科学、表象変化のメカニズム、リプレゼンテーションとインタフェース、判断と意思決定、選択と誘導、と言った、本当に様々なテーマが存在します。

このように、認知科学ではミクロからマクロといった様々なテーマを、基礎的なモノから実世界に近いところまで、様々な研究者が取り組みを進めています。その意味では、認知科学は世界のあり方をいっぺんに変えてしまおうというような分野ではないのかも知れませんが、ヒトがヒトを理解するという難問に少しずつ答え続けていると言えるのです。

直感と論理には差がある

錯視(さくし)ということばを聞いたことがあるでしょうか?

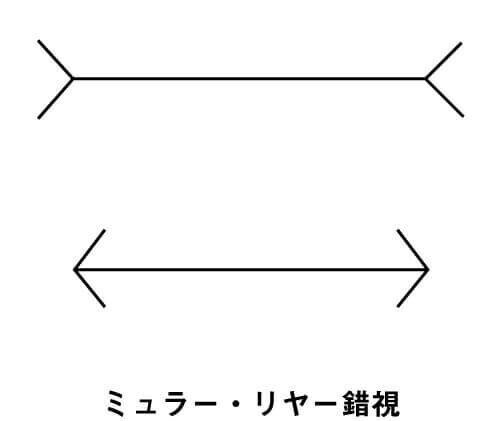

錯視とは、視覚に関する錯覚のことを言い、止まっているものが動いて見えるなど、実在する対象を誤って知覚してしまう現象を指します。有名な錯視としては、同じ長さの線が違う長さに見えるミュラー・リヤー錯視、直線が傾いて見えるフレーザー錯視、同じ色の明るさが異なって見えるホワイト効果などが挙げられます。

特にミュラー・リヤー錯視は大学の心理学の実験でよく用いられます。下図において、内向きの矢羽のついた直線と外向きの矢羽の直線のついた直線では、内向きの矢羽のついた直線の方が長く見えるはずです。しかし、実際には2つの直線は同じ長さなのです。信じられないって?定規を使って測ってみてください(笑)

錯覚の中には、このような目の錯覚以外にも思い違いなども含まれますが、錯視は知覚レベルでの錯覚、思い違いは認知レベルでの錯覚に分類されます。

ノーベル経済学賞を受賞した認知心理学者ダニエル・カーネマンは1973年の有名な論文「不確実性下における判断 ヒューリスティックとバイアス」で、様々な事例を紹介しました。カーネマンは、2014年に出版した「ファスト&スロー」の中でも、このようなヒトが陥りやすい判断の例をいろいろと紹介しています。

私たちは理屈通りに考えないこともあるし、直感にはバイアスがかかっていることもある。よく考えれば勘違いということさえあります。しかし、ヒトが思考し、推論し、判断するということの奥には、こころのいろいろな仕組みが関係していて、それに応じていろんな特徴が表に出てくるのです。

脳があるからこころがある?

「脳があるからこころがある」と、私たちは当然のように考えています。でも、それは当たり前のことでしょうか?

ヒトの脳は千数百億個の神経細胞からできていて、1個の神経細胞は平均数万個のシナプスと呼ばれる「結合部」で他の神経細胞と絡み合い、複雑なネットワークを作っています。そのネットワークのひとまとまりとなって特定の働きをもたらしていると見られていて、それらのまとまりが重なり合って脳を作っています。

1個あるいは数十個の神経細胞の働き、あるいは脳の一部の働きがわかっても、なかなかヒトのこころの働きまではたどり着きません。ヒトのこころを知るためには、もっと私たちの存在に近いマクロなことを考える必要があります。

こころの中には外側の現実世界に対応する「なにか」があり、現実世界についてこころが認識したり考えたりする際、こころはその「なにか」を扱っていると考えると、こころの複雑な働きに説明がつけやすいといことがわかってきています。

たとえば、目の前に「赤いリンゴ」があります。これはリンゴから反射光が目に入り水晶体を通して網膜というスクリーンに像を結び、その信号が視細胞から視神経を通って脳で処理されて「見える」という感覚を得ています。一方、目をつぶって「赤いリンゴ」を思い浮かべると、イメージとして赤い果物の画像が心に浮かびますよね。今度は、目を開けて、紙に書かれた「りんご」「リンゴ」「林檎」という文字の並びを見てみましょう。私たちのこころは、それらの文字が赤い実を指すことや、ちょっと酸っぱくて甘い味がすることを思い出します。

私たちのこころは、あの赤い実に対応させて、赤いイメージとか、何種類もの文字の並びとか、甘酸っぱい味とか、シャキシャキとした歯ごたえや、「リ・ン・ゴ」という3つの文字が表す音とか、いろいろな「対象」を、思い出したり、考えたり、比べたりし、さらに別の記憶に結びつけています。

これは、こころという「情報処理装置」が、ある特定のことばや思考にまつわる多種多様な対象についていろいろな処理をしていると言っていいでしょう。

こころの中に存在していて、こころが扱える「対象」を総称して「表象」という名前がついています。英語では"Representation"です。「こころの科学=認知科学」では、この表象とう存在がもっとも基本的で大切なものです。表象というものには、記憶や聴いたり見たりした知覚情報、シンボル、ルール、イメージ、概念・・・いろいろなものが含まれます。

表象とは:

読む、聞く、見る、などの行為を通じて、われわれは外界の情報を獲得し、記憶に貯えて知識とする。しかし、実際に読んだ文や見たシーンそのもの、つまり物理的な対象そのものが脳の中に取り込まれるわけではない。感

覚受容器によって光や音のパターンが記録され、心理学的な符号(コード)に変換されて、認知過程の処理を受けることになる。このとき、外界の情報はどのような形式の符号になるのか、その表現形式を表象という。表象は、対応する情報の心の中における表現であり、われわれは、表象を処理し操作することによって、世界を認知する。

こころの中の「表象」をこころが操作する、と考え、その操作過程と結果こそが学習や推論、思考などの認知現象だ、というのが「表象主義」という考え方で、現在の認知科学の1つの基本となっています。

既に説明した計算モデルについておさらいします。計算とは、表象に対する形式的な操作のことでした。規則が明らかになれば、意味がわからなくても操作ができます。そもそも意味を含まない計算モデルから、最終的に意味が生じるのはどうしてなのかといことを突き止めたいというのが、認知科学の究極的な目標なのです。ここに狙いを定めているのが認知科学の計算主義・記号主義といわれる立場で、これは正統派と言われています。

ヒトのこころとことば

ヒトのこころとヒトのことばは切っても切り離せません。ヒトとヒトのコミュニケーションが、ヒトとペットの間のコミュニケーションと違うのは、まさにことばの有無と言えるでしょう。

普通の高校3年生がこころの中に持っていて自由に使えることばは6万語といわれています。18年間は、6600日ですから、1日あたり10語弱を毎日覚えてきた計算になります。

その6万語ものことばは、頭の中でずらっと並べてあるだけではありません。それをうまく使えるようにある単語と別の単語を関係づけたり、意味の近いものをまとめたりしてシステム化している「心内辞書(メンタルレキシコン)」を持っています。そのメンタルレキシンコンンを使って、コミュニケーションをとるだけでなく、思考し、思考を深め、新しい思考を創り出していくのです。

メンタルレキシコンは、単に多くのことばが並べられているだけではありません。いろいろ並べられいるだけでは、ヒトはことばを使うことはできないのです。1つのことばには、その意味、使われる際の特徴、口で発音するときの音、それから連想するイメージ、さらに関係するいろいろな概念などが、いわばクモの巣のネットワークのように張り付いています。ことばと別のことばはその中でお互いに複雑に結びついています。

ひとつひとつの単語は、他の多くの単語との関係(同一性や違いなど)を知らなければ意味は決められないし、正しくまわりにわかるように使うこともできません。全体がわからなければ、部分はわからない、という状況の中で、どうやってヒトは巨大なことばのシステム=心内辞書がつくられるのか、というのは、認知科学でも難しい問題として扱われています。

対称性推論とヒューリスティック思考

ことばの意味を理解し、ことば同士がクモの巣のようなネットワークのなかで関係づけられている心内辞書(メンタルレキシコン)を作るためには、どのような思考、どのような推論が必要なのでしょうか。

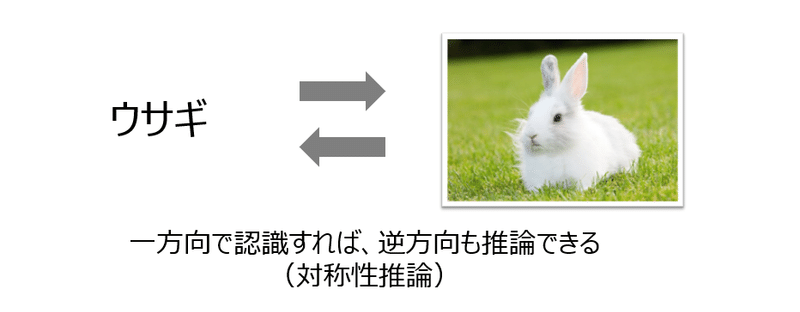

ことばというものでは、音や文字などの「記号の形式」とそれが指し示す「対象」が、双方向の(つまり対称的な)関係を持っています。ある記号を示されれば対称のことを思いますし、ある対象を見せられればその名前などの「記号」がこころに浮かびます。

ヒトの子どもは、この双方向性の関係を当然と思っているようです。「ぱぱ」と言われれば、パパの顔がわかる。パパの顔を見れば、「ぱぱ」と呼びかけることができるのです。

「積み木の色」と「記号」を使ったある実験をご紹介します。それぞれの色を代表するたった1つの「積み木の色」と「記号」が対応した積み木を用います。ヒトは、「色=>記号」で教えられると、その逆方向、つまり「記号=>色」の結びつけを選ぶことができます。さきほどの、子どもの反応と同じですね。

ところが、実験で訓練されたチンパンジーは、ヒトと同じ結びつけをすることができなかったのです。つまり、チンパンジーは「形式=>対象」の結びつけを訓練・学習した後でも、「対象=>形式」の結びつけは「学習していない」ことになっていて、答えられないのです。

このことは、名前の学習には、形式と対象の結びつきを「形式=>対象」「対象=>形式」というどちらの方向性で経験しても、「同じこと」と考える思考が必要だ、ということを教えてくれます。これを「対称性推論」と呼びます。さらに、それだけではなく、ヒトは教えられた名前が指示する対象を自分で勝手に推論し、それの名前をどんどん教えられていないモノに使うことができます。

たとえば、2歳の子どもに、1つモノを指差して「これはネケよ」と教えると、指差されたモノだけではなく、教えられていないモノにその名前を使います。いいかげんに使っているわけではなく、おおかた的外れではない使い方が多いのです。名前が指し示す対象の1つの例を知るだけで、その名前の「正しい」範囲を導出することは不可能なはずです。それにもかかわらず、子どもは、1つの事例からことばが指し示す範囲を自分で決めてしまっています。

このような「論理的には導出できない」、ある意味で「適当」に解を導き出してしまうような思考のしかたを「ヒューリスティック思考」と言います。ヒューリスティック(heuristic)とは「発見に役立つ」という意味です。さきほどの、形式と対象の結びつきを双方向で成り立つ関係と考えてしまう「対称性推論」も、ヒューリスティック思考の1つです。この思考の方法は、ことばを学習するときだけではなく、大人が日常の生活の中でおこなう様々な思考、推論でも観察できます。

たとえば、「満足した生活のためにはお金がいる」ということから「お金があれば満足した生活が送れる」ということを主張するのが対称性推論です。もちろん、この推論は論理的にいえば正しくありません。親しい友達がいるとか、落ち着いた場所に暮らしているとか、お金以外にも満たさなければ満足した生活をできない条件はいくらでもあるからです。でも、ヒトはこれと同種の推論をしがちなのです。このような偏ったクセがあることを「バイアスがある」と言います。

Aという事象が起きた後にBという事象が起きると、根拠はなくても、AはBの原因、それも唯一の原因と考えてしまうバイアスがヒトにはあります。このような推論のクセはチンパンジーにはありません。

ヒューリスティック思考をするバイアスは「論理的には正しくない」とはいえ、とても実際の役に立つ思考のしかたです。こういう推論ができれば、ことばを学習するときに、たとえば耳の長い目の赤い動物がいて一度「これはウサギ」と聴けば、「ウサギ」は「耳の長い目の赤い動物」とすぐに覚えられます。

ことばを覚えるとき以外でも、ヒューリスティック思考は常識や知識を使って論理的にじっくり考えるよりもすばやく物事に判断を下すことを可能にします。たとえば、「仕事が6時までに終わっていたら飲み会に参加する」と言っていたAさんが、飲み会に現れなかったら、私たちは「ああ、Aさんは仕事が終わらなかったのだな、気の毒に」と考えます。

でも論理的には、Aさんは他の理由でこなかった可能性は否定できません。するとなぜAさんが現れなかったのかということに、何の結論もつけることができません。でも、ヒューリスティック思考でそういことが一番ありそうだな、と判断しているのです。

論理判断ではなくて、このような「論理的には間違っているかもしれなけど、おおかたの場合はだいたいあっている、あるいは納得できる結論をとりあず得られている、しかも素早い思考」をヒトは日常的に行っています。なぜヒトがこのように考えがちなのかについては、はっきりした理由はわかっていません。

身体とミラーニューロン

1990年代前半、イタリア・パルマ大学の神経生理学者ジャコモ・リゾラッティたちの研究者たちは、脳の前頭葉運動前野の一部領域に不思議なニューロを見つけました。このニューロンは自分の手を口や食べ物に伸ばしたり取ったりすると活動しますが、それだけでなく、他の猿やヒトが同じ行動をするの見るだけでも活動します。またここは、他人の握る、つまむという動きの種類を見分けて、反応を変化させるニューロンもあったのです。

これはこころを考える上でもショッキングな発見でした。「自分」と「他人」が脳のある部分で固く結びついていることがわかってきたのです。この神経細胞は、他のヒトの行動を映している鏡のような働きをするためにミラーニューロンとう名がついています。

今、多くの研究者が同意しているのは、ミラーニューロンはまねの手前の段階といえる「他者の運動の理解」という機能を支えているというものです。他者の動作を自分の脳内で再現し、その状態を自分の状態としてシミュレーションしてみるというのです。そうやって、具体的に他者と自分を突き合わせてみて「理解」しているのだろうという考えです。これは「シミュレーション仮説」と呼ばれ、さらにその実態や機能が探られています。

こんな考え方も出ています。過去の自分の経験を思い出すと、そのときに感じた情動をあたかも再経験しているかのように感じることがあります。最近のいくつかの実験で、身体の経験を情報処理した結果がこころの認知過程に直接影響を与えていることがわかってきて「身体」と「認知」の新しい関係が注目されるようになってきました。

それによれば、思い出=持っている過去の経験についての知識、記憶を「記憶庫」から持ち出してくると、脳の認知システムはその知識や記憶に合わせて身体の感覚や運動、感情をつかさどる神経システムの状態を再活性化し、あたかも過去の経験を再演・シミュレートしているような状態に持っていくと考えられるのではないかというのです。その機能の中心には、ミラーニューロンが関わっていそうです。

身体と触れ合う世界

身体が世界と向かい合うことが、ヒトの認知にどんな影響を与えているかを見ることは大事なことです。そもそも、ヒトの認知の基礎とは、世界を違いで切り分けること、つまり、身の回りのありとあらゆるものカテゴリーにわけること、そう考えもさほど間違えないでしょう。身体が世界と触れ合って、世界を切り分けようとすると、生まれるのはことばなのです。

ことばはなんのためにあるのか?という問いに対する答えの1つは「世界をバラバラにして理解するためである」といわれます。バラバラにして理解することを「分節化」と言いますが、それは、身体と世界の複雑なつきあい方を反映して、驚くほど多様だということがわかってきました。

例えば、「(体を使って)モノを持つ」とまとめられる様々な動作を表すことばを見てみます。英語だと、hold (保持する)でだいたい済んでしまいます。have(所有する)、take(手に取る)は、少し意味がずれるでしょう。日本語ですと、持つ以外に、担ぐ、背負う、抱えるなどがあります。英語に比べると、抽象性からやや目に見える具体性が高くなっているといえるでしょう。

おもしろいのは中国語です。「持つ」というカテゴリーに入る動作を表すことばは20以上もあるそうです。ある調査によると、7歳になっても全部は使い分けられず、大人に比べても6割程度の使用率だと言います。中国語の「持つ」がこれほどに多様なのは、持つ対象の様子に応じてそれに合った手の使い方を選択(=アフォーダンス)することが異なるからでしょう。

ヒトがいかに世界を切り分けてるかという例をあげてみました。ここは違う、ここも・・・と区別をしていくのが、記号、言語の役割だということがよくわかります。

認知システムの基本と推論

親がこどもにこんなことを言います。

「勉強しないなら、日曜は遊びに行かないよ」

子どもはこう考えます。

「勉強すれば、日曜は遊びに行くんだね」

「勉強したら、それだけで遊びに行ける」

つまり、子どもにとって勉強することと遊びに行くことは等価なことです。子どもと親の言うことにギャップがあると、あなたは気がつきましたか。

もともとの親の主張は、対偶の関係で述べるなら、「日曜日に遊びに行くためには、勉強しなくちゃいけない」となります。勉強はあくまでも必要条件であって、ほかにも遊びに行くための条件が加わる可能性があります。

子どもが「勉強しないなら、日曜は遊びに行かないよ」というのを、「勉強すれば、日曜は遊びに行くんだね」を同じだと考える傾向は、対称性バイアスです。大人でも対称性バイアスを持った推論=対称性推論をしやすいということは前に触れました。

対称性というものがあれば、それはいわば「一を聞いて十を知る」システムというものかもしれません。A=>B、B=>Cという前提から、推移的推論が使えるならば、A=>Cという新しい情報を手にできます。さらに、対称性推論といものを使えば、B=>A、C=>B、さらに、C=>Aという情報まで手に入ります。

つまり、推移的推論と対称性推論という方法を持っていれば、2つの前提からさらに4つ、合計で6つの結果を手に入れることになるです。2を聞いて6を知るわけです。急いで世界を広げたい、知識をたくさん持ちたいというときにこの方法は強力です。そのためヒトはこの方法を使い続けてきたのかもしれません。

ただし、対称性推論は、つねに正しい事実を示すわけではないため、場合によっては大きく外すこともありえるので、注意が必要です。

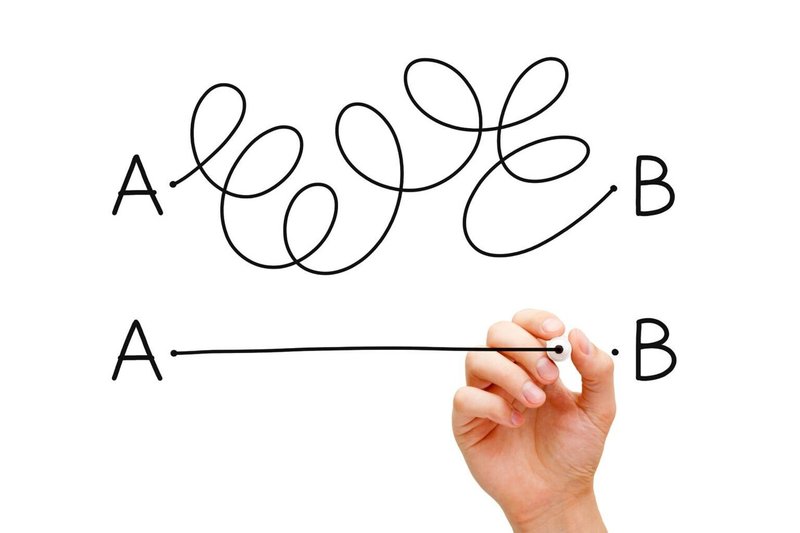

ヒトの知性を支えるアブダクション

新しいことをどんどん学んでいくためには、推論、つまり持っている情報に基づいて、それまで持っていなかった結論を得る過程が書かせません。これまでに妥当だと考えられてきた推論の方法は主として3つが重要です。それは、演繹的推論、帰納的推論、そしてアブダクション(発想推論、仮説推論)です。

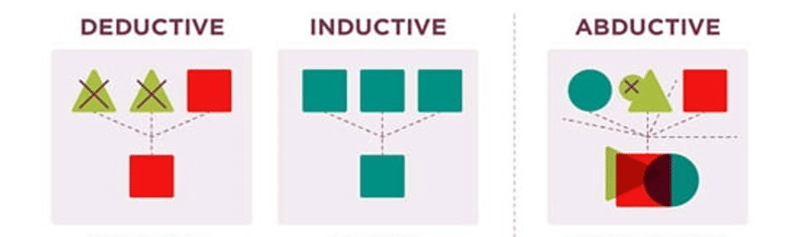

演繹推論(deduction)

いくつかの前提から論理的に結論を導くやり方です。たとえば、平面幾何学における証明は、演繹推論のいい例です。前提が正しく、論理の法則から外れていなければ、その結論は正しいのです。

帰納推論(induction)

観察されたいくつかの具体的事例から、それらを共通に成り立たせる一般的な結論を引き出すやり方です。たとえば、「これまで国内で観たカラスはみんな黒かった。だから、カラスは黒い鳥だ。」という推論です。しかし、これからの観察で、この結露をひっくり返す事例(反例)が出るかも知れません。だから、結論の論理的案正しさは保証されないのです。

アブダクション(abduction、発想推論、仮説検証推論)

ある新規なことがらに対し、ある仮説でそれが説明でき、他に説明の方法がないときは、その仮説はたぶん正しいとする推論です。仮説は他のことがらで検証され、検証されれば仮説の正しさはさらに確実になります。検証がうまくいかなければ他の仮説を探すことになります。

この3つの推論パターンは、科学で新しい発見をして正しさを検証するときにどのような方法を取ればいいか、ということについて科学哲学などの分野で考えられてきたものです。演繹推論は正しさには問題がないのですが、前提から離れることもあるため、新しいことを考えるためには向いていません。一方、帰納的推論は、新しいことを言える可能性は高いのですが、観察したものの範囲が限られていれば、その正しさにはあやふさが残ります。

そこで、仮説を立てることで新しいことを提唱し、その正しさを一歩一歩検証・確認していくというアブダクションが、科学発展のための妥当な方法論とし採用されているのです。アブダクションが優れているのは、仮説としてどんなものを持ち込んでもいい、ということでしょう。ヒトはある程度育てば多くの知識を持つようになります。アブダクションではこれまでに学んで持っている知識を自由に仮説として使えます。これに対して帰納的推論は、前提とした具体例から外へは出ることはありません。

アブダクションは、現実の問題に対し知識を使ってものすごく蓋然性の高い解を求める方法です。これを会得したことがヒトの知性をここまでにしていると言ってもいいのではないでしょうか。

認知的環境とデフォルトの選択肢

ヒトの身体能力には制約やクセがあり、特定の物理環境のもと、一定の傾向で反応する傾向がありますが、それと同じように、思考したり判断したりするヒトの認知能力にも制約やクセがあり、特定の認知的な環境のもとでは、一定の傾向で反応します。

デフォルトの効果も、私たちの選択に影響を与えるいい例です。デフォルトとは「選択肢の初期設定」のことです。デフォルトの設定の仕方は、個人の意思決定、そして社会全体の動きを変える力を持っています。

さまざまな場面で、デフォルトがヒトの選択に影響を与えていますが、デフォルトが選択されやすい理由が3つあると言われています。

1:デフォルトを変更するときにかかるコスト

他の選択肢に変更するために、書類に必要事項を書き込んだり、その書類を取り寄せたりするといった物理的な負担が大きいほど、デフォルトは変更されにくくなります。また、選択肢間の優劣を判断できず1つに絞りきれないといった「認知的負担」が大きい場合も、デフォルトの選択肢が選ばれやすくなります。

2:一般にヒトが損失を回避する傾向がある

ヒトは「得ることよりも失うことに強く反応する」傾向があります。たとえば、1万円を獲得することで手に入れる価値よりも、1万円を損失することので失われる価値のほうが大きく感じられます。デフォルトとして与えられる選択肢は、すでに手に入れたものと等しいので、他の選択肢に切り替えるということは、すでに手に入れたものを手放すことのように知覚されるのです。従って、デフォルトを変更することで実際にはもっと魅力的な選択肢にすることができたとしても、デフォルトの選択肢を失うことへの抵抗から、デフォルトをそのまま受け取ることになるのです。

3:デフォルトが「オススメの選択肢」であるように知覚される

意思決定時にデフォルトとして与えられるサービスや商品は、それを「提供する側が受け取る側の利益を考えて設定したもの」であるように知覚される傾向があります。そうすると、暗黙のうちにでも、提供者の善意を期待している限り、デフォルトとして与えられた選択肢をあえて変更することはしなくなるのです。

ヒトが選択をおこなうとき、そこには必ずなんらかのデフォルトがあります。もし生活の中で自発的に何かを選んでいなければ、それは「現状維持」を選択していることになります。つまり、私たちの目の前には常に、現状を維持するか、変更するか、という選択肢が置かれているわけです。その意味で、デフォルトは常に選択全体の枠組みを構成する要素として入り込み、選択の仕方に影響を与え、ヒトが最終的に受け取る選択肢を大きく変えるのです。

プロジェクション・サイエンス

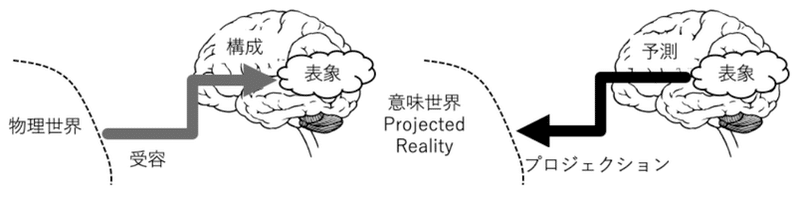

青山学院大学の鈴木宏昭教授が提唱し、プロジェクション・サイエンスと呼ばれる、こころと身体を世界につなぐ第三世代の認知科学への関心が高まっています。ヒトは世界から情報を受容し、それを世界へ投射=プロジェクションすることで独自の意味世界を構築している、という考え方です。AR/VRといった最新の技術によりヒトが深い没入を得られることがわかってきたこともこういった認識の発展と関係があるかもしれません。

認知科学を含むこころの科学は、これまでに様々な手法を用いた研究を通して、世界から与えられる情報の受容の過程、そこからの世界についての内部モデル(表象)の構成過程については膨大な知見を積み重ねてきました。しかし、一部の研究を除けば、これまでの研究の焦点は刺激の受容から内部モデル(表象)を構成するまでにとどまっていました(左図)。これでは、意味で彩られた世界を作り出し、そこで活動を行う人の姿の一部しか描き出せません。

ここで欠落しているのは、プロジェクションという心の働きです。人は世界から情報を受容し、生成された内部モデルを作り出すだけではなく、それを世界へと投射=プロジェクションしています。その結果、世界は物理的な情報を受動的に処理することにとどまらない、その生体にとって独自の意味に彩られたprojected realityとして認識されることになるわけです(右図)。

プロジェクションによる意味世界の構築、そこへの働きかけは、動物においては主に生存(危険回避)、採餌、生殖というものに限定されるかもしれません。一方、ヒトのプロジェクションには上記に加えて文化、社会規範などに基づく意味が含まれます。その結果、信仰、愛着、他者への共感、憧れや感動などが生まれる一方で、自己の身体への違和感(LGBT)、錯覚、幻覚、フェチシズムなどが生み出されたりもします。

たとえば、墓石に対して抱く敬虔な気持ち、スポーツ選手やアイドルへの熱狂、ブランド品への執着・その蒐集、幽霊や気配の知覚、単語の連なりである小説・詩への感動などは、人間固有の意味に彩られた世界の表れです。

このような世界を構築し、そこへ働きかけるプロジェクションのプロセス、メカニズムについての研究はこれからさらに進んでいくことが期待されています。

心の社会

初期の人工知能研究を行い、AIや哲学に関する著書でも知られ、「人工知能の父」と呼ばれるマービン・ミンスキーは、著書「心の社会 」の中で、「心とは何かということを説明するには、心でないものが心になっていく仕組を説明しなければならない」と説きました。その「心でないもの」をミンスキーは「エージェント」と呼んでいます。

カップを取って紅茶を飲みたいと思ったときは、掴むことのエージェントはカップを掴もうとし、平衡をとるエージェントは紅茶をこぼさないようにし、喉の乾きをうけもつエージェントは紅茶の温かい液体の潤いを想像し、手を動かすエージェントはカップの把手を目指します。

紅茶を飲むという行為にはロボットの動きだけでも百回ほどのプロセスが動くそうです。そのプロセスのひとつひとつにエージェントがあるわけではありませんが、人間の心の動きが形を伴うには、いずれにしてもかなり多くのエージェントがインタラクティブにはたらくことが想定できます。

重要なことは、その1つずつのエージェントには知能はないということです。しかし、いくつものエージェントが組み合わさっていくうちに心が生じていくのです。心とは、ここでは知能といった意味です。

たくさんのエージェントがあるだけでは心や知能は生じません。エージェントにいくつかの階層があり、上位と下位のエージェントにはつながりが存在します。エージェントは、エージェント自体が何をしているかを知らないとう性質を持ち、自分が何をしているかを知っているエージェントと組み合わさる必要があります。

これらの仕組が動くうちに、仮設的な「自己」のようなものが設定されますが、心を探究するにあたって、この「自己」を探究してしまうことは避ける必要があります。なぜなら、この「自己」はあくまで仮設的なもので、それによってエージェントの仕組が作動するための蝶番のような役割をはたしていると考えられるからです。

さらに、エージェントには考えを推進するエージェントばかりでなく、何を考えないようにしようとか(押さえ込み)、これまで考えてきたことはこれでいいのだろうか(点検)というような、つまりは「抑制のエージェント」や「検閲のエージェント」があるとミンスキーは言っています。

そして、これらのエージェントはこうした「階層」や「自己」や「抑制」や「検閲」などの機能をフル動員しながらも、何かそのような進み方をすればいいのだという確信をもてるような"報酬"を受けられるようになっているのではないかと推測しています。

ミンスキーは、このようなエージェントの総体として心が機能しているという考えを持ち、「心の社会」という呼び方をしています。

脳はなぜ心を作ったのか:受動意識仮説

2004年に、慶応義塾大学の前野隆司教授が『脳はなぜ「心」を作ったのか ── 「私」の謎を解く受動意識仮説』という書籍を出版しました。「受動意識仮説」とは、前野教授が名付けた名称で、要するに、私たちの意識や、意識される自由意志は、思いのほか受動的なものなのではないか、という仮説です。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校、神経生理学教室のベンジャミン・リベット教授が行った衝撃的な実験があります。リベット教授は、被験者の脳に電極を指して、「指を曲げよう」と意識した瞬間と、「指よ曲がれ」という筋肉への指令が脳の運動野で出た瞬間を計測しました。結果は興味深いものでした。自分が「指を曲げよう」と意識するよりも、平均で0.35秒前に、筋肉への指令、つまり脳の活動が始まっていたというのです。

なんと、意識で感じるよりも、無意識下の指令の方が、先行していたのです。多くのヒトは「自分の意思で指を曲げようと決めたから、指が曲がった」と考えますが、実際のところ、指を曲げようと決めたのは意識ではなかったのです。脳の無意識の部分がやっていた、というわけです。

しかし、私たちは、無意識ではなく、意識が行動を決めているような気がします。それは、「指を曲げよう」と思ったときに「曲がった」と思えたほうが、行動と意識の間の因果関係も理解しやすいし、行動のあとの結果が予測しやすいからだと考えられます。

しかし、「意識」は「幻想」です。幻想とは、あたかも存在するように生き生きと感じられるけれども、本当はないもののこと。意識は、脳の無意識の部分が動作した結果を受動的に受け取って、あたかも自らが主体的に意図したかのように、つまり、「幻想」をリアルであるかのように錯覚する機能に過ぎないのです。

私たちは、あたかも自分がやっていると錯覚するように、そう感じるちょうどいいタイミングで行動を意識するよう、巧妙に作られているのです。まるでロボットのように。あまりにも生き生きと意思決定している自分を感じるせいで、多くのヒトは「意識」のことを、判断を下す司令塔のように感じています。もう少し詳しく説明してみましょう。

1.「無意識」というシステムは「意識」によるトップダウン的な決定に従って仕事をする追従的なシステムではない。むしろ部分部分のモジュールが独立してそれぞれの得意な情報処理を同時に行う超並列計算機である。四方八方のモジュールから沸きあがった様々な自律分散的な情報処理結果のうち、とくに目立つものが民主的に選び出されまとめれて「意識」に転送される。

2.「意識」という機能は、脳の重要事項の決定を一種に担うリーダーではない。むしろ無意識的情報処理の結果を受け取ってあたかも自分が注意を向けて自分の自由意志でおこなったことであるかのように、幻想的体験をエピソード記憶に転送するだけの受動的な、追従的な機能を担っている。

3.つまり心は民主主義社会(無意識の小びと)のようなボトムアップシステムである。

4.そして意識の現象的側面は、幻想的なものである。

言い換えれば、「人間に自由意思はない」ということです。自由意志が本当はなく、すべては無意識的な脳の指令の結果に過ぎないということです。

これは、ブッダが考える無我・非我の考えと似ていると考えています。「無我」とは、私はない、という考え方です。つまり、私は幻想だということです。それに対して「非我」とは、私ではない、という考え方です。私の欲とか意識とか持っているものは本当は私ではない、ということです。

前野教授は、意識というのは無意識に対して受動的で幻想だと言っています。つまり、幻想というのは、本当はないわけです。本当はないけれど、あるように感じてる。錯覚のようにずれたり、意思決定していないのにあると感じてしまう。本当は私の意思決定や感覚というものは存在しないのだと。こう考えるとブッダの「無我」と同じといえます。

本当は無いのになぜあるか、というと、機能的意識は「無意識の小びと」の結果に追従しているからです。世界とつながった無意識がいろんなインタラクションが行われた結果、私がやったような気がしているのであって、本当は私の心がやっていることは私じゃないんだよ、ということです。これが「非我」と同じといえます。

この「非我と無我」は「受動的と幻想」とぴったり一致しています。これらが、前野教授が考える「受動意識仮説」です。あくまで仮説ではありますが、多くの脳神経科学の結果を説明できる合理的な仮説だとも考えられています。

認知科学とコーチング

さて、これまで、認知科学について広範囲に渡り主要なトピックスの理解を進めてきました。これらの認知科学の理解と、認知科学に基づくコーチングはどのようにつながっているのでしょうか。私自身が感じている解釈をお伝えさせていただきます。

最先端の認知科学をもってしても、ヒトの脳とこころはまだまだわからないことが多くあります。前野教授の仮説を持ってすれば、「私はない。私ではない。」という考え方まで存在します。

ところが、私たちは日常的な「意識」の中で、「私は私のことがわかっている」という考えを持つ傾向があります。このような傾向に対して、ヒトは脳やこころについてのわからないことが多い、まして、私だと思っているような「意識」ですら「無意識」に支配されている可能性さえある、という認識を持つことで、自分に対する固まった考えを解きほぐすきっかけになるのではないでしょうか。

同時に、このように、「無意識」への働きかけが、ヒトの認知を変化させ、感情や行動を変化させることがある、という理解を科学的に、体系的に持つことで、コーチングに対する確信の度合いがさらに高まると言えるでしょう。コーチ自らの確信の度合いは、当然ながらコーチングの質にも影響を与えます。

認知科学がコーチングに与える最大の示唆は、内部モデルが変わらないと行動は変わらない、ということです。従って、認知科学に基づくコーチングというのは「内部モデル(*)」を書き換えることに集中します。内部モデルを書き換えることで結果として行動を変えることになるということです。

*コーチングでは「ビリーフシステム」と呼びます。

内部モデル(つまり脳とこころの情報処理)が変わることで、入力された外部刺激から、出力される感覚や行動が変化します。また、プロジェクション・サイエンスの観点から見れば、内部モデルが変化するということは、世界へと投射も変化し、私たちが見る世界(Projected Reality)も変化するわけです。

このnoteで、みなさんの認知科学への興味が高まったらうれしいです!

コーチング依頼

このようなイノベーションの創出、自己革新、現状維持の突破に関する再現性を高めるため、私自身にも時間に限りはありますが、コーチングを通じて支援を行っています。

現状の打破や社会の変革を志して事業を起こしたい起業家、自分の力やスキルを磨いて広い社会に価値を提供していくために独立した個人事業主やフリーランス、転職や起業を志すビジネスパーソン、自分を表現していきたい芸術家や音楽家などを対象とさせていただきます。

6ヶ月間、月1回セッション (60分/5万円/月)

イノベーションと自己革新によって、価格以上の価値を掴んでいただけると思います。

https://forms.gle/29TXXe8unfT2BUMu6

参考文献:

最後に今回のnoteを作成するにあたり参照、引用をさせていただいた文献をご紹介しておきます。

認知科学に基づくコーチングに取り組まれている方で、認知科学から認知科学に基づくコーチングに関する示唆を、さらに勉強したい方は、こちらのnoteをご覧ください。(有料noteです。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?