勝手に責任を感じています

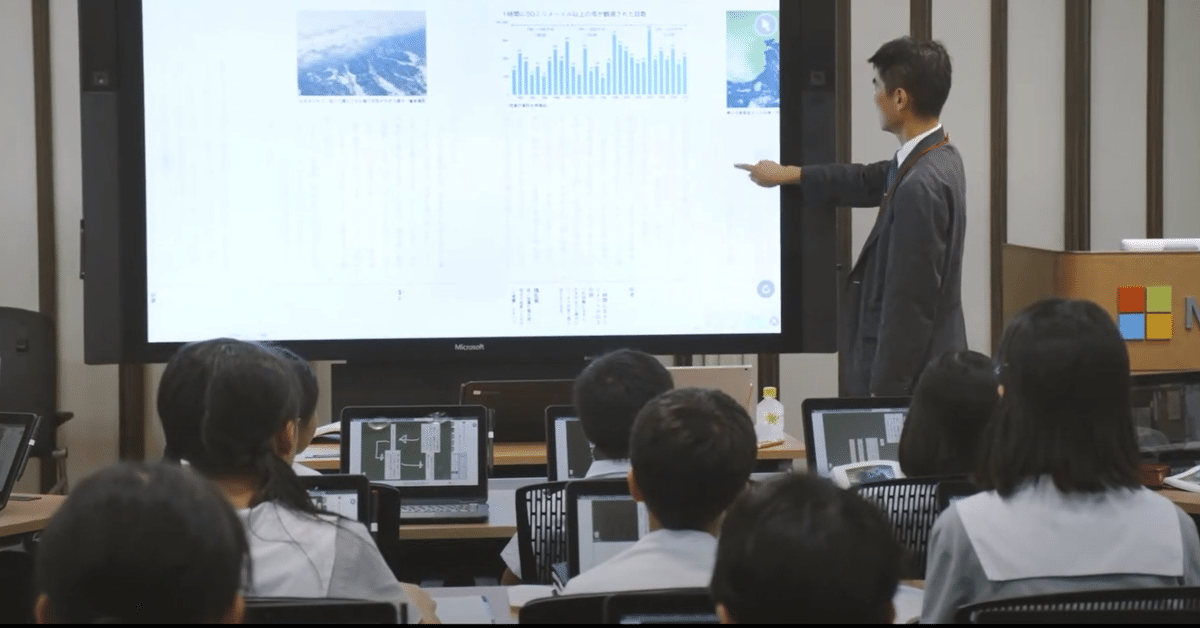

7月17日に開催したオンラインセミナー「“Side by SideのICT活用”vol.2『学習者用デジタル教科書が学びを変える』」についての記事(後編)がImpress「こどもとIT」に掲載されました。

鈴木教諭は、学習者用デジタル教科書に共有の機能をつけてほしいなど様々な要望をあげているものの、それらはもはや教科書会社単体で解決できる範囲ではないだろうと見ている。

記事ではこのようにかなり穏やかに書いていただいていますが、本番のセミナーではハッキリ社名をあげて「GIGAスクール構想で日本中の学校にこれだけタブレット入れたんだから責任あるでしょ?」と言っていたんですよね。我ながら「そういうこと、普通は言わない」と思うのですが、普通であることは潔く諦めて、それが暴論であっても、と言うか物議を醸してやろうくらいの勢いでハッキリ言い切ることにしています。

なぜか。それが学習者用デジタル教科書を巡る様々な状況を好転させることに繋がるのではないかと思うからです。

ご存じの通り、学習者用デジタル教科書を巡る論調は様々です。それが正当なものであるならば、きちんと取材されたものであるならばいいのですが、そうとは言えない記事が山のように出ています。

大手全国紙であっても、下手をするとその社説であっても、授業において教師がどのような手立てをもって学習者用デジタル教科書を使っているか、学習者用デジタル教科書を使っている児童の学びはどうなっているか、そういった視点が完全に抜け落ちている記事を平気で出していることがあります。「これ、書いた人は学習者用デジタル教科書を使った授業、見たことないだろうな」と思わされる記事の何と多いことか。

あるいは、これは私も取り上げられている記事ですが、Yahoo!ニュース オリジナルの記事。

取材の時、ずいぶん熱く語ったんですけどね。結局は、『スマホ脳』やら、脳科学者の言説(それ、小学校の授業とかけ離れてない?)を引っ張り出してきて「学習効果において紙の教科書に劣るのではないかという意見もある」と両論併記に落とし込んでしまう。

いや、両論併記はいいんです。むしろ、その方がいいとは思うのです。でも、その根拠になっているのはいつも「電子書籍と紙の書籍」の比較等、小学校の授業とは遠く離れたところから投げかけられてくる言説ばかり。なんだかなぁ、と思うわけですよ。

そうなってしまう原因はどこにあるか。前にNew Education Expoで話したのですが、私はこの3つなのではないかな、と思います。

誤解や事実誤認の記事を出してネガティブキャンペーンを繰り広げる全国紙はもうどうにもなりませんが、現状、学習者用デジタル教科書が玉石混合であることは確かで、これはどうにかしたいと思います。では、それを是正する力になるものは何か。色々あると思いますが、やはり実際に授業で使った教師が声をあげていくことは、かなり大切だと思います。

何でもそうですが、学習者用デジタル教科書も実際に授業で使うことで「この機能は使える」「これはいらないなぁ」「うーん、使い物にならない」「ここ、あと一歩だよね」というところが見えてきます。それはやはり声を大にして言っていかなければならないと思うのです。

誰が? もちろん「学習者用デジタル教科書を授業で使った教師」が。でも、声をあげられる人ってまだまだ少ないと思うのです。今年度、文科相の事業が始まって学習者用デジタル教科書を導入する学校は飛躍的に増えましたが、使い始めたばかりの段階で「ここがいい」「ここがダメだ」とはなかなか言いにくいものでしょう。

私は幸運なことに2018年から一人一台タブレット環境で学習者用デジタル教科書を使ってきました。2018年なんて、6月から使い始めて7月には公開授業をしていました。我ながらよくやりましたね。

つまり、学習者用デジタル教科書キャリア、もう4年目なわけです。それだけ利用経験があったら…声をあげないわけにはいかない。それは自分の役割だ。そんな風に思うのです。

ということで、コロナ禍にあってもオンラインセミナーを開いたり、お声がかかればどんなメディアの取材にも応じてきました。「そんなにズケズケ言ったら敵が増えるよ」と心配されることもありますが、私が嫌われて学習者用デジタル教科書を巡る環境が好転するなら安いもの。

「学習者用デジタル教科書を発展させるためには、俺が声をあげなければならない!」

と、勝手に責任を感じています。ドン・キホーテっぽい? そうかもしれません。でも、もうちょっとこの勢いで突っ走ってみようかな、と思っています。そう思わせるだけの価値が学習者用デジタル教科書にはあるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?