幸福論

玉置浩二さんの歌に「メロディー」という歌があります。

多くのミュージシャンが歌われており、私もこの歌が好きで、時々、織田哲郎さんが歌われている動画を聴きながらお参りに行きます。

歌詞に

メロディー泣きながら

僕たちは幸せを見つめてたよ

とあり、この歌詞がすごく好きです。

私達は、幸せを笑顔が溢れる時間とか、楽しく充実した今に求める事が多いと思います。

この歌の、泣きながら、幸せを見つめるとは、今ではない時間差の感じを受けます。

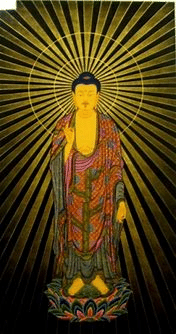

仏の「おはたらき」をお経では光と表現します。

仏様を「十二光仏」とも呼びます。

書いて字の如く、仏様には十二種類の「おはたらき」があるとされています。

その一つに「無碍光仏」という仏様があります。

碍とは障りと同じ意味で用いますので、障りを無くすおはたらきを持つ仏様と読みます。

私は、障りを外的なものでは無く、自己都合を表してると考えています。

自己都合を仏教的に表現すれば、煩悩となります。

煩悩とは、日常をどう見るかという、心の鮮度の問題です。

私達の日常は、多くの当たり前や普通に包まれて、成り立っています。

三帰依文は 人身受け難し 今既に受く から始まります。

受け難い身を、既にいただいている私達が、今ここに存在しています。

私達は総てが「有難い」存在として、今があります。

「有難い」現実を私達は「当たり前」「普通」と感じています。

この感覚を煩悩と表現し、この煩悩が崩れる瞬間を気付きと言います。

いつ崩れるかと言えば、悲しい時や寂しくなる等、多くの気付きは、涙を伴ってやってきます。

今もあると思いますが、養老孟司さんの感覚を解説なされている動画で、「ロス感は気付き」というお話があります。

「当たり前」とか「普通」はあまりにも身の回りに有りすぎて、脳の反応が鈍くなってしまうそうで、この状態を煩悩と言うのだと私は思います。

脳自体がその様にできている以上、仕方が無いと思います。

ただ、脳には煩悩を生み出す能力があるだけではなく、記憶するという能力も備えています。

終始「有難い」という感覚で時間を過ごす事は、正直難しいと思いますが、時々記憶を甦らせる事で「有難い」感覚を引き出す事は、それほど難しくは無いと思います。

「お念仏」を称えるというのも、その一つではないでしょうか。

「メロディー」の二番は「懐かしいこの店の」という歌詞から始まります。

立ち止まり記憶をたどる時間を持つ事も「有難い」感覚を引き出す事ができる方法だと、思います。

「無碍光仏」とは「当たり前」を「有難い」に変換する「おはたらき」ですが大方涙を伴って届きます。

別れに涙する縁の中で私達は生活をし、別れが今までの幸せを、気付かせてくれて、見せてくれます。

幸せを求める事は、生きて往く中でとても大切です。

ただ、既に幸せである事も忘れてはいけない、時々思い出さなくてはいけない、大切な事だと思います。

合掌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?