~第174回~『氏子と一体のお祭りと小麦文化「朝まんじゅう、昼うどん」』

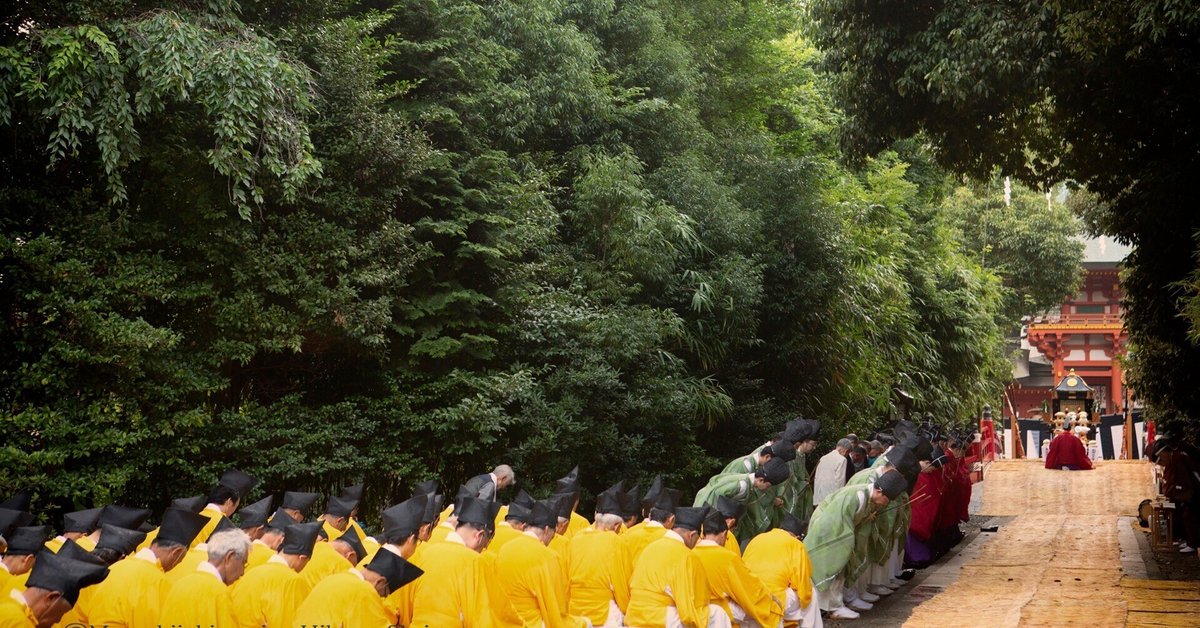

先月、八月二日に行われた神幸祭(じんこうさい)は本殿祭と橋上祭を行うお祭りです。

この祭は武蔵一宮氷川神社の恒例祭の中でも唯一、祭典に氏子が直接奉仕します。

お供えされる小麦や使用される小麦藁莚は、神領地であった上落合地区(さいたま市中央区上落合)より奉納されるのが習わしでした。

現在の上落合地区には小麦農家は無くなっておりますが、他の地域で耕作された小麦を上落合の氏子が莚を編み奉納する事で伝統を繋いでおります。

この小麦藁莚は拝殿や神橋上で使用されます。

大宮に限らず埼玉県はもともと日本有数の麦作地帯で、2021年時点での小麦生産量は全国9位です。

『新編埼玉県史 民俗編』(埼玉県)には「朝まんじゅう、昼うどん」という言葉が農家に伝わっているとあり、昔から各地でうどん食が根付いていたことが伺えます。

『大宮市史』には、夏場の物日(祝い事や祭りなどがある日)には、その年に収穫した新小麦を使い、まんじゅうやうどんを作ることが多く、「朝まんじゅうに昼うどん、夜はその日の残り物」という言葉が残っています。

氏子が暮らす地域で育まれた小麦文化。

その歴史があったからこそ、現在でも祭礼に小麦が奉納されるのです。

〔 Word : Keiko Yamasaki Photo : Hiroyuki Kudoh 〕

#武蔵一宮氷川神社 #武蔵一宮 #氷川神社 #大宮 #氷川 #大宮氷川神社 #武蔵 #一宮 #小麦 #祭り #氷川風土記 #上落合 #朝まんじゅう #昼うどん #神幸祭 #小麦文化 #musashiichinomiyahikawashrine#shrine #jinja #shinto #hikawa #omiya #saitama #japan #udon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?