ゴダールよ永遠に(チューリヒの宿にて書く)/一日一微発見335

小鳥たちが小さな庭で騒いでいる。

ここはヒッピーぽいオープンな飲みの場所で、僕ら(僕と妻)はさっき5時ギリギリにギャラリーであるEVA PRESENPHUBERとKILHIMMANに駆け込んで、駆け込んだわりには作品はピンとこなくて、その近くの飲み屋にしけこんだというわけ。

さっきまで小雨が降りしきっていたのに、夕方になって晴天が広がり陽が射しはじめた。

ああ、なんという平和。

すでに隣のクラブからはグルーヴィーな音楽が流れ、この日の仕事をはやばやと終えた連中が飲みにやってくる。

安あがりなオーガニックなアーバンフォーミング。でも小鳥のエサは食べ残しのポテトチップス。

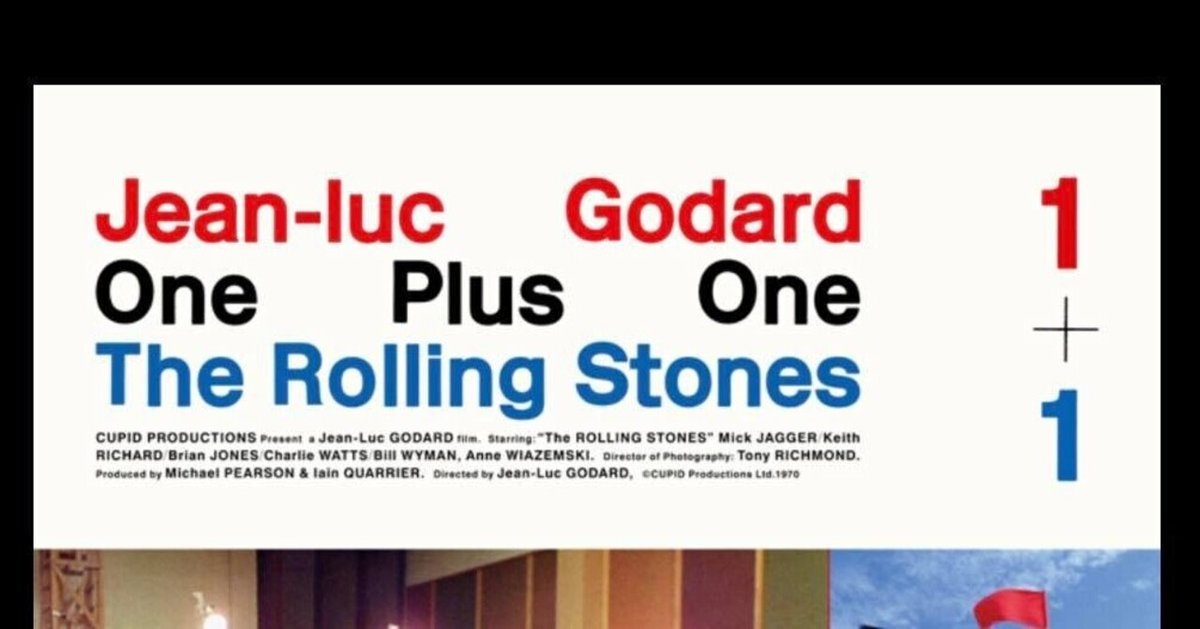

夕日の中での脳裏をさらないのは、さっき見たピンとこないアートのことではなく、13日に自死 (安楽死)を選んだこの国(スイス)の人、ジャン・リュック・ゴダールのことだ。

彼は13日に死んだがその2日前にウィリアム・クラインも死んだ。この2人にはひとかたならぬ感謝を捧げたい。

多くの人もそうだろうか、この2人に出会わなかったら今の自分はなかったな、と思うからだ。

大阪から京都の大学に逃げて、高校生の時に描いていた絵は(大きいから)諦めて、8ミリ映画にシフトして旅して今からすればロードムービーもどきを撮っていた。

やさぐれた仲間とサークルをやり、学生会館(当時は自主管理下にあった)で映画を興行的に上映していた。

ロマンポルノ、ヤクザ映画、実験映画の季節。

鈴木清順、田中登の「色情めす市場」、長谷川 和彦「青春の殺人者」などを上映して活動資金と称した泡銭をこしらえた。フィルムは当時の京一会館の人から横流ししてもらった。

同時に上映したのがクラインの『ポリーマグお前は誰だ』やゴダールの『ウイークエンド』『中国女』『東風』だった。

クラインが写真家だとは全く知らなかった。

この2人との出会いがなければ、今にいたる「編集人生」はなかっただろう。はっきり言える。

ウィリアム・クラインは僕にとって、まずは強烈に映画の人だった。映像における虚と実、偶然と必然を植え付けられた。

その後、90年代に渋谷のPARCOがやっていたギャラリーThe EXPOSERでクラインの展覧会が開催されたときに、彼にインタビューした時に因果は巡ると思った。

ここから先は

¥ 150

応援よろしくね~