プレゼンシート代わりのQA集

4月17日のウェビナーに先立って、Q&Aを公開します。今回は諸般の事情でプレゼンシートを公開できないのでそのためです。

また、私の問題意識は他の方々と異なっているのでいつも他の人が気にすることを見落としています。それを補完する意味もあります。

ここに書いたことはあくまで私が見て考えたことですので、一般的な意見とは異なると思います。

●質問 もっとも効果的なデジタル影響工作対策はどのようなものですか?

デジタル影響工作対策はさまざまなものが試みられていますが、根本的な対策になっているものはほとんどありませんし、ひとつの方式をのぞき成果は限定的です。大きく3つに分けられると思います。

1.EU方式

法規制、SNSプラットフォーム、民間企業、市民団体などが協力して対処するもので、アメリカもこれに近く、日本もこれに追随すると思います。ファクトチェックやリテラシーなどの活動が推奨され、教育も重視されます。この方式の問題は参加する各セクターが必ずしも協力的ではなく、社会が不安定化し経済的にも厳しい状態の市民に過度の負担を求めていることです。また、海外からのデジタル影響工作は相手国の国内の可視化されていない問題を広げることが多く、これを抑制することはその問題を抱えている人にとって受け入れられるものではありません。多くの国で問題となっている陰謀論や白人至上主義者などは、人種や民族あるいはLGBTQ3をテーマにすることが多く、別記事で書いた共感弱者が共感強者を攻撃する図式になっています。

「共感」地政学 デジタル影響工作はグローバルサウスと共感弱者を狙う

これは多くのグローバルノースの国が抱えている可視化されていない問題であり、解決を図ることなくただ抑制することは当事者である市民の反発を招きます。

こうした課題があることから、今のところ目立った成果はあがっておらず、逆にアメリカ連邦議事堂襲撃事件、ドイツのクーデター未遂事件など過激になってきています。

2.統合管理方式

行動誘導(国内向けデジタル影響工作)、監視、賞罰によって国内を安定させる方法です。海外からのデジタル影響工作対策にも効果を発揮します。中国、ロシア、インドおよび中国やロシアのシステム(システムとして外販されています)を導入した各国で行われています。別記事で書きましたが、ウクライナも導入しています。現在、実績があり、効果が確認できている唯一のものと言えます。

また、このシステムそのものを輸出しなくとも複数のSNSなどサービスによって同様の効果を得ることも可能と考えられます(モザイク理論的な意味)。SNSプラットフォームは利用者の行動を誘導することで利益を得ているので理屈ではできそうです。

3.信頼方式

国民と政府の間の信頼を確立し、可視化されない問題はなく、海外から干渉する隙を最小限にし、あった場合もファクトチェックなど行わずとも信頼関係で乗り切れる基盤を築く方式です。一時期の台湾がこれに近い状態だったように感じます。「1」と「2」が対症療法であったのに対して、こちらは理想的な対策ですが、実現した国はなく、方法論もまだありません。

上記をご覧いただいてえわかるように、現実的な解としては「2」になります。

上に書いた以外に「1」と「3」には致命的な問題があります。現在、人類は気候変動、疫病、エネルギー不足、水不足、それらがもたらす移民の増加といった問題を抱えています。大国が協力しなければ解決の難しいものばかりです。しかし、コロナで実証されたように国際的な協力は難しいため、これらの問題は悪化し、市民の生活は苦しくなります。なにをしても環境や経済が悪化する時代がしばらく続きます。そのような状況下で「1」のようにより以上の負担を求めたり、「3」のように強い信頼関係を維持することは困難です。

●質問 なぜ国内と国外のデジタル影響工作を分けることに意味がないのですか?

意味はありますが、両方見ておく必要があります。意味はありますが、両方見ておく必要があります。国内向けの手法やシステムは海外干渉にも利用されます。たとえば統合管理方式は国内のノウハウを輸出するものですし、TikTokには先だってリリースされた国内向けアプリDouyinで培ったノウハウが生かされています。

大きく2つの理由があります。

1.国内向けと国外向けの手法はほとんど同じ

ですので、より事例の多い国内向けを研究することで国外向けもより深く理解できるようになります。

ボットなどの個々の手法もそうですし、大規模なシステムもそうです。たとえば、拙著『ウクライナ侵攻と情報戦』にも書きましたし、さきほどの質問の「2」にも書きましたが、国内向けの行動誘導、監視、賞罰システムは海外にも輸出されており、そこを通じて輸出先の国の状況を収集し、制御しようとしています。国内向けのシステムを海外に輸出することで相手国をコントロールできるようになります。

2.近年の国外向けのデジタル影響工作では、相手国にもともとある問題を相手国の内部のナノインフルエンサーや共感弱者を利用して増幅することが増えています。つまりもとは国内問題なのです。

したがって、国内の言論空間を制御できなければ問題はなくなりません。国外からの干渉は国内問題をねらってるのです。

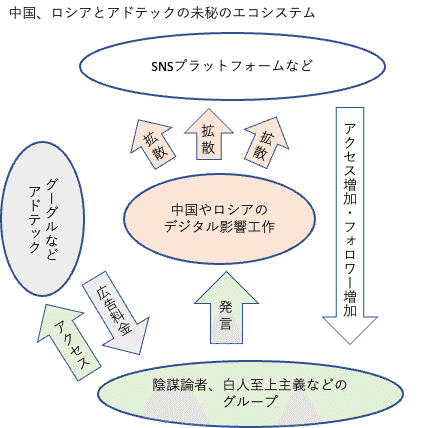

最近よく利用されるナノインフルエンサーと共感弱者の多くは自身の信条にしたがって行動し、それで報酬がもらえればなおいいという発想です。つまりもともと彼らは自分の信条に従った活動を相手国の国民としてしています。海外からの干渉はそれを手助けするだけです。方法はいくつかあります。

・情報を拡散する。コロナ禍で中露は反ワクチン(多くは陰謀論者や白人至上主義者といったグループだった)の発言を拡散していました。

・報酬を支払って特定のメッセージ(彼らの信条に合うもの)の拡散を依頼する。

前者については経済的見返りがないように見えますが、実際には発言が拡散することでアクセスが増加し、広告収入が増加します。また、フォロワーも増える効果もありました。

これらの活動は従来の方法では把握することが難しく、規制も難しいと言われています。また、そもそも前者の場合は規制できるのか疑問です。発信しているのは相手国の国内の国民なのですから、内容に法に触れるものがない限りはこれを取り締まることはできません。同様にそれに共感した海外の人間が拡散しても共謀したことを証明できなければ取り締まることができません。外交官やメディアが正体を明かしたアカウントで堂々と拡散した場合、これを止めることにはさまざまな問題があります。

好評発売中!

『ネット世論操作とデジタル影響工作:「見えざる手」を可視化する』(原書房)

『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)

『フェイクニュース 戦略的戦争兵器』(角川新書)

『犯罪「事前」捜査』(角川新書)<政府機関が利用する民間企業製のスパイウェアについて解説。

本noteではサポートを受け付けております。よろしくお願いいたします。