判断保留とエポケー

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回は判断保留、エポケーの英語版Wikipediaの翻訳をします。

翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。

判断保留

判断保留とは、認知的なプロセスであり、特に道徳的・倫理的な結論を出すことを保留する合理的な精神状態である。判断保留の反対は、早すぎる判断であり、通常は偏見と略される。偏見は、そのような判断に関連する情報を得る前に結論を出したり判断したりすることを含むが、判断保留は、判断を下す前にすべての事実を待つことを含む。

法律

判決保留は、民事法において、裁判所が民事判決を無効にする決定を示すために用いられる。連邦民事訴訟規則第60条は、「申立と正当な条件により、裁判所は、当事者またはその法定代理人に対し、確定判決、命令または訴訟手続から免除することができる」と規定している。この規則は極めて単純明快であり、法廷での適用もほぼこの通りである。『ニューヨーク・ロー・ジャーナル』誌のデビッド・ブライブンは、家族犯罪(民事事件の一種)、特に逮捕の理由ではなく、行動修正として家族の審判が下されるようなケースでは、執行猶予付き判決を代替処分とすべきだと論じている。

より一般的な法律学では、理想的な陪審員は法廷で裁かれる人の無罪を推定することが期待されている。そして有罪判決の場合、執行猶予付き判決は裁判所が選択できる可能性のある判決のひとつである。

科学

判断保留は、標準的な研究方法の基礎である。科学的方法の多くは、観察が行われ、試験され、査読を通じて検証されるまで、判断を保留することを奨励するように設計されている。1877年、チャールズ・サンダーズ・パース(1839-1914)は、一般的な探究を、真理の追求そのものではなく、驚きや意見の相違などから生まれる刺激的で抑制的な疑念から脱し、確実な信念に到達するための闘いとして特徴づけた。彼は、科学的探究をより広範なスペクトルの一部としてとらえ、一般的な探究と同様に、言葉や大げさな疑いではなく、実際の疑いによって駆り立てられるものとしてとらえた。科学的方法は、最終的に最も確実な信念に到達するように設計されているため、他の推論方法よりも優れていると彼は信じていた。人は真理そのものを求めるのではなく、刺激的で抑制的な疑念を鎮めるために真理を求めるのだという考えから出発したパースは、闘争を通じて、信念の完全性のために真理に服従し、与えられた目標に正しく到達する可能性のある実践の導きを真理として求め、科学的方法に身を委ねるようになる人々を示した。

チャールズ・パース

社会科学の進歩は、多くの形態が知られている認知バイアスの排除に依存することが多い。

哲学

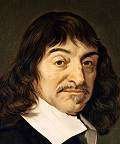

哲学の世界では、判断保留は一般的に実証主義や懐疑主義、特にエポケーと呼ばれるピュロン主義と関連しているが、これらの分野に限定されるものではない。例えば、17世紀の合理主義者ルネ・デカルトは、これを認識論の礎石とした。方法論的懐疑主義(現在ではデカルト的懐疑主義とも呼ばれる)と呼ばれるプロセスにおいて、彼は知識や信念の体系を構築する際に強固な基礎を得るためには、まずすべてを疑わなければならないと主張した。先入観や偏見を排除することによってのみ、何が真実かを知ることができるのだ。

ルネ・デカルト

デカルトの方法論は双曲線的な疑念(※方法的懐疑)と呼ばれる。これは疑念の極端な形態であるためそう呼ばれ、少しでも疑わしいものはさらなる精査の光に投げかける。双曲線的な疑念とは、一般的に4つの点で提起される。

真実であるとわかっている情報だけを受け入れる。

既知の真実を取り上げ、それを基本的な構成要素に分解する。

最も単純な問題を最初に解く。

残りの問題を取り上げ、それらの完全なリストを作る。

デカルトが1641年に発表した『第一哲学の省察』で目指したのは、あらゆる信念を体系的に疑い、間違いなく真実であるものだけを一から再構築することであり、それは科学にとって疑いようのない基礎となるものだった。その一例として、巻頭の一節を見てみよう。

そのときから私は、自分が採用したすべての意見を生涯のうちに一度は捨て去り、土台から作り直す作業を新たに始める必要性を確信していた...」。

デカルトはこの作品を通して、よほど注意深くなければ、どんな知識の背後にある推論にも疑いを抱く根拠があることを示した。デカルトは、その原因のほとんどが感覚的知識の信頼できない性質にあるとし、夢と悪魔の例でそれを論証している。

⬛夢の議論

デカルトは、非常に現実的な夢の可能性のために、人間は自分が目覚めているとしか信じることができないという仮説を立てた。「現象学的還元」という体系的な手続きによって、外界の存在に対する一般的あるいは素朴な哲学的信念に関する判断を保留し、その結果、本来意識に与えられているとおりの現象を調べることができると考えられている。しかし、『省察』の終わりには、振り返ってみれば、夢と現実は確かに区別できる、と結論づけている。

しかし、物事がどこから来て、いつ、どこで、私のもとに来るのかがはっきりわかり、それらに対する私の知覚を私の全生涯と切れ目なく結びつけることができるとき、私はこれらの物事に遭遇するとき、私は眠っているのではなく、目覚めているのだと確信することができる。

夢はまた、私たちがシミュレーションの中で生きているのではないかという推測の出発点でもある。この見解の支持者は、ある種のシミュレーションされた現実が毎晩起こっていると主張することがある。基本的な主張は、眠っている心は現実と幻想を区別するための信頼できないメカニズムであるというシミュレーション仮説の反対者たちである。

⬛邪悪な悪魔

「邪悪な悪魔」(「悪意ある悪魔」または「邪悪な天才」とも呼ばれる)の考えは、『省察』で採用されている体系的な疑念のいくつかの手法の一つである。デカルトは、邪悪な悪魔と呼ばれるものが私たちの経験を支配している可能性があると推論した。悪魔は全能であるとするデカルトの学者もいるが、悪魔が全能であるという非難はデカルトの仮説に反する。

エポケー

ヘレニズム哲学では、エポケー(ἐποχή epokhē、「停止」)は判断保留であるが、「同意の保留」でもある。

ピュロン主義

古代懐疑主義の創始者とされるピュロンにちなんで名づけられた懐疑哲学、ピュロン主義において、エポケーは重要な役割を果たしている。ピュロン主義者は、「エポケー」という概念を発展させ、「アタラクシア(心配や不安からの解放)」の状態を引き起こすために、自明でない事柄に関するすべての判断が停止している状態を表現した。ピュロン主義の哲学者セクストゥス・エンピリクスはこのように定義している。「エポケーとは、何事も否定も肯定もしない知性の状態である」。この概念はアカデミア懐疑主義でも同様に用いられているが、アタラクシアという目的はない。

ピュロン主義哲学者セクストゥス・エンピリクス

ピュロン主義は、「アイネシデムスの十様式」、「アグリッパの五様式」、「ピュロン主義の格言」を用いて、エポケー達成のための技法を実践者に提供する。ピュロン主義は、ピュロン主義の哲学者であるセクストゥス・エンピリクスの著作によって今日ほとんど知られているが、その現存する著作は、古代の哲学的およびその他の知的な問題の広範囲にわたって、エポケーを誘発するためのピュロン主義の論証の百科事典のようである。セクストゥス・エンピリクスは、アイネシデムスの十様式の論法を詳しく説明し、思弁的知識のあらゆる領域で対義語的証明を論証することができた。

※アイネシデムスの十様式

① 動物によって印象が異なる、

②同じような違いが個々の人間にも見られる、

③ 同じ人間であっても、感覚データは自己矛盾を起こす、

④感覚データは物理的な変化によって時々刻々と変化する。

⑤感覚データは局所的な関係によって変化する、

⑥ ⑦ 物体は、空気、湿気などを媒介として間接的にしか知ることができず、色、温度、大きさ、動きにおいて絶え間なく変化する状態にある、

⑧すべての知覚は相対的であり、互いに影響しあう、

⑨私たちの印象は、繰り返しと習慣によって、あまり深くなくなる。

⑩すべての人は、さまざまな法律や社会的条件のもとで、さまざまな信念をもって育つ。

※アグリッパの五様式

①異論 - 哲学者や一般的な人々の意見の違いによって示される不確実性。

②無限に続く進歩 - すべての証明は、証明の必要な事柄そのものにかかっている。

③関係 - すべての物事は、その関係が変化するにつれて、あるいは異なる視点から見るにつれて変化する。

④仮定 - 主張された真理は、裏付けのない仮定に基づいている。

⑤循環性 - 主張される真理は、証明の循環性を伴う。

ストア派

ストア派では、この概念はファンタジア(印象)への同意を差し控えることを表すのに使われる。例えば、エピクテトスはこの言葉をこう使っている。 「もし哲学者たちが言うことが真実であるとすれば、合意においては物事がそうであるという感覚であるように、そして否定においては、ゼウスによって、そうではないという感覚であり、エポケーにおいては、不確かであるという感覚であり、すべての人の行動は、一つの源、すなわち感覚から始まる。ある物事に対する衝動もまた、それがふさわしいという感覚によって生じ、ある物事を得ようとする意志もまた、それが自分にとって都合がよいという感覚によって生じるのであり、判断することは不可能である。」

遺産

この用語は1906年にエトムント・フッサールによって現象学の中で一般化された。フッサールは『イデア論Ⅰ』の中で、「括弧付け」あるいは「現象学的エポケー」あるいは「現象学的還元」の概念を詳しく述べている。「現象学的還元」の体系的な手続きを通じて、外界の存在に対する一般的あるいは素朴な哲学的信念に関する判断を保留し、その結果、現象が本来意識に与えられている通りに考察することができると考えられている。フッサールはエポケーについて、「普遍的エポケー」と「局所的エポケー」の2つに分類したが、前者は後者よりも強い効果を持つ。普遍的エポケーでは、存在に関するすべての仮定を捨て去る必要があり、局所的エポケーでは、特定の仮定(多くの場合、焦点が当てられているもの)だけを捨て去る必要がある。そのひとつが、馬を見るという行為である。局所的エポケーを使うことで、見る者はその特定の馬に関するすべての予備知識を中断、あるいは脇に置いて、客観的な見方を示すことになる。普遍的エポケーを適用すれば、見る者はすべての馬、あるいはすべての哺乳類に関する知識を一時停止することになる。これは本質的に、対象をできるだけ客観的に見るための白紙の状態を作り出す。フッサールはまた、エポケーを使用するプロセスそのものが、対象物の完全な記述には決してつながらないと指摘した。変化の対象となるのは、変化し続ける意識を通しての主体と客体の関係である。フッサールは「志向性」という言葉を、意味の新たなレベルが自らを提示する際に用いている。フッサールは、客体を主体から分離する前範疇的方法として機能し、主体を客体に結びつけることができる様式が無限に存在する以上、このプロセスを正しく適用すれば終わりはないと考えた。

エトムント・フッサール

新しい哲学的アプローチとして現象学を提唱した

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。https://twitter.com/Fant_Mch

筆者の大まかな思想信条は以下のリンクにまとめています。https://note.com/ia_wake/menu/117366

今回はここまでになります。またのご訪問をお待ちしております。

それでは良い一日をお過ごしください。

今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。