古典に愛を込めて。

「素敵な眉のひそめ方、知ってるのね」

自分が恋ではなく恋愛をする歳になって、この表現の筆力に圧倒された記憶がある。

素敵な眉のひそめ方、というものがどのような表情を表しているかは今もわからない。

しかしわからないからこそ、惹かれ続ける表現なのだと思うし、今後も見つかることのない答えを探し続けていくのだと思う。

最近、一文、一節の単位で含蓄に富む表現が自分は好きなのだとつくづく思わされる。

和歌や詩が好きなのも同じ理由で、限られた枠組みの中で言葉を選びながら表現するその文学性に心酔しているのだろう。

心情や情景の特別性でなく、それをどう言葉に遺すか、そこに「表現者」としての作家の技量が表れるように思えてならない。

さて、話が脱線してしまったが、ここでは好きなコンテンツについて書いていきたい。

何か無性に書きたい気分なのと、本というコンテンツへの自分の想いを再確認する意味も込めて。

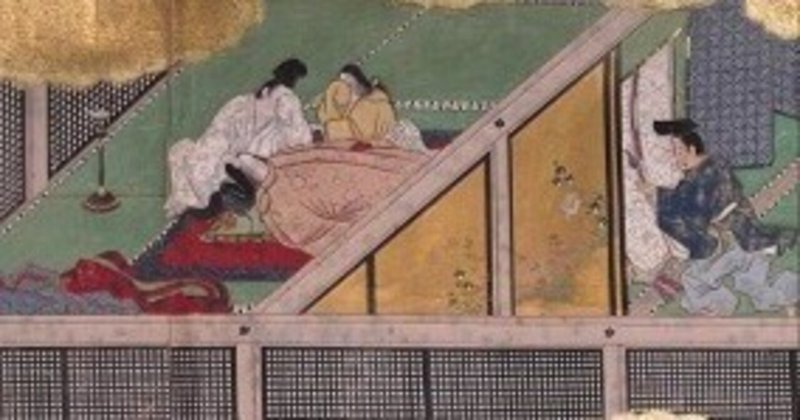

まずはESでも散々書いた平安文学関連でいこうか。(興味ある人少なそ〜)

『愛する源氏物語』/俵万智(文春文庫)

自分のルーツにして出版を目指すきっかけになった一冊といっても過言ではない。

「大好きなものを、自分にしかできない方法で世に広める」、それを体現している点で永遠の憧れかもしれない。

ジャンルとしてはエッセイ。

高校で教鞭をとっていたこともある著者が『源氏物語』の和歌を現代流の「短歌」に詠みかえる試みを行っている。

「サラダ記念日」に代表されるように一流の歌人である著者が『源氏物語』の魅力を現代人向けに解説する本書。

実例を見た方が早いので、本文を引用する。

身はかくて

さすらへぬとも

君があたり

去らぬ鏡の

かけは離れじ

光君が都を追放になり、須磨に発つ際に詠んだこの歌が、俵万智の手では次のように訳される。

このからだ

どこまでさすらう

定めでも

あなたの鏡に

残す面影

いいよね。ものすごく。

三十一文字の形式を守っているからこその情緒というか。

和歌は今でこそ文学であるけれど、当時の人にとっては相手に想いを伝えるための日用品の一部であったわけで。

それをつらつらと現代語訳したところで、意味は伝われど追体験にはできない。

その点で俵万智の「詠みかえる」という解釈は、追体験できる余地を残しながら意味も汲み取れる手法であると思う。

たったの三十一文字に重みがあった世界。

特に結婚が全てであった女君にとっては、その三十一文字が人生を左右することも。

だからこそ、そこに込められた想いを汲み取ってあげたいと思う。(まあ源氏は創作なのだけど)

その手助けをしてくれるのが本書の魅力かな。

余談になるけど、『MOE』の4月号で小島ゆかり氏が同じ試みをしていた。

編集部の企画力に驚かされたし、だからこそ白泉社に行きたかったよ…

『ナイン・ストーリーズ・オブ・ゲンジ』/松浦里英子他(新潮社)

9人の作家が1つずつ源氏の巻を解釈したアンソロジー。

現代語訳っていうよりはパロディに近いかな。金原ひとみの「葵」とか特に。

これ2008年発刊ってことは、源氏の千周年のタイミングで出版されたんだね。

和歌の情緒が云々とか上には書いたけど、平安文学というコンテンツそのものに興味を持ってもらえるなら、どんな書き方をしても良いと思うのが自分の考え。

その点で本書はその趣旨に限りなく一致しているなと。

特に好きなのが江國香織が書いた「夕顔」。

まあこれは夕顔という人物が大好きだからというのもある。

江國香織は気にも止めないような日常の一コマを饒舌に語るのが上手いよね。

そのせいで寂れた家で夕顔と出会う場面から引き込まれる。

内容としては「夕顔」巻と変わらないので、目新しいことなどない。

しかし江國香織流の人物の描き方が新鮮で、読んでいて楽しい。

夕顔といえばどこか厭世的な雰囲気を醸し出す女君であるが、彼女が描く夕顔はいじらしさを感じる姫君で。

これは光君も惚れるわ、と納得させられる人物像がここにはある。

このことを表す本文を一つ引用しようか。

光を見たと思ったけど

あれはたぶん

黄昏どきの

見まちがい

和歌の解釈であるが、訳す前の歌は

光ありと 見し夕顔の うは露は たそかれときの そら目なりけり

であり、これをこんなにもかわいく、いじらしく表現してしまうのかと驚かされる。

現代作家の手によって、千年前の人物の姿が彩られる。

それを味わえるのが本書の魅力ではないだろうか。

『東方奇譚』より「源氏の君の最後の恋」/マルグリット・ユルスナール(白水Uブックス)

平安文学がテーマなのに外国人作家?!と思うかもしれない。

本書は1938年に発表された作品であるが、その時代にフランス人作家が源氏から着想を得て1つの短編を残したという事実もまた驚かされるポイントだろう。

戦前、そんな時代に源氏がヨーロッパの地まで渡り、作品に昇華しなければならないほど、ある作家の心を動かしたという事実に感動を覚えざるをえない。

さて、作品の魅力を語る前に『源氏物語』の存在しない巻について触れておきたい。

源氏は大きく分けて三部構成とされ、光君の栄華を描く一部(1桐壺〜33藤裏葉)、光君の転落を描く二部(34若菜〜40幻)、光君の死後息子の薫を主人公とする三部(42匂宮〜54夢浮橋)に分けられる。

ここでテーマとなるのは40幻と42匂宮の間となる41巻「雲隠」であり、これが存在しない、巻名のみ残っている巻である。

そしてこの「雲隠」巻で何が描かれていたのかというと、光君の死が記されていたとされる。

二部最後の幻巻では光君の死は描かれず、三部になった世界では光君は存在しない。

物語の作者である紫式部は意図的に巻名のみを残したのか、それとも本文が実在していて、それが何らかの形で消失したのか。

真相は知る余地がないが、この現存しない巻について様々な空想を展開するのも楽しい。(ちなみに本文はなかったというのが通説ではある)

さて、話を戻すがこの短編で描かれるのは、ユルスナールなりの「雲隠」であり、要するに全くのフィクションである。

短編の主人公となるのは花散里。

長年連れ添いながらも光君にとっての「1番」を求めることはなかった、そんな花散里という姫君にフォーカスを当ててくれることが読者としては嬉しい。

死の際に立った光君と、最後までその傍らにいると決めた花散里。

タイトル通り「最後の恋」を迎えた光君は何を思う。

そして最後まで光君を思い続けた花散里の想いに胸を締め付けられる。

作中に大好きな花散里のセリフがあるがここでは割愛。ネタバレはしたくないからね。

つらつらと書いてみたけどこんなものかな。

テーマとしては平安文学っていうより、平安文学を一層楽しむための一冊といった感じ。

このnoteを最後まで読んでくれた人が手に取って、感想を寄せてくれたらなにより。

こんな駄文を最後まで見てくださり、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?