四天宝寺の部長・白石蔵ノ介という「完璧になりきれない秀才」の憂鬱

ここまで越前・不二・幸村・手塚という「テニスの王子様」の中でもファン人気が高い上位陣を扱ってきたが、次を誰にしようか考えてみる。

跡部様か?真田か?切原か?遠山か?橘か?色々候補は挙がったが、個人的に次を思い浮かべてピンと来たのは四天宝寺テニス部部長の白石蔵ノ介だ。

彼は作者の許斐剛先生曰く「テニプリ1男前な奴を作ってやろう」という意気込みで作られただけあって、確かにテニプリの中でもトップクラスのイケメンではある。

まあこれだけ美形や天才が揃っている「テニプリ」の中でぶっちゃけ白石以上のイケメンは他にいるのだが(特に手塚・不二・跡部様・幸村は別格)、白石もまあ一応は入るだろう。

そんな彼は自他共に認める「基本に忠実であるが故の完璧(パーフェクト)テニス=聖書(バイブル)テニス」を誇りに出しているが、私に言わせれば白石は「完璧になりきれない秀才」である。

表の美青年ぶりや「んんー!絶頂(エクスタシー)!」という派手な口癖からついつい表面的な彼の色気に惑わされがちだが、彼のテニスははっきり言って全く面白みがない。

相手が打ってきた打球に対して「こうして返せばええんやろ」とやってのけているだけであり、また自分より格下と思い込んでいる相手を小馬鹿にするような態度も鼻につく。

だがそれは全て彼自身の表面化しない複雑な心境というかコンプレックス・憂鬱からこのような形になっているのではないかと思い、今回は白石の「完璧になりきれない」部分を見ていこう。

「基本に忠実であるが故の完璧テニス」とは「突出した才能がない」ことの裏返し

白石という男は「基本に忠実であるが故の完璧テニス」をモットーとしており、それが自他共に認める強みであるが、これは「突出した才能がない」ことの裏返しでもある、少なくとも彼の場合は。

前回の手塚の記事でも書いたが、本当の意味で「基本に忠実であるが故の完璧テニス=聖書テニス」をやっているのは他ならぬ青学の部長・手塚国光であり、彼のテニスは必要最小限のものだけで構成されている。

まずは球の回転を操り自分の元に帰ってくる手塚ゾーンとその逆の手塚ファントム、圧倒的な攻撃力を持つ百錬自得の極み、そして伝家の宝刀零式ドロップに零式サーブと必要に応じた最小限のものしか揃っていない。

しかも必要とあらばVS幸村戦がそうであるようにゾーンとファントムの相反する回転を融合させた究極形(アルティメット)まで生み出しており、手塚の意思があれば無限にプレイスタイルを進化させられる。

これに対して白石はどうかというと、確かにパワー・テクニック・スタミナ・スピード等々全てにおいて80〜90点を維持していて隙がないが、その反面手塚が持っているような洗練された独自の技はほとんど持っていない。

無我の境地のような路線に入れるわけでもないし不二のように無数のカウンターを持っていてその場で編み出すようなセンスと才能もあるわけではない、要するに山吹の南部長や乾のデータテニスの上位互換である。

また、これが天才・手塚との大きな違いになっているのだが、手塚は「独覚者」であるが故に自分が編み出した技を他人に伝授したり利他的な説教をしたりしないが、白石はその逆で積極的に部員に基本を教えていた。

「聖書」という名前は決して白石のプレイスタイルの個性であるというだけではなく、「利他的な説法を行う教祖」のような存在でもあることを意味し、実際に彼が部長に就任して最初のうちは仲間達に基礎を教えている。

彼の必殺技は今の所円卓ショットと「聖書テニス」を更に高次元に高めた「星の聖書」くらいだが、能力バトルでとんでもない個性を発揮する「テニプリ」においてそこまで特筆するほどの才能というわけでもない。

だからかはわからないが、白石は四天宝寺中学のトップでありながら同時に異色の存在であり、パワーの石田銀、スピードの謙也、知略の小春にモノマネの一氏、そして「天才」と称される千歳・財前・遠山。

白石以外はそれぞれが何かしらの能力に秀でた「天才」であるのに対して、白石のプレイスタイルは持って生まれたビジュアルとスタイル以外は全て後天的な努力で身につけてきた「秀才」である。

こんな人物の場合、普通は山吹の南のように存在が空気となってもおかしくないのだが、白石は決して出しゃばり過ぎず引っ込み過ぎずの絶妙な塩梅で自分のポジションと個性を確立していた。

それが可能となっているのは「勝ったモン勝ちや!」という四天宝寺のスローガンをモットーとした「勝ちへの執着」が部内の中でもトップクラスに強いからである。

不二との試合の中で「どんなにいい試合をしようが3勝せなチーム敗退や」と独白していたように、彼は自分のための勝利ではなくチーム全体のための勝利を見据えた試合をしていた。

部長だからチームのために戦うのは当然ではあるが、白石の「チームのために」は手塚の自分本位の理念とも、そして幸村の立海三連覇のためのマキャベリズムとも違う。

「自分に突出した才能がない」という弱さを表面の鎧で覆い隠し、「自己犠牲」という形を意識して選び取ったのがこの白石蔵ノ介という男ではないだろうか。

埋められない「才能」の壁を突きつけられた全国大会準決勝S3・白石VS不二戦

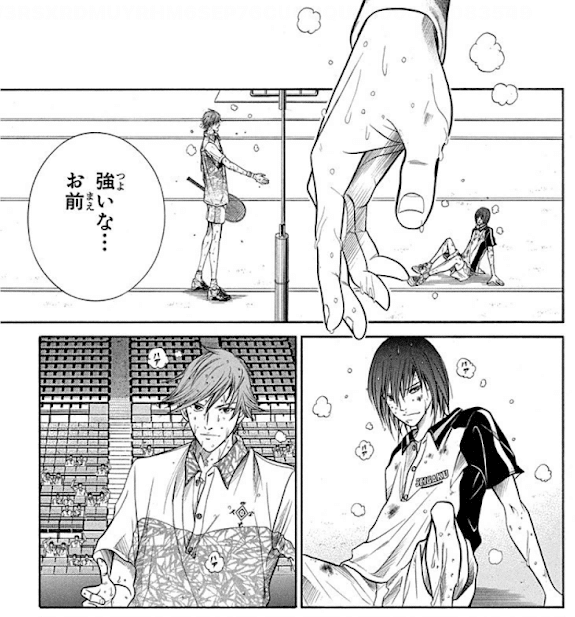

そんな白石の人となりが窺えるのは全国大会準決勝S3・白石VS不二戦であり、ここでは彼のプレイスタイルから人間性まであらゆるものが出た試合となった。

不二と白石、根っこの部分で正反対でありながらどこか相通ずる所のある2人の対戦だったが、この試合は何がテーマだったかというと「勝ちへの執着」と「才能の壁」である。

前者については不二と白石の最も大きな違いであり、不二は青学の中で一番勝ちへの執着や覇気が薄く、それを本人も自覚済みでどうすればいいか人知れず苦悩していた。

なまじ才能があり過ぎるが故に本気を出さなくてもそれなりにスリルを楽しめば自然と勝ててしまうというのが不二の中にあったわけであり、だから勝ち負けへのこだわりはない。

一方で白石は上記したように勝ちへの執着が凄く強い男であり、「どんなにいい試合をしようが3勝せなチーム敗退や」と言っていたように勝利に対してハングリーかつシビアな人間だ。

また2人のプレイスタイルにもそれは現れていて、どんな対戦相手が来ても返せるように準備万端の状態で試合に臨む白石と、割とその場の空気や雰囲気に合わせて出たとこ勝負をする不二では全然違う。

乾は不二のことを「俺でさえデータを取らせてもらえない」と言っていたほどだから予測は不可能であり、また相手に合わせて強さが変化するというムラっ気の強さもまたある。

だから前半だけを見れば白石の圧倒的優勢なのだが、これは決して白石が上だからではなく不二が本気をなかなか出さないからであり、後半になるとガラッと変わった。

後半、今までにないくらいの気迫を出して不二が本気のスイッチを入れてギアを上げた途端に形成は逆転し、不二はトリプルカウンターを進化させて白石の聖書テニスをあっさり上回る。

更に打ち合いの中で「百腕巨人の門番」という相手の打球を中に入れないという逆手塚ゾーンみたいな真似を易々とやってのける不二に白石は狼狽してしまう。

遠山が「白石ビビってるやん」と芯を食うようなことをサラッと言っていたが、表面上は努めて冷静に振る舞っていたものの、白石が内心不二の底知れぬ才能に恐怖していたのは事実だ。

「奴の回転を打ち消す回転をかけるんや」というのも手塚や越前、真田、幸村クラスだったら対策を簡単に考えられるであろうが(実際越前はそれをやってのけた)、白石は逆転されかかった段階でやっと編み出す。

結果的に白石は不二に勝ったものの、その試合内容や勝ち筋は想定していたものと全く違い、下手すれば白石は逆転された挙句に負けていた可能性だってあるという蟠りが残った。

試合後不二は勝てなくて落ち込んでいたが、それ以上に私は白石が悔しそうに歯軋りしているあの痛々しい表情が印象的であり、あそこに白石の人間性の全てが詰まっている。

どれだけ努力して完璧に準備しても天才は軽々とそれを超えてきて、しかも観客の評価も自分のような秀才ではなく天才に注目するという理不尽さに白石は打ちのめされたのだろう。

そんな白石の表情を察して「勝ったモン勝ちや、せやろ?」とフォローを入れた謙也の一言でようやく安心はしたものの、白石の奥底に燻っている天才への羨望と嫉妬が目立った試合である。

勝ちへの執着は強くプレイの無駄は少ないが、観察眼は意外とない

表面上のイケメンぶりとプレイスタイルの無駄の無さに反して、人間的には意外と不完全で決して人格者とはいえないのもまた白石蔵ノ介という男の特徴である。

特に観察眼のなさに関してはテニプリ屈指であり、思えば四天宝寺が青学に1勝3敗で負けてしまったのもよくよく考えてみれば白石の采配のミスではないだろうか。

それを裏付けるように不二との対戦の中で白石は自分が不二を舐めきっていたことを後悔することになるわけだが、他はいざ知らず肝心要の部長がこれだから救いようがない。

「テニスの王子様」では手塚の「油断せずに行こう」という言葉があるように「自分と相手の力量を正確に測れるか?」というのが試されている。

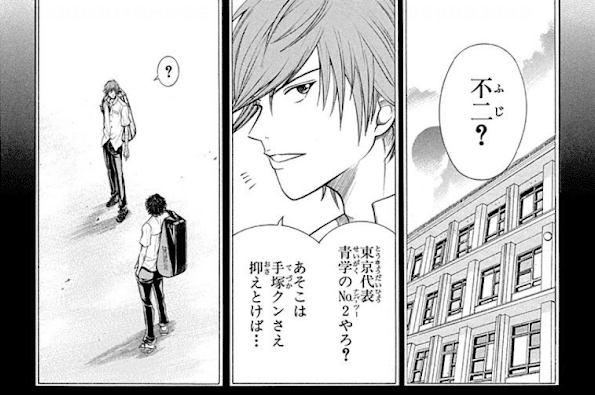

白石は青学と対戦する前に青学は手塚さえ押さえておけば何とかなるという勘違いをしていたことが過去の回想で明かされていたが、同時に白石が手塚クラスへの仲間入りを果たせないのはここに理由があった。

いや、白石だけではなく「テニスの王子様」という作品で相手を舐めてかかった連中は往々にしてそのしっぺ返しを食らってしまい負けるという結末になるのだが、代表例は都大会の時の宍戸や観月がそうである。

例えば宍戸は不動峰の橘が千歳と並ぶ九州二翼の片割れであることを知らずに適当に舐めプをかましていたら本気を出されてあっさり逆転されてしまい、一度はレギュラーから外されるという痛い目に遭った。

また不二に負けた観月も最初に取った間違いのデータを鵜呑みにして5ゲームを取り、不二が敢えて観月に5ゲーム取らせてあげていることに気づかず調子に乗ってしまい手痛いしっぺ返しを食らうこととなる。

他にも例は沢山あるが「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉にあるように、白石は物凄くかっこいい顔をして実際にやっていたのは三下のザコキャラムーブであった。

不二を「所詮関東レベル」と舐めきった挙句に逆転を許してしまい負けかけて歯軋りする、その原因の1つは才能の差ではなく「相手の力量を見抜く眼力」がないことにある。

この辺り青学の手塚は常に中庸だから決して余計な解釈をせずに素直に相手の繰り出した打球に対して最適な戦法を繰り出すだけだし、跡部様も口で相手を挑発しつつも相手の力量を見抜く眼力は優れていた。

幸村も越前を見下した挙句に逆転されて負けたものの、その反省を教訓にして自身の成長につなげており、この辺りが同じ部長クラスでも白石が手塚・跡部様・幸村に圧倒的に劣っているところである。

だから不二に個人で勝ちはしても、白石が心の底から望んでいた「四天宝寺の全国優勝」が果たされなかったのは青学というチームに対して慢心と思い込みが働いてしまったことにあるだろう。

手塚さえ押さえておけばどうということはないチームという評価が大間違いであることは読者はもちろん青学と対戦したライバル校の共通認識であるが、四天宝寺は実際に戦うまでわからなかった。

というかそもそも幸村抜きの立海に手塚抜きで勝ち、しかもパワーアップした氷帝に2度も勝っている時点で青学は手塚のワンマンチームなどでは決してない。

もちろん白石も他の部員たちの力量を信頼しているからこそこのセリフが出たのだろうが、根本的な自己評価が適切にできていない時点で負けるのは火を見るよりも明らかだ。

「んんー!絶頂(エクスタシー)!」という口癖が意味するもの

ここまでだいぶ否定的に白石のことを論ってきたが、「んんー!絶頂(エクスタシー)!」という口癖が意味するのはこの流れで見ていくと結局のところ「空元気」のようなものではないだろうか。

再三強調したように白石は恵まれたテニスの才能もセンスもなければ、相手の力量を正しく測る眼力もないわけだが、だからこそ「絶頂」という言葉を使うのであろう。

プロフィールを見ていると気になるのは好きな音楽が「トランス系」というのというところだが、この「トランス系」とはいわゆるダンスミュージックの1ジャンルである。

私は全く好みではないのだが、この音楽を好んで聴く人は「創造的」「外向的」「穏やかではない」という特徴があり、白石を聞いていると確かに納得だ。

白石は教科書テニスをさらに高めた聖書テニスを作り上げ、また他者との交流に対してもオープンでありながら、内面には勝ちへの執着や天才への羨望と嫉妬などを秘めている。

つまり本質的には今風にいう「明るい陰キャ」というやつであり、根っこはビビリで引っ込み思案であり、真面目な努力家なのも天才に対するコンプレックスから来ているのだろう。

だからこそトランスの音楽を聴いて浮き沈みが激しい自分の感情を高めて、自分をある種の麻薬にかかったかのように高めて「絶頂(エクスタシー)」という言葉で表現しているのではないだろうか。

自信がない臆病な性格だからこそ、その弱さを他人に悟られまいとして必死に考えた結果、表には見せない痛み・辛さ・苦しさを全てポジティブなものとして変換しているといえる。

この辺りは千歳や謙也、更には金太郎辺りと対照的であり、千歳は普段の性格こそ大人びているが内面は無我の境地の探求者であり無邪気な子供故に白石のような屈託がない。

また謙也も部内ではいじられポジションであり財前からも舐めた口を叩かれているが、それは医者の子という育ちの良さと周りへの思いやりから来るものであって内面はとても男前である。

そして遠山金太郎は本質的には越前リョーマと同じ恐れ知らずの無鉄砲な野生児であり、「やられたらやり返せ!」を身上として無邪気にテニスをしており、悲壮感が全くない。

そんなメンツの中心にいるのが実は臆病者の白石というのが実に面白く、この辺りのことを理解できるのはおそらく思いやりにあふれた謙也、そして自己肯定感が低い財前位ではないだろうか。

表面上は派手に見せているが、内面はとても怖がりで「男らしさ」とは最も遠く自分の弱さを聖書という名の鎧で覆い隠している男、それが私にとっての白石蔵ノ介だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?