1989年金星食の思い出

天文現象というのは、興味のない人にとってはどうでも良い話題てあるが、天文マニアにとっては、人生の一大イベントになるものである。私の中で特に印象深かったのは、1989年12月2日の金星食だった。

当時中学生だった私は、今思い出しても呆れるほど天文に夢中で、親に無理を言って買ってもらった口径10 cmの屈折式望遠鏡を使い倒して、夜な夜な惑星や星雲を眺めていた。天文に興味を持ったのは、小6の理科の授業で星の動きについて習ったのがきっかけだったが、あの当時、天文関連の話題が豊富だったのもある。1988年の秋には火星が大接近して話題になっていたし、89年2月には皆既月食もあった。また、89年10月には、惑星探査機ボイジャー2号が海王星に接近して、そのコバルトブルーの勇姿を人類に初めて伝えている。

そんな興奮の冷めやらぬタイミングで訪れたのが、同年12月2日の金星食である。これを絶対に見逃すわけには行かないし、絶対に写真に収めたい。この手の天文現象の観察で重要なのは、当たり前のことであるが、当日の予定をそれに合わせるだけでなく、当日のその時刻に空が晴れないといけないのである。薄曇りでもダメで、例え晴れても、目的の天体の手前にたまたま雲が掛かってもダメという、かなり運ゲー的な要素がある。なので、数日前から天気予報が気が気でなかった。

天気も何とか大丈夫そうだと見通しを得て、前日の夜に、庭に望遠鏡の三脚を立て、北極星を視野に入れて赤道儀の極軸の方向を入念に合わせて置いた。当日の朝、母親に、庭の三脚には絶対に触らないで!と伝えて、登校。放課後のテニス部の活動中に(なぜかこの日だけサボるという発想がなかった)金星が月の裏に隠れる時刻になったが、その様子は残念ながら雲に隠れて見えなかった。このまま雲が晴れないのではないかと不安がよぎったが、その後、月が雲から現れた。雲はすっかり移動し、当分の間大丈夫そうである。部活が終わり次第、自転車で猛ダッシュして帰宅。準備していた赤道儀に望遠鏡を慎重に乗せ、一眼レフカメラ(これは小遣いを貯めて自分で買った)を接眼部に接続した。視野に月を入れてピントを合わせ、赤道儀の追尾モーターのスイッチをON。これで準備完了。待つこと10分程、予定時刻になって、三日月の下から輝点が現れた!震える手でレリーズを持ち、シャッターを切ったのを覚えている。

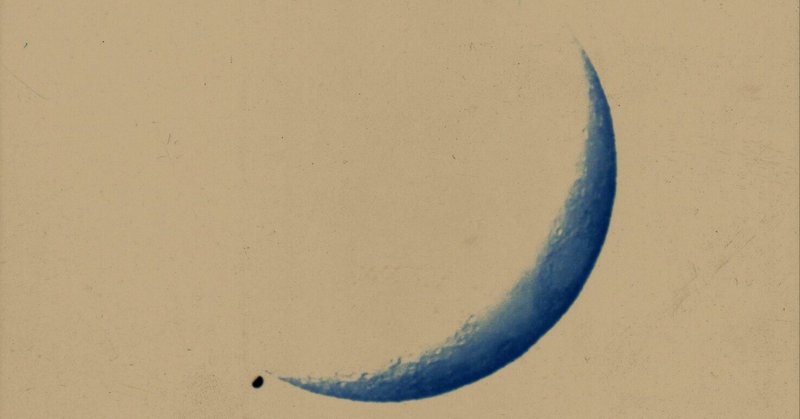

当時は写真フィルムの時代のため、写真の出来映えはその場では分からない。後日、写真屋でプリントした写真を確認し、ブレもピンボケもなく撮れたのが確認でき、大変満足したのだった。当時、イヤリングをしたお月様と形容された、金星が月の背後から出た直後の様子である(下写真)。

金星が月の背後から出た直後の様子。金星自体も欠けている。

当時中学生の自分にこのような写真が撮れたのは、購読していた天文雑誌に撮影条件等の詳細な情報が事前に掲載されていたからである。当時、「SKY WATCHER」という洒落た名前の月刊天文誌があり、毎月購入しては穴が空くほど読んでいた。雑誌の後ろの方に、読者が撮影した天体写真のコーナーがあり、それはそれは見事な写真が毎月多数掲載されていた。写真を見ながら思ったが、それらは、機材にお金を掛けたり、星がよく見える場所に機材を持って簡単に移動できたりする大人の世界であり、当時、何とも憧れたものである。

天体写真には、大きく分けて、

(A) 望遠鏡を使って特定の天体(月、惑星、星雲、星団、銀河等)を拡大撮影する

(B) 星空を遠目に見て風景写真として撮影する(いわゆる星景写真)

の2つのジャンルがある。(A)の方は基本的に機材で勝負が決まる世界で、口径の大きい望遠鏡の方が解像度が高い鮮明な写真が得られる。口径10 cmの屈折式望遠鏡(しかも、色収差の小さい蛍石レンズではなく、普通のガラス製)で太刀打ちできる世界ではない。

(B)の星景写真は、星を流して撮るのと止めて撮るのの2種類がある。流して撮るのが最も簡単で、単にカメラを三脚に固定して、好きな時間(数分~数10分)だけシャッターを解放させればよい(下写真)。

天の川も写っている。露光時間は忘れたが、15~20分くらいか。

天体写真として、こういう撮り方もありかと中学時代に模索して撮ったもの。月ならば露光時間は短くて済むので、流れずに撮れる。この写真で月刊「カメラマン」誌の月例フォトコンテストで銀賞を取れた。

星を止めて撮るには、赤道儀と追尾モーターが必要である。赤道儀にカメラをマウントし、好きな時間だけシャッターを解放させて撮影する。星の動きに合わせてカメラが動くため、星は点として写るが、地上の景色は流れて写る(下写真)。この方法がおもしろいのは、露光時間を稼ぐことで、目には見えない暗い星まで写し出すことができることである(これは昔のアナログ時代の話であって、最近では、星と地上の風景を別撮りして合成し、いずれも流れずに写すのが当たり前のようである)。

これは大学時代に撮影。肉眼ではぼんやりとしか見えない彗星の尾がはっきり写った。

星景写真は、天体の拡大写真よりは簡単であるが、撮影するには、街の光がなく夜空が暗い場所に夜に出かける必要があり、自分の車を持てるような身分にならないと、気軽に撮影に行くというのは難しい。そんな理由に加えて、興味の対象が天文というよりも宇宙そのものの物理にシフトしたため、天体写真の世界は深く入り込む前に飽きてしまった。

上述の「SKY WATCHER」誌は、現在後を継いでいる「星ナビ」誌と比べても、マニア向けの相当ハードコアな路線を行っていた気がする。新しく出たシュミットカセグレン式望遠鏡の性能比較やら、敢えて超低感度のフィルムを使って低ノイズの天体写真を撮る実験やら(天体写真は高感度フィルムを使うのが常識)、マニアックな特集記事が多かった。それに加えて、サイエンスライターの木幡赳士(こわたたけお)氏による難解な宇宙物理の特集記事も頻繁に掲載していたのである。インフレーション宇宙論に関する佐藤勝彦先生へのインタービュー記事とか、「宇宙の年齢は150億年」とか、「宇宙の温度はマイナス270℃」とかの記事も読んだ記憶がある。

時期を同じくして、NHKスペシャルで「銀河宇宙オデッセイ(1990年)」、「アインシュタイン・ロマン(1991年)」という良質の長編番組が放送され、宇宙物理への関心を決定的に深めることになった。数年後、大学で念願の物理学科に進学できたが、興味の対象はミクロな世界の実験的探索にシフトし、原子核物理で博士号を取り、全く異分野の企業に就職し現在に至る。

しかし、宇宙物理への強い関心は現在でも継続している。SKY WATCER誌に掲載されたインフレーション理論は、当時は壮大な仮説に留まっていたが、現在では天文観測衛星を使ったマイクロ波背景放射の詳細な観測結果で検証され、確立した理論となった。宇宙の年齢も当時のざっくり150億年から、有効数字4桁くらいの精度で138億年と確定した。宇宙と言えば、時空と物質というこの世界そのものだが、その世界そのものの起源について、単なる空想の産物ではなく、物理学的手法で探求できるというのは驚くべきことである。自分が人生を閉じるまでにどこまで解明されるのか、興味は尽きない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?