日琉語方言アクセント史

本noteでは、筆者が考える、日琉語諸方言のアクセントの成立過程を述べる。

高起下降型に起きた改新

平安時代の京都方言アクセントにおいて、3拍以下の1類(高起類)動詞連用形単独形は、HL、HHLのように次末拍に下げ核のある型であり、それに接続助詞テが付いた場合、HLH、HHLH型であったと推定されている(屋名池誠2004「平安時代京都方言のアクセント活用」参照)。2拍名詞2類、3拍名詞2類(小豆類)と同じ型であったことになるが、中輪式アクセントとは対応関係がずれている。高起類では中輪式の下げ核の位置は京阪式の下げ核より1拍後ろにずれた位置にあるのが基本的な対応関係であるから、1類動詞のテ形は、中輪式で-2型(例:負ケ]テ、並ベ]テ)が期待されるが、実際は-1型(負ケテ]、並ベテ])である(東京方言の負ケテ]ワ、負ケテ]モからテに核があるとみなす。諸方言の活用形アクセントについては山口幸洋2003『日本語東京アクセントの成立』参照)。このことから、動詞連用形は平安時代京都より古い段階では1拍後ろにずれた位置に下げ核があり、中輪式はその段階から分岐したとみなければならない。一方、内輪式の高知県宿毛市方言や京都府丹後方言(筆者の母方言)では負ケ]テ、並ベ]テが現われる。したがって甲種系(京阪式・讃岐式・垂井式など)や内輪式では、高起類動詞連用形が*HF>HL、*HHF>HHLという改新を経ていると考えられる。2(低起)類では平安時代、LF、LLFのように最終拍に下げ核があったと推定されており、改新前の形では1類と2類とで下げ核の位置が揃う。

同じような変化が、名詞ではより広範囲の方言で起きた。2拍名詞2類、3拍名詞2類は、日本の四方面に分散分布する外輪式や九州・琉球の方言では1類と統合しているが、関東から中四国にかけて連続分布する中輪式・内輪式・甲種系方言では区別される。そのため祖語では1類と2類とが極めて統合しやすい状況で、甲種系・内輪式・中輪式方言では両者が統合しにくくなるような改新が起きたとみなければならない。筆者はこの改新も*HF>HL、*HHF>HHLであったと考える。同じく最終拍にFが再建される1拍名詞2類、3拍名詞7b類(薬類)も、中央付近以外の方言でそれぞれ無下降型(1拍1類、3拍6類)へ合流しているからである。甲種系方言では3拍7b類でも*LHF>LHLが起きた。なお平安時代京都方言の高起類形容詞終止形がHHF>×HHLを起こしていないのは、シの音調上の独立性が高かったためと考えられる(平子達也2015「日本語アクセント史の再検討:文献資料と方言調査にもとづいて」第4章参照)。

本土祖語と中輪祖語

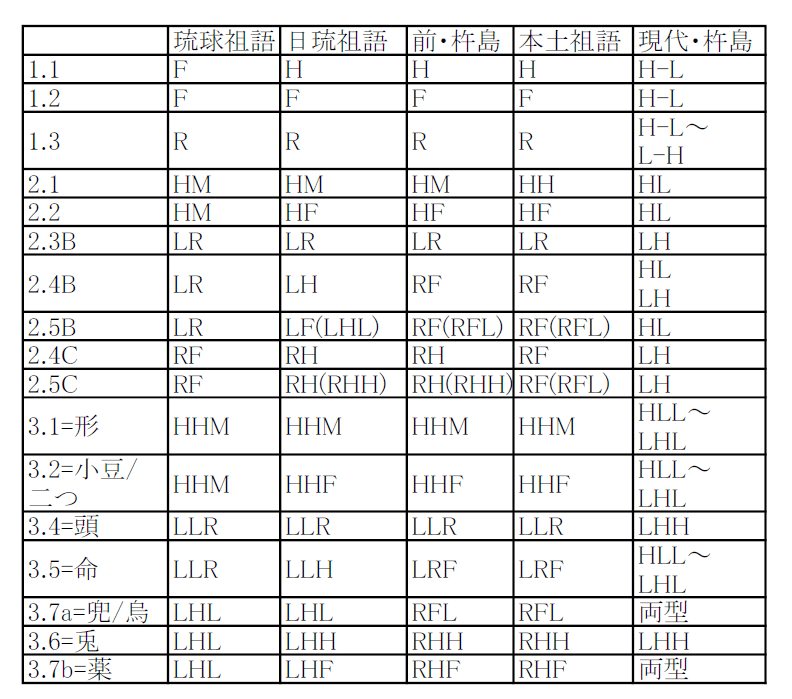

本土方言には、東京式アクセント方言が大きく四方面(東日本、奈良県南部、中国地方~九州北東部、四国西南部)に分布し、それぞれ極めて類似している。これらが平安時代京都あるいは室町時代京都方言に似た体系から山の後退と語頭隆起を起こして成立したとすれば、独立に同じ変化を複数回同じ順序で起こしたという、確率の低い現象を想定することになってしまう。祖語のアクセント体系は、平安時代京都方言よりももっと東京式に近い形であったはずだ。一方で、表面上京阪式に似た方言が、山梨県奈良田や島根県隠岐諸島にも分布する。そこで、下図のような本土祖語と中輪祖語を想定する(1拍助詞を付けた場合の音調を表示。◎は重音節)。なお本noteにおいて、「本土方言」とは2拍名詞4・5類でB系列とC系列が完全に合流する改新を経た福岡県・大分県以東の方言を指し、「本土祖語」はその本土諸方言の祖語である。中輪祖語は本土祖語から一段階進んだ段階で、中輪式・内輪式・甲種系諸方言の祖語である(中輪祖語に起きている改新を赤字で示した)。

本土祖語には高起下降式(H)、低起平進式(L)、低起上昇式(R)の3つの式音調があり、低起平進式では上げ核(」の直前の拍)の位置が対立し、高起下降式と低起上昇式では最終拍内の下降(↓)の有無が対立する。上げ核はその拍内で上昇し、次の拍内で下降する。前節で述べた2類の改新は、*HF>*HLが起きた結果最終拍に上げ核があると解され、上げ核の音声実現を可能にするためにさらに*FR-Fへ変化した、と修正する。この改新が起きた段階が中輪祖語である(「祖語」としているが単一の言語/方言ではなく、中央から波紋のようにこの改新が広がったのだろう)。

2類 イワ-ガ

— 偽レーフラー (@takaharahibiki) April 30, 2020

院政期 HL-H

現代東京 LH-L

実際にはワは一番低いが、段階観ではワが一番高いことになる。 pic.twitter.com/Iu1ZXJlyzb

祖語にあった拍内のピッチ変動に対し、Twitter上で@takaharahibikiさんが示唆しているように、話者が拍後半のピッチを認識してR拍をH拍、F拍をL拍に変えれば、ほぼ東京式となる(例:*FR-F>LH-L、*LR-F>LH-L、*RF-L>HL-L)。この段階で2拍名詞は式対立が消失し下げ核だけで区別されるようになるため、その体系整理が3拍以上の語にも及んで核の位置が同じ小豆類と頭類が合流したと考えられる。ただし、最終拍にFのある型は、助詞を付けた場合にはFが消え無下降型と区別がなかったと想定することで、東京式方言で無下降型と合流したことが説明できるだろう。東京式方言の句音調にLH…(東京方言等)、LL…(鳥取方言等)、HH…(兵庫県但馬方言等)の多様性があるのは、式対立が崩壊したときにどの式音調を選択したかによるものとすることが可能である。

一方、中輪祖語の拍前半のピッチを認識してR拍をL拍、F拍をH拍に変えれば、ほぼ平安時代京都アクセントとなる(例:*FR-F>HL-H、*LR-F>LL-H、*RF-L>LH-L。2.4類、2.5類や命類では語末拍のH化に引かれて助詞も高くなったか、あるいは助詞に独立したアクセントを与える改新が起きたと考えられる)。本土方言のアクセントの多様性は、祖語の拍後半のピッチを認識したグループ(東日本、奈良県南部、中国地方、北東九州、四国西南部=東京式)と、拍前半のピッチを認識したグループ(京阪式、奈良田、隠岐諸島)が居たことでもたらされたと説明できる。なお隠岐諸島では、京都で室町時代に起きたものと同じ変化(LL(-H)>HL、LLL(-H)>HHL、LLH>HLL。このうち前の二つは、低起類が、核の位置が同じ高起類の型へ合流する変化であると言える。)が起きた後に三型化したと考えられる。奈良田方言の上げ核の位置は中輪祖語のままで、上げ核の音調が*RF>LHのように変化している。

祖語にこのような拍内で上下動する音調を想定すると、北奥羽方言や出雲方言での分節音を条件とした型分裂が説明しやすい。2拍名詞4・5類に再建される*RF型は、HLにもLHにも変わりうる型であるが、これらの方言では各拍に非狭母音があるか、狭母音があるかを条件として、HL型とLH型へ分裂して変化している。

2拍名詞5類の問題

前節で示した仮説は、2拍名詞の4類と5類にアクセント型の対立がないことを前提としている。5類所属語には意味の偏りがあり、群化が起こっていると考えられる色、季節、動物を表す語を除くと、4類と5類の間に第2音節の分節音を条件とした相補分布の関係があると指摘されている(五十嵐陽介2016「アクセント型の対応に基づいて日琉祖語を再建するための語彙リスト「日琉語類別語彙」」)。筆者はこれを、祖語における第2音節の長さに応じた対立ととらえ、4類は軽音節、5類は重音節を第2音節に持っていたものと考えた。5類には、「雨」「影」「声」「黒」「白」と言った、Proto-Japonicの第2音節に二重母音が再建される語が多く含まれる。4類にも二重母音の再建される「稲」「舟」が含まれることは解決されなければならない問題であるが、五十嵐2016が指摘するように、4類のうち第2音節にeが含まれるのは、1語を除きその音節はネであるという制限がある。

上げ核には、ピッチが上昇する位置の1モーラ分後ろで下降するという特徴があった。甲種系方言では上昇位置の後退により、第2音節が1モーラである4類は無下降のLH調となる一方、第2音節が2モーラである5類は第2音節第1モーラ直後で下降する*a[ma]i/*a[me]ːのような音調となったため、これが下げ核の有無というアクセント型の対立へ遷移したと考える。一方で東京式方言では第2音節は両類ともにLであり、アクセント型の対立へ移行することなく5類の第2音節が短音化する。

3拍語にも同じように、5類に語末音節の短いものと長いものの対立があったと考えなければならない。鎌倉時代京都でLLF型であったとされる「哀れ」が語末音節の長いものに該当するとみられ、これはその後起きた語頭隆起によって京阪式方言では対立は失われたものの、讃岐式方言では区別されている(*LLH>HHM、*LLF>HLL)。また北奥羽方言でも5類の語が第3音節に非狭母音を持つ場合、「涙」「心」は3型(LLH)、「哀れ」は2型(LHL)であり、対立が残っているとみなすことが可能である。

日琉祖語のアクセント

琉球諸語の比較再建により、琉球祖語のA系列は、HM、HHMのような高起下降式音調が再建され、B系列は、R、LR、LLRのように、最終拍に拍内上昇のある型、C系列にはRF、LHLのように、次末拍から上昇し、おそらく最終拍にかけて下降する型であっただろう。その根拠としては、概略、(1)系列がA/BCのように統合している方言では多くの場合Aが下降する型、BCが上昇または平板な型であることから、本土と同じくAに下降式、BCに低起式が想定できること、(2)北琉球の多くの三型方言でB系列は最終拍が伸び上昇する型であること、(3)C系列は北琉球の三型方言ではB系列よりも早い位置で上昇する型であり、また南琉球を含めて下降を伴う型である方言が少なからずあり、北琉球では2拍名詞の場合のみ第1拍に長母音がある方言が多いこと、などが挙げられる(もっと詳しく各方言への変化過程を示すべきだが本noteでは割愛)。

3拍名詞の方言間対応をめぐり、琉球方言では本土方言の類がA=12/B=45/C=4567というような分裂と統合を起こしていると言われているが、本土方言の方言間対応を詳しく見れば、いわゆる4C類と5C類の語は本土方言内での対応が不規則であり、4類、5類として認定すべきでない語が殆どである(大門知樹2020「方言アクセントから再建される日琉祖語の3 拍名詞類別語彙」参照)。本土方言と琉球方言の対応を厳密に検討すれば、琉球方言での3拍名詞の類の統合の仕方は、12/45/67b(7a)である(7a類は非常に数が少ない)。おそらく、いわゆる4C類と5Cは、本土祖語と琉球祖語に繋がる言語が分岐した後に借用された語が大半であろう。また2拍名詞3C類は非常に数が少なく、これも例外扱いすべきである。3拍名詞の対応から、B系列とC系列の対立は、本土祖語の上昇位置の前後関係(あるいは低起平進式と低起上昇式の対立)に対応することが分かる。

琉球方言以外で唯一、2拍4・5類のB系列とC系列の区別が部分的に残っている佐賀県杵島郡方言を比較対象に加えて、日琉祖語の音調を推定した結果が下図である。「前・杵島」は、日琉祖語から現代杵島方言に至る中間段階であるとともに、実質的には日琉祖語から本土祖語に至る中間段階とも言える。杵島郡方言では、低起類のうち本土祖語で下降がある類の大半(2.4Bのうち語頭が無声音のもの、2.5B、3.5、3.7aの一部、3.7bの一部)が下降型となり高起類へ合流していることが特徴的である(五十嵐陽介・平子達也2014「佐賀県北方町周辺方言における3拍5類の対応がアクセントの歴史研究に与える示唆」および五十嵐陽介・平子達也2016「「肩・種・汗・雨」と「息・舟・桶・鍋」がアクセント型で区別される日本語本土方言―佐賀県杵島方言と琉球語の比較」参照)。このことから、前・杵島方言では本土祖語と同じく、2.4B・2.5Bの音調の山が半拍前にずれる改新があったと推定される。この山の前進により、本土祖語では上げ核の位置が2.4C・2.5C類と同じとみなされたため、2.4Bと2.4C、2.5Bと2.5Cが合流したと考えられる。

一方、琉球祖語のB系列には下降がないので、日琉祖語の2.4B、3.5類にも非下降型を再建した。これらは次末拍に上げ核のある型で、第2音節の長い2.5B類は第2音節第1モーラ直後で下降したとみる。他の類でも「日琉祖語」の最終音節に長さの対立があった(例:*ku[[sa「草」対*tuko[i「月」)としてもそれが娘言語においてアクセント型の対立に移行することはなかったとみることも可能だし、一方で「日琉祖語」時点ですでに二重母音の融合が完了し、4類・5類の区別がアクセント型の対立に移行し、他の類では音節の長さの対立が失われていた(5類だけが下降調を実現するために第2音節が長く発音されていた)とみることも可能である(上代日本語i::琉球祖語*eに日琉祖語*e、上代日本語e::琉球祖語*eに日琉祖語*ɛ、上代日本語u::琉球祖語*oに日琉祖語*o、上代日本語o::琉球祖語*oに日琉祖語*ɔを再建する。上代日本語の甲乙の対立は半母音j、wの有無と見る。ただこれは日琉語族史全体に関わる問題なので深入りは避ける)。日琉祖語の2.4C、2.5Cに非下降型を再建するのは、3.6類と同系列の低起上昇式と考えるからである。3.7b類に対応する低起上昇式下降型が2拍語にもあったかは不明である。

活用形アクセントの内的再建

上記のように日琉祖語の低起類に本土祖語より半拍ずれた体系を想定する根拠には、動詞・形容詞のアクセントもある。低起類3拍ク活用形容詞の連用形(例「高く」。兜類に相当)は、本土祖語の*RFLではなく、*LHLを古形とすれば、形容詞語幹*LRとク*Lの結合の結果、*LRL>*LHLが起きたとして、高起類連用形の*HHLと合わせて統一的に説明できる。一方で低起類形容詞の終止形・連体形(平安京都でLLF)は、語幹*LRにシ*F、キ*Fが結合した結果、*LRF>LLFが起きたと考えられる。

低起類の3拍動詞連体形(命類に相当)ならば、本土祖語の*LRFではなく*LLHをより古い形とみれば、高起類(形類に相当)との比較により連体形語尾は常に高く無下降型であったとみることができる。

命類と朝日類

3.5類は、讃岐式・真鍋式・伊吹島方言で類が分裂し、1・4類と合流して讃岐祖語で下降式無核(HHM)となる語群(5a類=命類)と、1型(HLL)となる語群(5b類=朝日類)とに分かれる。上野善道2006「日本語アクセントの再建」はこれを祖語のアクセント型の対立を残すもの(5a類=*LLH、5b類=*LLF)とみなした。しかし平安時代京都をみると、命類の語はどれもLLH型なのに対し、朝日類の語にはLLH型、LLF型、HLL型の語が含まれており、この説明は難しい。琉球諸語をみると、命類の語は琉球諸語に広く分布し、殆どがB系列である一方、朝日類の語は前述の「哀れ」を除き殆ど分布しない。また、讃岐式方言で命類対応の方言と朝日類対応の方言とで揺れる「眼」「従兄弟」「姿」等の語群(5a/5b類=眼類)は、琉球諸語にある程度の分布があるものの、命類ほどに広範ではなくアクセント対応も不規則である(前述の大門2020参照)。そこで筆者は、これを各語群が日本語史上に現れ方言間借用が行われた時期の相違とみる。いわゆる3拍5類のうち、命類だけが日琉祖語まで遡る語群であり、讃岐方言において命類の4類への合流(*LLH>*LLL)が完了した後、中央から新たにLLH(または*LRF)型またはHLL型で借用された語群が朝日類である。眼類は、讃岐方言で命類の4類への合流が進行途中に借用された語群であるために、讃岐方言でアクセント型対応が乱れていると考えられる。

残された課題:出雲方言の史的位置

島根県出雲方言では、命類で第3拍に非狭母音を持つ「涙」が無核型で現れる。また出雲市大社町では2拍4類が3類へ合流している。このことから、出雲方言が本土祖語の段階を経験せず日琉祖語から直接変化している可能性も残されている。添田建治郎1987「萩市見島の方言アクセントをめぐって」でも、2拍5類所属語の比較から、出雲方言、山口県見島方言、西南九州方言が中央語の改新を経ていない可能性が指摘されている。これは本土祖語が話されていた場所が北東九州なのか近畿なのかという問題と関わる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?