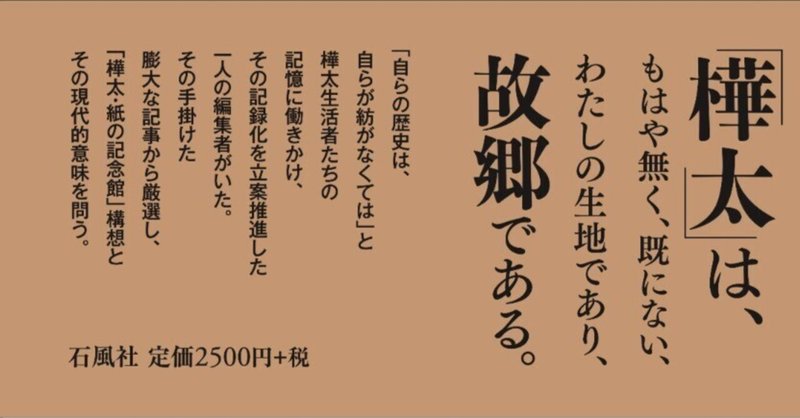

書籍紹介:「樺太・紙の記念館」にむけて—記憶を歴史に (工藤信彦著、石風社)

ご縁があり、私が編集をお手伝いした本が出版されましたので紹介させてください。

樺太(現サハリン)は日本とロシアの間で領有、統治が幾度も行き来してきましたが、日露戦争終結時のポーツマス条約で南樺太は日本の統治下となり、最盛期には40万人の日本人が生活していました。第二次世界大戦後、樺太は旧ソ連の支配下に置かれ、多くの島民は緊急疎開・避難として内地へ引揚げを強いられました。その後もサンフランシスコ講和条約をもとに、日本は権原を放棄し、公式には領土の帰趨については触れない「白塗りの地図」の状態が続いています。一方2001年にはユジノサハリンスク(旧豊原)に日本は総領事館を設置しました。

40年間の日本統治下における樺太の歴史は取り上げられることも少なく、例えば高校の教科書でもわずか数行しか触れられていません。終戦時にほとんどの現地公文書が失われたこともあり、日本政府の曖昧な扱いによっても、「樺太」を知る人は急速に少なくなっています。他方、文学やエンタテインメントの舞台として樺太が取り上げられることは近年もありましたが、多くは内地から、旅行者の目線であり、そこに暮らした人々の歴史として読まれるべきものはやはり少ないと言えます。

「全国樺太連盟」(1948年〜2021年)は、引揚者による相互扶助団体として結成され、最大6万人超の会員を擁する組織でした。その機関紙「樺連情報」は結成から解散までほぼ毎月発行され、団体の情報だけでなく会員、識者による様々な投稿が掲載されていました。

本書の著者工藤信彦氏は、1999年から2014年まで16年間にわたり、「樺連情報」の企画編集の中心として活躍されていました。中でも氏が提唱した「紙の樺太記念館」というコンセプトは、かつて樺太で生活した会員一人一人に呼びかけ、「自らの歴史は、自らが紡がなくては」と、「記憶の歴史化」を推進したものです。

本書では、工藤氏の論考をもとにこの「紙の記念館」構想と、それに基づく記事の再録により、記念館の骨子を具現化しました。あわせて、樺太連盟が手がけた他の二つの「記念館」、つまり『樺太終戦史』『樺太沿革・行政史』の刊行と、「樺太関係資料館」の設置と対比し、「記憶の歴史化」の方法論とその実践として、氏の業績を分析しています。

樺太生活者が自ら紡いだ貴重な樺太史として、また人々が自らの記憶を、自らの手によって協働して歴史へと刻みつけていく社会運動論の実践としても、本書は読んでいただけるものと考えています。機会があればぜひご一読ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?