消された文字が語るもの

北海道大学附属図書館 河野由香里

なんとか入手したい

あなたが研究者で、ある微生物の数百年前の姿を確認したいとしよう。そんな人いる?いや実は、私が数年前に遭遇した方なのだが、世の中には実際にそういう研究者がいるのだ。

その方いわく、200年前のイタリアに研究者がいて、その著書にスケッチがあるだろうから、それを見たい。どうしたらいいだろう、と。

19世紀イタリアで出版された学術書。あなたならどのように入手するだろうか。

何かアイディアは思い浮かんだだろうか。ちょっと考えてみて、もし、図書館に「相談」という選択肢が出て来なかったのなら。今後お役に立てることがあるかもしれないので、ぜひ知っておいてほしい。

図書館は自分の図書館で入手できない文献を、他の図書館から取り寄せることができる。たとえそれが、海外の図書館であっても。嶺野さんのnoteでも触れられていたが、図書館の中の人にとっては日常的な業務の一つだ。

なんとか提供したい

今これを読んでいるのが図書館の方ならば、入手が難しい文献に悩まされたこと、そして他館の図書館員によるファインプレーに助けられたこと、そのどちらも経験したことがある、という方が多いのではないだろうか。

わたしも何度「他館の方角に足を向けて寝られない」と思ったか知れない。そろそろ、逆立ちで寝る以外に足を向ける方向がなくなってきてはいるのだが…。

他館に貸した本が返ってくるとき。本に挟んだ添付書類に、手書きのメッセージや、可愛らしいスタンプを見つけることがある。

文献が入手できて一番嬉しいのは、依頼した利用者だと思うが、入手に携わる図書館員だって嬉しいのだ。

「これで無事、利用者に文献を渡すことができる」と、ほっとし、

「いつもありがとうございます」と、先方の図書館に感謝する。

顔をあわせる機会はほぼないが、他館の図書館員もきっとこんな気持ちなのだろう。

Over the Sea 海を越えて

さて。冒頭の文献は、イタリアの大学から入手した。その流れをごく簡潔に記す。

①本の著者、タイトル、出版社等を特定

②その文献を持っている図書館を調査→イタリアのみ…

③所蔵している図書館と交渉

北海道大学「この本か~し~て!」

イタリアの大学「貸せないけどコピーなら送れるよ!」

④相手に内容を確認してもらい、必要箇所のコピーを送付してもらう

想像に難くないと思うが、海外からの入手はなかなか大変だ。相手と直接交渉が必要な場合を想定してほしい。まず日本語は通じない。英語でメールを書いても返事を貰えるとは限らないし、先方の迷惑メールフォルダに紛れていたりすることもある。なんとか連絡がついても、返信が現地語で次の連絡をどうしようか悩んだり、支払い等の条件面で折り合いがつかないこともある。

うまくいかず、交渉する館数ばかり増えていき「次で〇館目…」と恨めしい気持ちになることもある。

この苦労は海外の図書館員にとっても同じなのだろう。ひとたび連絡がつけば、親切に助けてくれる図書館員が多かったように思う。

Dear colleagues 同僚のみなさまへ

この図書館員同士が持つ連帯感のようなものは、対図書館のメール等によく使われる宛名「Dear colleagues」が表しているように思う。日本語にするならば「同僚のみなさまへ」だろうか。ビジネス英文メールでは「Dear Sir or Madam」「To whom it may concern」等を使うところだろう。国は違えども図書館同士は同僚・仲間なのだ。

かつてフランスのある図書館に、本を借りられないかメールを出したときのこと。所蔵はそこにしか確認できない。なんとかこのメールに気づいてほしい。そう思った私は、メールの冒頭だけフランス語で書いた。途中から英語に変わることを詫びつつ…。

今思うと、中途半端な機械翻訳のような「かなりあやしいメール」を送付してしまったように思う。幸い相手からはすぐに返信があり、下のメッセージが冒頭に添えられていた。文自体は読み飛ばしていいので、末尾に注目して欲しい。

「気にしないで。私たちも日本語できないよ^^。」(意訳)

優しいメッセージもさることながら、最後に付け加えられた「^^」に何と嬉しくなったことか。日本式の顔文字(顔が「:)」のように横に倒れていない)をわざわざつけてくれたのだ。母国語でない言語で対応してくれていること以上に、その気遣いに嬉しくなり、本を返送するときの英文の書類には手書きで「Merci beaucoup!」(仏:どうもありがとう)と書き加えた。

現在は海外とやりとりする機会のない部署にいるが、今思い返しても、海外図書館員とのやり取りは印象深いものが多かった。

こちらから送ったメールに対する返信が「Dear Yukari Kono-san」(名前の後ろに日本人向けの敬称「さん」をつけてくれた)だったり。現地が朝なので「Guten Morgen」(独:おはようございます)と送ったら、即座に「Konnichiwa!」(日:こんにちは)と付されたメールが返ってきたり。

母国語同士でない状況も相まってか、相手を思いやるコミュニケーションを「互いに」取ろうとしていること、それ自体が嬉しく、次に向けて前向きな気持ちになったことを覚えている。

Beyond the Language Barrier 言語の壁を越えて

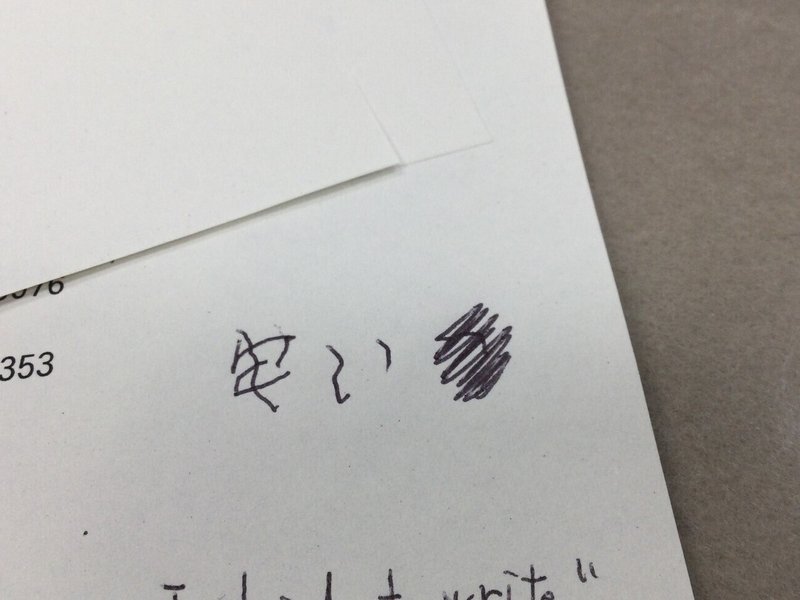

海外から返却された本をチェックしていたときのこと。ふと気づいた。こちらから送った送付票。その片隅に何か書き加えてある。しかも途中でぐしゃぐしゃ消している。あなたはこれがなにか、おわかりだろうか。

(筆者が手書きで再現した)

この下に書き込まれた英文メッセージを読み、その意味を理解した瞬間、はっとした。書き手いわく

「日本語で『ありがとう』と書こうとしたんだけど難しかった」

これは…ひらがな!「Thank you」はよく見るが、アルファベット圏からひらがなが来るとは。まったく予期しておらず、気づくのに数秒かかってしまった。

「Thank you」で意味は伝わる。が、それ以上に、この感謝の気持ちを相手に伝えたい。書き手の図書館員は、そんな気持ちで日本語にチャレンジしてくれたのだろうか。しかし途中で断念。文字を消し、経緯を英文で記した…。顛末をちょっと恥ずかしそうに告白しながらも、真っすぐに感謝を伝えようとする。そんな図書館員の姿が見えた気がした。

自館の研究者のため、不慣れな言語と格闘しながら本を持っている図書館を調べ、交渉し、ついに借りることに成功したときの喜びはいかほどのものだっただろうか。

貸した本の名前は忘れたが、彼の感謝の気持ちは、数年たった今も私の中に残っている。

今日もあなたの知らないところで、誰かが待ち望む文献が、世界の図書館間を飛び交っている。その片隅で、図書館員同士のささやかなやりとりも、ひっそり息づいている。

-------------------------------------------------------------------------------------

Header image from Pexels by cottonbro

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?