今更きけない?人のために、6分でわかる生物多様性

札幌の 20 x 20 Pecha Kucha Night(20枚のスライドのみ使用可、しかも、1枚のスライドにつき20秒だけしか話せない=6分間)というイベントでお話した時のスライドを使って、最近よく耳にする、だけど、今更改めて何?と訊くのもなんだか億劫な人のために簡単に生物多様性を説明します。

1. 生物多様性=Biodiversity

これは1985年につくられた造語です。

2. 紀元前アリストテレス 動植物学の始まり

3. リンネ 分類学の父

4. そしてダーウィンの登場

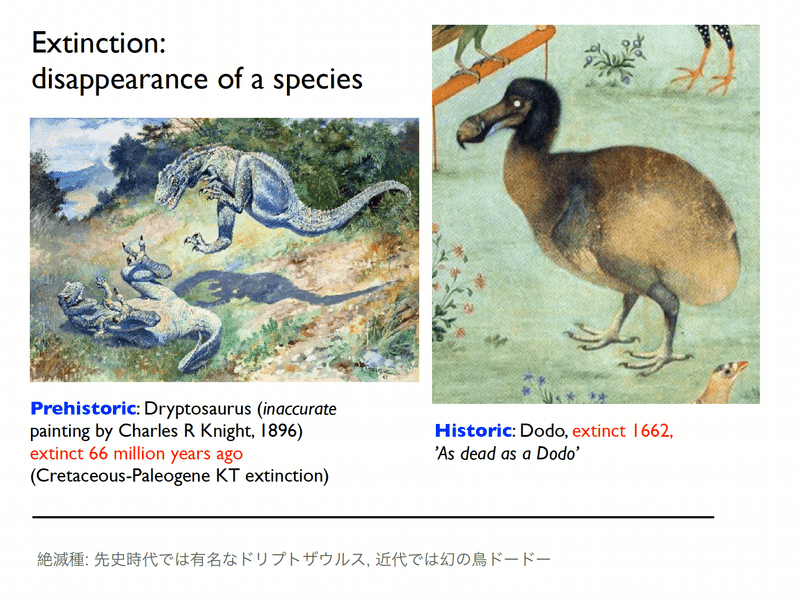

5. 動植物の絶滅の歴史

多様性を守るということを語るときに欠かせない、動植物の絶滅の歴史。

6. 今、6度目の大量絶滅は過去5回より x10~100倍早い

7. 動植物は絶滅し、人間だけが生き残っていく

8. モノカルチャー(単作)問題

9. ミツバチがいない問題

10. 助けなければいけないのは、人気のある動物だけじゃない

11. 生物多様性を守るには、生態系をそのまま丸ごと守るのが一番手っ取り早い

地球上の全てを手付かずの自然へ、という意味ではないし不可能。守られるべきなのは、特に生物多様性ホットスポットの地域。

(赤)の保護されるべきだが保護されていないエリアがまだたくさん残っている。

12.

2030年までに地球上の30%をそのままの自然で残しておく(土地と海の面積の30%)

30%ならまだ不可能じゃない

終わりに

いつもありがとうございます。このnoteまだまだ続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。