土器の文様の理由

日本にしろ日本以外にしろ、石器文化の後に土器の文化が現れます。日本史では縄文式土器、弥生式土器と習ってその後は志賀島の金印の話とか、続いて邪馬台国、次いで古墳時代と進んでいきますが、まず土器についての素朴な疑問があるのですが、そもそもなんで土器に縄目とか文様を付けたのでしょうか?

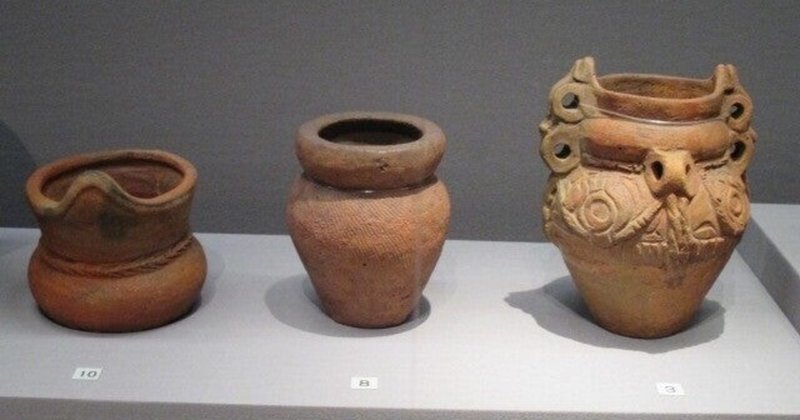

祭祀のためという理屈は分かります。そういう土器は当たり前ですが信仰に関わる神や動物や何らかの対象が描かれています。

それ以外にもただの文様っぽい土器もありますが、それら自体は祭祀に直接使われたものとは言えないでしょう。

ド素人が思うに何らかの区別のためだと思いますが、それは数千年前の土器に限らず現代でも家庭や職場で紛らわしくないように、色や形が異なるコップを使い分けたりします。

コップのフチ子さんみたいなものがないなら、形や色や文様で使い分けするしかありません。

土器が作られていた時代に個人所有がどれだけ進んでいたのかは分かりませんが、必ずしも個人所有でなくても、家族や小集団で所有している土器を、その他の集団と区別するだけでも意味はあるでしょう。

完全に土器の所有と利用がその集団内で平等であれば区別を付けなくても良いでしょうけれど、少し個別の所有が進み、しかしその土器を設置している場所が他の土器と一緒であれば区別は必要です。

さらに社会が進展して、個人あるいは家族の所有する土器をその家族が住む家屋(テリトリー)内に保管するようになれば、文様で区別する必要はありません。

あるいは、同じような形で作った土器でも、入れる中身が異なれば文様を変える意味はあります。米や麦などの穀物、木の実や豆、水だって入るでしょう。中身をいちいち確認しないと外からでは分からないというのは不便です。

もう一つ考えられるとしたらメッセージでしょうか?

人から人(あるいは集団から集団)に渡す土器に描くことでメッセージ性を持たせることもあったかも知れません。

メッセージであれば、人から人よりも人から神への祈りの方が強かったでしょうか。

土器や金属器には、人が読めない内側に文字や文様が記されているものもありました。それは他ならぬ神などの信仰の対象に捧げられたものと言われています。

それ以外にも縄文土器なら持ちやすさや耐久性を高める理由があったとされています。

これらの理由が単体か、複合的に発生して土器の区別が付けられていたのだと個人的には思っていますが、理由を確定することは出来ないでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?