コモンズ思考をマッピングする 第6章

研究室で輪読を行なっている『コモンズ思考をマッピングする ——ポスト資本主義的ガバナンスへ』の第6章「デジタル・コモンズの囲い込みとカウンター・ヘゲモニー」について、本章のサマリ、ゼミでの議論内容、感想をまとめました。(文責 M1 高田)

サマリー

第6章は、デジタル・コモンズの囲い込みに対するカウンター・ヘゲモニーを取り上げます。デジタル・コモンズは、天然資源のコモンズとは異なる性質を持ちますが、共用資源プールやコミュニティ、自律性などにおいて重要な共通点があります。本章では、ソフトウエアやプラットフォーム資本主義の囲い込みに対抗するライセンスのありかたや概念の理解を深めた上で、デジタル・コモンズの文化と都市コモンズの文化を融合させたエンスパイラル、対抗システムのイノベーションであるCICからポスト資本主義への道を拓く活動のヒントを得ます。さらに、リーマンショック後の新たな局面におけるオープン・コーポラティズムへも議論が展開します。

Common-based peer production (CBPP)

第3章で言及されていましたが、サイバースペースにおいても「コモンズ」の概念が使われるようになりました。知識や情報のデジタル化によって、知識の商品化が進み、知識コモンズやデジタル・コモンズの囲い込みが起きています。FLOSSとそのコミュニティはヨハイ・ベンクラーが提唱する Common-based peer production (CBPP) の概念で説明することができます。FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) は、従来型のソフトウエアに対抗するものとして、自由でオープンなソフトウエア開発によって創造的なFLOSSコミュニティが形成されています。

リチャード・ストールマンは、ソフトウエアは自由な創造的表現を可能にする中間生成態で、その可能性を最大限に発揮する条件で提供すべきだと考えます。フリーソフトウエアの4つの条件を充たすものにGPLライセンスを与え、情報資源を共有しコミュニティを形成することでデジタル・コモンズの実態が生まれてきます。フリーソフトウエアの考え方は認めつつ、営利企業への浸透をはかるオープンソースソフトウエアとしてよく知られるLinux OSは、GPLのもとで開発され広く普及しています。

著書では、CBPPに参加するFLOSSコミュニティのエンジニアの動機を構造的に理解するために、贈与文化の視点から考察しています。FLOSSコミュニティのITエンジニアは金銭的な動機ではなく、贈与を通じてコミュニティからの評判を得ることが動機にあります。それは彼らのエトス(気質)である自発性や独創性、手段ではなく目的を重視する態度が表れています。CBPPでは、プロジェクトリーダーと参加者の関係はPeerという同等者同士での役割分担で成り立ち、互酬的な贈与と、贈与した人の承認欲求が重要なポイントです。

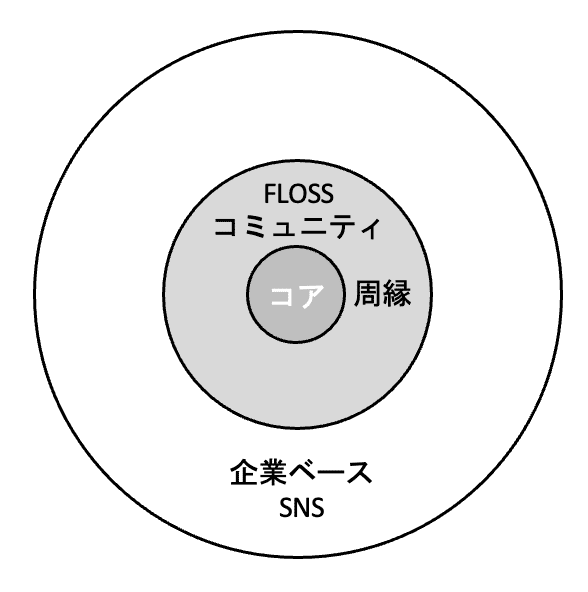

ネット上でのP2P (peer to peer) コミュニケーションは、コア部分に多くの時間を費やす人や経験年数が長い人、その周りには多数のFLOSSコミュニティメンバー、さらにその周りには企業ベースのSNSに参加するユーザーが存在するような同心円構造になっています。

巨大プラットフォーマーはP2P文化を囲い込み、利益を得るエンクロージャー的な仕組みを作っています。プラットフォーム主義に対抗し、ポスト資本主義への途を開くには、コモンズへの集積を強化していく必要があります。資本には貨幣という尺度がありますが、コモンズにはこのような尺度がないため、コモンズ志向社会に向かうために乗り越えるべき課題の一つです。

CBRL (Commons Based Reciprocity Licenses or CopyFair licenses) は、デジタル・コモンズの資源利用をしても貢献はしない営利企業からの対価徴収を提案するもので、これによってCBPPプロジェクトに貢献する人に報酬を支払うことも可能になってきます。

社会的企業創出コモンズ

2008年のリーマン・ショック後、政治的、経済的に大きな変化が加速しています。失業者やプレカリアートが増加し、若者の憤りが2011年のウオール街占拠を引き起こし、2016年大統領選でバーニー・サンダースを支持する運動に繋がりました。

オープンソース化とCBPPは革新的であったものの、参加エンジニアの多くはボランティアで、経済的には豊かにはなりません。プレカリアート化の主な要因のひとつである巨大IT企業による囲い込みに対抗するには、オープンソースとCBPPだけではないアプローチが必要だとエンジニアたちは考えるようになってきます。

対抗策としてのプラットフォーム・コーポラティヴィズムは、ユーザーやギグワーカーが自分達でプラットフォームを所有し、運用やルールも自ら決めるという考え方です。本章で例に挙げられたウェリントン市のスパイラルはフリーランサーのP2P的な協働による自主管理型事業体で、新たなP2Pモデルを生み出しています。

デジタルを活用しながらリアル空間でのコミュニケーションと文化を共有

意思決定組織はEnspiral Foundation、事業体はEnspiral Venture、業務を支援するEnspiral Serviceという組織体

資金、情報、知識などの資源を共用し、資金の配分を討論するガバナンスの仕組み

従来のボランティアで成り立つCBPPは営利企業に収奪されかねない仕組みだったものに対し、エンスパイラルのCBPPは社会的企業で働く人が生計の糧を得られるようになります。エンスパイラルはデジタル・コモンズの文化と都市コモンズの文化を融合させ、社会的企業創出コモンズというモデルを生み出しました。

インテグラル革命

カタルーニャで設立されたCatalan Integral Cooperative (CIC) は、オルタナティブな社会経済モデルとなる飛地作りと、国家と資本主義市場の枠外にオルタナティブな経済システムを作ることに重点をおいた、対抗システムのイノベーションといえます。

CICの中心となったエンリック・ドゥランはCICをインテグラル革命と説明しています。さまざまな領域でバラバラに分散して対抗システムが作られている従来の形から、対抗システムの相互連環とシナジーが生まれる仕組みを作り、自律性と発展性を高める活動です。

CICは営利企業との競争に対してのビジネスモデルを作るのではなく、傘下の協同組合の利益を守ること、対抗システムの自律性や発展性を高めることを目的としています。同業者からなる協同組合とは異なり、異業種ネットワークによる相互扶助的な機能を持ちます。CICが開発した道具や機械などの技術は、オープンソース思想に基づきXCTIT-GPLライセンス(科学技術ネットワークGPLライセンス)を与え、改良したりその技術を使った製品を販売することができます。他にも、CICの金融機関CASXは150以上の協同組合が参加しており、自律的プロジェクトの支援、地域通貨で財やサービスをやり取りすることで互いが結びつく仕組みがあります。

コモンズ志向の活動を通じてポスト資本主義への道を探る場合、資本蓄積に対抗するためのコモンズの蓄積が大きな鍵となるでしょう。

オープン・コーポラティヴィズムと協同的蓄積

デジタル・コモンズの囲い込みに対するGPLライセンス、FLOSSコミュニティ、CBPPなどのイノベーションは進みました。しかし、プラットフォーム上でのユーザー活動から発生するデータを溜め込み、そのデータと個人属性データを結びつけてビジネス価値の高いデータを作成、販売するプラットフォーム資本主義が進行しつつあります。このような状況に対抗するものとして、オープン・コーポラティヴィズムとプラットフォーム・コーポラティヴィズムがあります。

オープン・コーポラティヴィズムは、協同組合とオープンソースとCBPPの思想と技術との融合をはかろうとするものです。マルチステークホルダー協同組合は、消費者、生産者、労働者の複数のステークホルダーのガバナンスによって運営する組織で、ヨーロッパではマルチステークホルダー協同組合の法制化を行う国も増えつつあります。プレカリアート増大という状況の中で、生活が脅かされている人たちの住居を確保したり就業機会を作ったり、地域社会の一員として誇りを持てるようにすることが重要な課題になっています。

オープン・コーポラティヴィズムを提唱するD・ボリアーとM・バウエンスが期待するのは、共同的蓄積を可能にする事業体とそのネットワークです。構成員が持ち寄る資源を活かして事業を行い、収益を構成員に配分、事業へ再投資する協同組合の要素と、金銭的報酬ではなく目的への貢献を動機としたCBPPの二つを組み替えた新たなモデルの共同的蓄積を開発することが求められています。

プラットフォーム・コーポラティヴィズムは、オープン・コーポラティヴィズムの一類型といえます。GAFAに代表されるプラットフォームは、人々を結びつけ遊休資源の活用を促すように見えますが、プラットフォームの裏側でどのようなデータが保管・利用されているかをユーザーは知ることができないという情報の非対称性が問題になっています。プラットフォーマーの反倫理性を暴くと共に、そのような仕組みを止める活動の示唆的なものとして、グーグル子会社を撤退に追い込んだトロントのスマートシティ開発があります。この出来事の論点は、住民のプライバシー侵害の危険と、企業側のデータ収集と利用の透明性の欠如にありました。

プラットフォーム資本主義に対抗するには、収奪型プラットフォームから隔離する透明性の高いプラットフォーム・コープが必要です。一つ一つは小規模でも協同組合は互いに連合、連携しやすい特質を保つため、繋がることで大きな連合体を作っていくことできます。単位組織の個性を活かしながらも、多様な組織が相乗効果を生みだす意思決定の仕組みを作っていくことが課題となってきます。

ゼミでの議論

OracleのSun Microsystem買収

OracleのSun Microsystem買収は、巨大IT企業がCBPP方式で開発されたソフトウエアの価値に目を付け、資本主義に飲み込まれる例として話題になりました。なぜ飲み込まれてしまうのか、という疑問に対しては、デジタル・コモンズは土地に根付くという特性ではないことと、オープンソースは資本主義経済で競争するためではなく創造性を追求するものだから、資本主義社会では脆弱な点があったのかもしれないという見解があります。だからこそポスト資本主義社会では、新しいかたちでのコモンズのあり方や仕組み作りが求められ、デザインの力を発揮すべきだと考えます。

若者の憤り

2011年のウォール占拠や、2016年の大統領選でのバーニー・サンダーズを支持する若者の話から、アメリカの中間選挙での若者の投票率が話題に挙がりました。(ゼミの日にはまだ開票が行われていました。)今の政治や経済に疑問を持ち、自らの意見を社会に反映させようとする若者の投票が選挙の流れを変えようとしていることは、今の社会を反映していると思いました。岩嵜ゼミには、若者の政治参加を研究テーマとしているメンバーがいます。政治への関心、投票率向上は社会を変える推進力です。みなさん、選挙で自らの意思を投じましょう。

感想

個人的には、トロントのスマートシティ開発撤回が衝撃的で記憶によく残っていたので、その後が気になっていたのですが、改められた計画はグリーンシティへの舵きりをし、自然環境と人間にやさしい暮らしを目指すものになった記事を読みました。資本主義経済、デジタルファーストに浸かっている状態に身を置いていると、目を覚ますきっかけのようなものが必要なのかもしれません。ゼミの議論中に「スマートイナフシティ」という用語を知りました。自分が住む街を今後どのようにしたいかを考えてみたいと思います。

本章の中でも書かれていましたが、プラットフォーム資本主義に対抗するには気の遠くなるようなことでも、小さなことから始め、増殖するための融合や連携を探っていく活動を見つけて関与していきたいと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?