穀物法廃止

自由貿易のメリットが明確化した200年前のお話

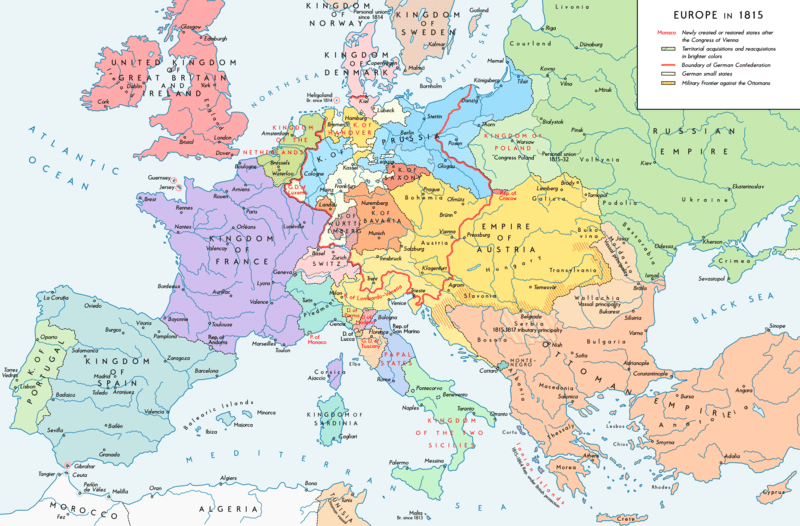

時は1815年、舞台はヨーロッパ。一時はヨーロッパの大半を征服したナポレオンであったが、途中から敗戦や撤退が相次ぎ、第二次パリ条約の締結によってナポレオン戦争は終結を迎えた。

戦争が終わり、平和が戻りつつあったヨーロッパ。イギリスはヨーロッパ地域からの小麦の輸入を増やし始め、イギリス国内の穀物価格は大幅に下落した。イギリス国内で供給がだぶつき農業不況となってしまったのである。

当時の議会は、大半が大地主や農業資本家であり、国内の農業を守るという理由で、小麦の価格が一定レベルを下回ると輸入を禁止するという、穀物法を制定した。

イギリスには、もともと中世の時代から輸入を規制する法はあったものの、ここで大々的に行われることとなる。

結論からいうと、この穀物法は非常に不評で、産業資本家から労働者に至るまで、さまざまな階級の人々から不満が発生し、1846年に廃止されることになった。

ここでは、なぜ穀物法は廃止されることになったのか、なぜ自由貿易が労働者からも強く求められるようになったのか、穀物法が廃止された結果として国内の農業はどうなってしまったのか、解説していく。

1815年に成立した穀物法であったが、1830年代に突入すると、2つの情勢変化が起こる。

まず1つ目が、不作による穀物価格の高騰である。ただでさえ輸入が制限されて国内の穀物価格が高騰しているのに、不作がそれに追い打ちをかけた。イギリスのみならずヨーロッパ全体が不作であった。

そして2つ目が、産業革命である。この穀物法が存在していた期間、1815年から1846年の間は、まさにイギリスが産業革命に突入し始めた期間であった。かねてより毛織物工業や綿織物工業が発達していたイギリスであったが、蒸気機関や織機の発明、そして工業への投資が進み、人が都市へ集約して労働力となったことで一気に工業化が進んだのだ。その結果、産業資本家や都市での工場労働者が大きな集団となって影響力を持っていくことになった。

つまり、ちょうど工業化が進展して産業資本家と労働者が誕生してきたころに、穀物法が追い打ちをかけ、穀物価格が一気に高騰してしまったのだ。

工場で働く人々も、当然パンを食べなくてはいけない。小麦の価格が一気に上がることは、都市に住む工場労働者にとって文字通り死活問題となる。

工場で働く人々に給料を出す側としても、最低限生活できるくらいの給料がどんどん上がってしまう。

ここで、産業資本家と工場労働者の利害が一致することになるのだ。

農業に限らず、貿易全体という目線でも、穀物法は大きな障害となる。

貿易は相手方がいて初めて成り立つのだ。これは現代にも通じることだが、片方だけが一方的に輸入を制限します!と言って、はいそうですかとは絶対にならない。相手方も輸入を制限してくるかもしれない。

工場労働者の賃金が高騰することも、輸出競争力を下げることになる。

そして1838年、綿工業の一大産地であるマンチェスターで反穀物法協会が成立することになる。これを受け、翌年の1839年、全国の工業都市に支持が広がり、反穀物法同盟が成立することになる。

時を同じくして、イギリスでは都市労働者たちなど、時代の変化とともに新しく生まれた中産階級が、政治に意見することが多くなってくる。もっと政治に参加させろという不満が、パンの価格に比例するように高まってきたのだ。この動きが発展し、1842年にチャ―ティスト運動が盛り上がりを見せる。

一方議会も、手をこまねいて見ているわけにはいかなくなる。1842年には、保守党のピール内閣(穀物法廃止賛成派となる)が、穀物価格の変動に合わせて関税を上げ下げするスライディング・スケール方式へと制度を変更する。

当時与党だったのは保守党であるが、二大政党の一翼を担っていた野党・自由党はガッツリ穀物法廃止賛成派であった。

そして1845年、決定的な出来事が起こる。

アイルランドでジャガイモの病気が蔓延したことにより、深刻な飢饉が発生してしまうのである。

当時のアイルランドは、イギリス国内でもかなり虐げられる立場にあり、あまり作付に向かない土地柄でも育つジャガイモを主食としていた。獲れた小麦などはほとんどがイギリス本土への輸出にあてられてしまう。

そんな中でジャガイモの病気が流行り、飢饉が発生してしまうのだ。

それでも輸出用の穀物は続々と海外に運ばれてしまう状態…

小麦の価格も更に急激に上がってしまう。

もはや限界だった。

そして来る1846年、与党・保守党のピール派が、野党・自由党と手を組み、保守党内の地主勢力の反対を押し切って、穀物法廃止が決定する。

チャ―ティスト運動を抑え込みたいから、穀物法を廃止してガス抜きしようという議会の思惑もあったようだ。

1840年から50年までの10年は「飢餓の40年代」と呼ばれた。それはまず

1.給料がひどく低かった。

2.「穀物法」のおかげでずっとパンの値段が恐ろしく高かった。

パン一山の値段が、貧しい連中の一日分の給料だった。1845年のじゃがいも飢饉では、何千人ものアイルランド人が飢えて死に、残りはアメリカに渡って、そこでみんな、映画のちょっぴりネクラの警官になったらしい!ヴィクトリア(女王)が日記に書き残しているところでは、アイルランドの飢饉は「考えるだけでもぞっとする」――だから何も考えなかった。やったことといえば、朝食のパンを一枚控えただけ。

事態が好転したのは、メルボーン卿のあとを継いだロバート・ピール卿が「穀物法」を廃止し取り引きを自由化してから。これでパンの値段は一挙に下がった。それでもなお、ヴィクトリアはピールを嫌っていたけれど、保守党(トーリーの新しい名前)の党首としては、好きになるか、いやでも我慢するかのどっちかだということがわかった。

その後どうなった…?

イギリスはかなり追い込まれていたから、穀物法廃止に向くのは分かる。でも自由に穀物をどんどん輸入できるようになったら、国内の農業が壊滅しちゃうんじゃないの?

現代でも起こるであろう疑問だ。

しかし、結果としてイギリス国内の農業は壊滅することはなかった。

これこそが、私がこのページで最も伝えたかったことであり、穀物法廃止を取り上げた目的である。

当然、人々の大半はイギリスの農業はダメになると考えていた。しかし、農業にも生産性拡大の波は押し寄せており、農業はかなり効率化が進んだ。そして、高付加価値化も進んだ。結果、見事イギリスの農業は前よりも力をつけ、生き残ることに成功したのだ。

これは、現代の農業政策を考える上でもヒントになるものだ。今後、自由貿易に関する議論が巻き起こった時は、ぜひ200年前のイギリスで起こったこの物語を思い出してほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?