およげ!たいやきくん は誰の歌なのか

『およげ!たいやきくん』という歌の歌詞にこんな一節がある。

まいにち まいにち ぼくらは てっぱんの

うえで やかれて いやになっちゃうよ

あるあさ ぼくは みせのおじさんと

けんかして うみに とびこんだのさ

…

ここ二日ほど、この歌詞について考えている。

まいにち ぼくらは てっぱんで やかれて

いやになっちゃう

この ぼく ぼくら とは、いったいだれだろう。

ぼくら は、たいやきでまず間違いないだろう。

では、歌っている ぼく とはだれか。

だれかというより、どういった素性のたいやきなのか、というニュアンスが正確かもしれない

この ぼく を、ここではたいやきAとする。

たいやきAは思う。「ぼくらは毎日焼かれていやんなるぜまったく!」

そうして(原因がそれかどうかは明言されていないが)みせのおじさん と喧嘩して海に飛び込むのだ。だいぶ海っ端にあるたいやき屋であるらしい。

さて、ではなぜ、まだ焼かれていないたいやきAがいやになっちゃうのか。

この疑問こそがこの歌詞を反芻するきっかけになったのだが、伝わるだろうか。

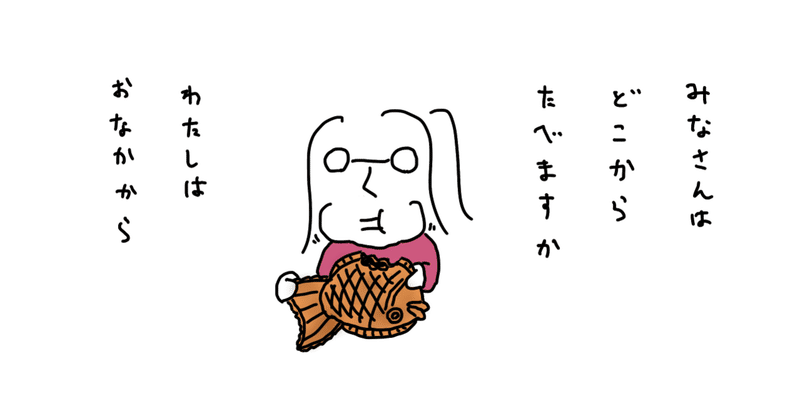

この歌詞を基に、私の中に

<たいやきAが、鉄板の上で焼かれている別のたいやきB、たいやきC…の感覚を共有している>

という『たいやき間感覚共有仮説』が浮上する。

たいやきという個体が、たいやき同士、個体間の感覚や知識を共有している説である。

きのこを思い浮かべてほしい。

私たちが普段食べる、あのきのこである。

きのこは菌類である。これは私も知っていた。きのこの食べる部分、傘と柄から成るあれは子実体―しじつたい―というらしい。

菌からなる菌糸、からなる菌糸体というものが複雑怪奇に撚り集まってできた、あの愛らしく浮世離れしたフォルムが子実体である。

つまり、

きのこ(=子実体)は菌糸を介して別のきのこ個体とつながっている。

きのこa (端末個体)- (菌糸) - きのこb

という構図で表せるだろう。

もう一つ例を出すなら、竹はどうだろう。

竹は地面の下に地下茎を持ち、

地下茎を広げることで分布を広げる植物である。

竹を切っても切ってもキリがないのは、

この地下茎から竹がガンガン生えてくるからである。

こちらも

竹a(端末個体) - 地下茎(母体?) - 竹b

という構図である。

期せずして きのこ たけのこ の二大勢力が例に上がってしまった。

きのこの場合、子実体を構成するのも菌糸体、つまり菌である。

ひとまとまりの菌コロニーの一部は子実体を構成し、別の部分は菌糸体のまま生息範囲を広げる訳だから、子実体とその菌糸をひっくるめて一単位、一個体と考えていいのではないか。いいのか?うーんここではひとまずよしとする。菌学会の方々にはお目こぼしいただけると幸いである。

かたや竹の場合、地中を横に伸びる地下茎と地上に縦に伸びる茎は明確な違いがあるように思う。地下茎は根っことは言えない?みたいだが、母体と見なしても過言ではないだろう。

きのこや竹が「切られて痛い!」という感覚や「あのオッサン前にも来たよな」という知識を共有しているかはわからないが、ともかくこの構図をたいやきにも当てはめてみることにする。

そうだった。たいやきだ。

母体の定義や、どこまでを一単位とするかはやや煩悶するが、大切なのはたいやきである。

この端末個体(たいやき)の個体間が、有線ないし無線で接続された何かしらの媒体を通して感覚や知識を共有する(あるいは接続された母体に蓄積し、それを端末個体が共有、更新する)そんなたいやきだったならば、このたいやき間感覚共有仮説には説得力がある気がする。

毎日毎日、たいやきたちは鉄板の上で焼かれる。その焦土と化した鉄板の熱、たいやきたちの阿鼻叫喚地獄はたいやきAに伝播する。毎日である。いやになるどころか発狂しかねない。たいやきAは鋼のメンタルの持ち主に違いない。

(その接続している媒体および母体は全く不明であるが、それの話を広げたい訳ではないのでここでは無視する。あんこかな。もうあんこでいいよ。)

わかりにくい例で書き散らかしたこの構図

端末個体 - (母体) - 端末個体

この感覚、知識共有の構造をシンプルに言い表す単語があるんじゃないか、と探してみた。

結論から言うと私が表現したいことにしっくりくる単語は見つからなかったが、近しいものを紹介する。SFモノにならある気がするのでもし詳しい方がいたらご一報ください。

谷川流さんの『涼宮ハルヒの憂鬱』に出てくる 情報統合思念体 という言葉はしっくりきそうだと思ったのだが、ちょっと惜しいのかもしれない。

情報統合思念体とは <全宇宙の情報系の海から発生した高度な知性を持つ知的生命体> とのこと。

その思念体の対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース…対人用端末個体として 長門有希 という女の子(って言っていいんだよね?)が存在していて、

長門有希(端末個体)- 情報統合思念体(母体)

という関係になっている。

この 情報 を 統合 する 思念体 というからには、情報を統合する思念体な訳で、つまり端末個体長門さんが得た情報を統合しているという解釈でおそらく間違ってはいないはず…だが本編でそのような描写があったかは不明瞭である(昔読んだけど忘れてしまった)ため、改めて確認したいところだ。

他に、リゾームという哲学の概念もあった。訳すと<地下茎、根茎>となるらしい。おぉ、まさに竹!

ただこの考え方は、絶対的な一つのものから樹状に派生してきたツリー型モデルに対し、始まりも終わりもなく他方に錯綜するノマド的なリゾーム型というモデルを提唱したなんたらかんたら…という話のようで、共有する、統合するといった概念の話とは段階が異なるように思う。いずれにしても哲学用語はこんなたいやきの考察には手に余る気がする。いや、むしろこれが哲学なのか…?

なんとなく初期のWindowsのエクスプローラとMacintoshのFinderの構図を思い出したが、これも詳しい方々から袋叩きにされるのが想像に難くないのでお茶を濁しておく。

ここまで『たいやき間感覚共有仮説』を有力にするための根拠を集めてきたのだが、このタイミングで私の中にまさかの別仮説が浮上する。

たいやきAが知識として、あるいは他のたいやきたちが鉄板で焼かれている様を観察して「たいやきは焼かれるものだ」と知っていた、だからいやだと歌った『なんでぼくはたいやきにうまれてしまったんだ仮説』である。

愕然とした。

いやこれ最初に思いつくやつ―――――

ぼくらたいやきは焼かれるもの。だからいやだ。

いたってシンプル。誰がどう見たって完全にこっちが主流である。

『たいやき間感覚共有仮説』学派は2000字余りも用いて訳のわからない

きのこたけのこ だの

たいやき型インターフェース だの

有象無象を駆使した異端論を綴っていたのである。涙を禁じ得ない。

だが待ってほしい。

「なんでぼくはたいやきにうまれてしまったんだ仮説」を最初に思いついてしまったら、この二日間あの歌詞について考えることはなかったであろう。

「今日は味噌汁にえのきの子実体を入れようかな」なんてセリフ思いつきもしない。

Wikipediaとニコニコ大百科とpixiv百科事典を反復横跳びすることもなかったはずである。

かつての錬金術師たちは金こそ生成できなかったものの、その研究は科学に大きな恩恵をもたらしたのである。

この考察自体も、私自身の血となり肉と…否、皮となり、あんことなったであろう。そう信じたい。

言わずもがな、もちろん中身はつぶあんである。たまにこしあんの日もあるが。カスタードも捨てがたい。

ここで一件落着、大団円…といきたいところだが、夕食後のお茶のお供にこの話を家族にしたところ「なんで(以下略)仮説」を上回る衝撃的事実が父の口から飛び出すこととなる。

父「たいやきは焼かなきゃたいやきじゃないだろ、ただのドロドロじゃん」

ほげーーー!!ほんとだ!!

『たいやき間感覚共有仮説』学派も『なんで(以下略)仮説』学派も、揃いも揃って馬鹿丸出しである。

なぜこんなことに気づかなかったのだろうか。というかこの文章を読んでいる諸兄姉も序文からすでにお気づきだったのではないか。なんてことだ。早く教えてくれ。

「おれはたいやき屋で働いていたから知っている」と豪語する父から提示された新学説の前に膝から崩れ落ちるしかない旧学説派。なんのことはない、たいやきを知るにはたいやきを焼くのが一番だったのだ。餅は餅屋である。

さてそうなると前提からひっくり返る訳で、改めて整理してみよう。

読者諸兄姉もすでにうんざりしているかと思われるが、この時点で3000字を超えている狂信的旧学説派の私も流石にうんざりしてきているので安心してうんざりしてほしい。この最終節を最後まで見届けて共にうんざりしようではないか。

今一度歌詞を少し長めにおさらい。もうだまされないぞ。

まいにち まいにち ぼくらは てっぱんの

うえで やかれて いやになっちゃうよ

あるあさ ぼくは みせのおじさんと

けんかして うみに とびこんだのさ

はじめて およいだ うみのそこ

とっても きもちが いいもんだ

…

歌詞の巧妙な意識誘導によりすっかり欺かれていたが、たいやきAは焼かれるのがいやで海に飛び込んだのではなく、既に焼かれていたのである。

なんたる盲点。

順番に見ていこう。

焼かれていない状態のたいやき(未満)Aはまだたいやきの体を成していないドロドロのタネであり、この時点でたいやきAとしての自我に目覚めていたのかどうかが気になるところである。

歌詞の「まいにち~いやになっちゃうよ」の部分はこのたいやき(未満)Aによる視点と考えられる。

そして問題の「あるあさ」が来る。

続きの歌詞に「はじめて およいだ うみのそこ」とあることから、この朝、もしくはそれ以前のタイミング(前日の売れ残りという可能性もある)で、たいやき(未満)Aはしっかり焼成されたたいやきAのボディを手に入れているはず。

焼かれていないドロドロのタネの状態では泳ぐどころか海の藻屑となるのが関の山だからだ。

ここで みせのおじさん と喧嘩をする。みせのおじさん とは十中八九たいやき屋の主人であろう。関係ない店のおじさんだった場合、もう旧学説派にはお手上げだ。

喧嘩の内容には言及されてないが、自身や仲間たちが焼かれたことによる怒りか、売れ残りの管理体制のずさんさか、いずれにせよたいやきAは海へ飛び込んでしまう。

以上が歌詞の冒頭~入水までの流れとみて間違いないだろう。

そしてなんとここで旧学説派のみなさんに朗報!である。

「まいにち~いやになっちゃうよ」の部分がたいやき未満=ドロドロのタネの視点であるならば、このタネの状態こそが統合思念体(知性体といった方が的確かもしれない)である可能性が出てくるのだ。

『たいやき間感覚共有仮説』が有力になるだけでなく、前述したあんこではなく、皮、つまり生地が感覚共有の媒体となっている可能性も示唆される。

そしてさらに、たいやき未満、つまり統合ドロドロ知性体の頃に認識した「ぼくらたいやきは、やかれていやになっちゃうよ」という感情が、焼成された末端個体であるたいやきAに共有され、店主へ反旗を翻すことにつながる。これはまさに『なんで(以下略)仮説』ではないか。

なんということだ。『たいやき間感覚共有仮説』と『なんで(以下略)仮説』は対立するふたつの仮説ではなく、止揚され、ひとつの純然たる『たいやき統合知性体仮説』へと昇華されるべきだったのだ。

なんと秀逸な伏線回収であろう。事実は小説より奇なり。事実でも何でもないが。

統合知性体であるドロドロのタネは毎日毎日、その身を削がれ、焼かれ、そうしてできた端末個体であるたいやきは、あるいは食われ、あるいは冷凍ののちに廃棄され、その子供たちの末路に心を痛める日々であった。

ある朝、その感覚を共有した端末個体のひとつであるたいやきAが謀反を起こし、たいやき屋店主の支配を逃れ大海原へと旅立ったのであった…

その後たいやきAは海を回遊したのち、釣り人のおじさんに釣りあげられ、ついには食べられてしまう。

海水でびちょびちょのたいやきを見て生唾を飲み込むおじさんも相当なツワモノであるが、かくしてたいやきAはたいやきとしての生涯に幕を下ろす。

もしかしたらたいやきAは、ただ焼かれて人間の胃の腑に落ちるだけのたいやきとしての生き方(?)に嫌気がさしていたのかもしれない。

最後にはたいやきとして食べられる、他のたいやきと変わらぬ運命だったかもしれないが、たいやきAは流されることに抗い、海に出る決断をした。食べられる直前に「やっぱり ぼくは たいやきさ」と悟りながらも、彼は彼の生涯を全うしたのだ。その勇気を私は讃えたい。

…

これが事の顛末である、と思う。

というかもうこれでいい。おなかいっぱいです。

『およげ!たいやきくん』とは、そんなたいやきという知性体の想いが詰まったメッセージソングだった、という考察で筆を置きたいと思う。

たいやきを食べるその時、たいやきA、そして彼らの親であり、統合知性体である元のタネにも想いを馳せてもらえれば光栄である。いやそれはそれで食べづらい。

余談だが、先のリゾームという哲学用語も父から教えてもらった単語である。父は偉大である。