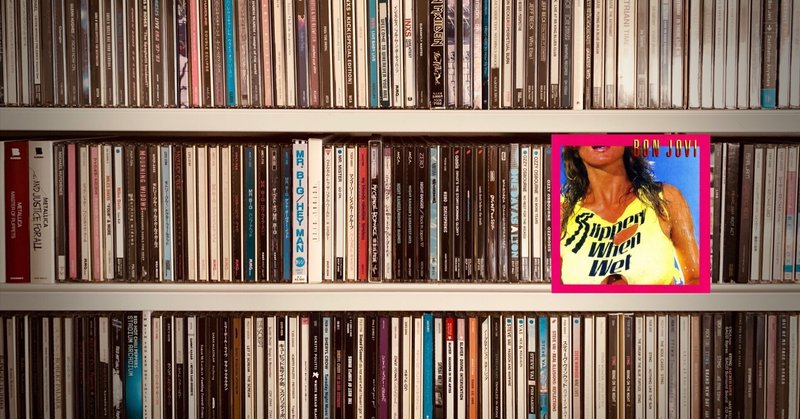

音楽人生の入口になってくれた 『Slippery When Wet』 BON JOVI

いまさら説明不要のアルバムのひとつだと思いますが、1986年にリリースされた本作には最も影響を受けた世代でもありますので、ここで書かせてください。

深夜に放送されていたMTVを中心に様々な洋楽に関心を持ち始めていた頃、印象的なビッグコーラスのイントロと共に現れたのがBon Joviでした。毎週のように “You Give Love A Bad Name” が流れたのです。

「ボン・ジョヴィって、バンドの名前?」という疑問から始まったこの遭遇は、私の人生に後々まで影響を与えることになりましたし、50歳前後の方々だとそういう人は(世界的にも)決して少なくないだろうと思います。

ヴォーカルのジョン・ボン・ジョヴィの名前から「ボン・ジョヴィ」と名付けられているバンドであることを知りますが、 “You Give Love A Bad Name” がこの時点で既に3枚目となるアルバムからの1stシングルだと知るのはもう少し先になります。

曲の入りのインパクトはあるものの、そんなに夢中になった訳ではなかった “You Give Love A Bad Name” ですが、それはもうとにかく売れました。何度も観たり聴いたりしてると好きになってくるのが世の常だと思いますが、続くシングルの “Livin’ On A Prayer” でがっちりと心を掴まれます。

今観てもかっこいいMVで、モノクロのリハーサルシーンから大サビでカラーになるところにはシビれたものでした。

Woah, We’re half way there

Woah, Livin’ on a prayer

当時、ここで熱くならない人はいなかったでしょう。ジョンはもちろんですが、横にいるリッチー・サンボラもとにかくカッコよかったのです。

私の記憶では売れたなんてもんじゃないくらいにかかりまくっていて、トミーとジーナの物語は永遠に歌い継がれることになりました。PlayとPrayの違いもここで学びました。

そしてさらにこの後、“Wanted Dead Or Alive” がシングルとして登場します。あれだけの超絶クオリティ曲が2曲続いた後に、またもや信じられないかっこよさで、しかもタイプの違う曲がチャートを駆け上がったのです。ボン・ジョヴィ、ヤバすぎる!

すっかりファンになってしまった私は、ここでようやくアルバム『Slippery When Wet』を入手します。するとそこにはどれも1回聴けば覚えてしまうようなキャッチーさを兼ね備えた、多彩で隙のない10曲が収められていたのです。

まだアルバム単位で音楽を聴く経験が少なかった私にとって、⑴ Pink Flamingos - Let It Rock は衝撃のオープニングでした。今改めて聴いてもデヴィット・ブライアンのキーボードは格調高いですし、続いて始まる “Let It Rock” はこの後に始まる私のHR/HM旅のオープニングにもなりました。

⑵、⑶と既に何度も聴いたヒット曲が続いた後に ⑷ Social Diseaseが来ます。当時も嫌いではありませんでしたが、いま聴くと「ブラスを入れたのもやりたかったんだな」と理解できますし、とてつもなくいいアクセントになっていて、アルバムの隙のなさを象徴しているように感じます。

そして、⑸ Wanted Dead Or Alive ではリッチーの声とギターにもシビれまくりました。いま聴くとある種のルーツ・ミュージックを意識しながらも、当時の(仰々しさを含んだ)ハードロックとして絶妙に仕上げられていると感じます。ギターソロも起承転結が最高です。ここを飛ばして聴くなんて信じられない。

前半で3曲の大ヒット曲が登場するのですが、このアルバムがすごいのはここからです。

当時でいうB面(レコード復興のおかげで再び通じる言葉になってるかも?)にも冗談抜きで全曲シングルヒットが可能な5曲が並んでいるのです。このアルバム、エグすぎる!

仕切り直すかのように ⑹ Raise Your Hands で拳を振り上げた後には、なんとも切ないメロディを持ったバラード ⑺ Without Love の時間です。正真正銘のおじさんになった今、ボン・ジョヴィのバラードでは最も好きな曲になりました。ギターソロは完全に曲の一部となっており、美しいです。

再び ⑻ I'd Die For You でドラマチックに盛り上がったところで、世界中が溶けたであろう ⑼ Never Say Goodbye の登場です。若い頃は「いくらなんでも気恥ずかしい」と思っていましたが、おじさんになると色んなものにさよならしてきましたし、これからもしていかなければなりませんので、なんだか泣けてきます。きっと今のジョンが歌ったらもっとグッとくるでしょうね。

最後はアルバムの邦題にもなった ⑽ Wild In The Streets です。疾走感あふれるこの曲が大好きでして、いつ聴いても嫌なことが吹っ飛んでいくありがたいアンセムです。

こうやって振り返るとやっぱりアルバムそのものの質が高かったと再認識しますし、ジョンとリッチーが主要なメンバーではあるものの、ティコ・トーレス(ドラム)がいたことは大きかったと思います。いつも素晴らしい音で歯切れよく叩いてくれていて、キャッチーな楽曲が最後のところでチャラくならないのはティコのドラミングがしっかりしていたからでしょう。

プロデューサーのブルース・フェアバーンや、⑵、⑶、⑺、⑻、⑼で共作しているデズモンド・チャイルドの力も大きかっただろうと思います。必要なタイミングに必要な人達が集まったということなのかもしれません。

本作はハードロックとかグラムメタルとか、そんなものを飛び越えて多くの人が聴いたと思いますし、私もジャンルなんかは意識することなく、ただヒット曲として聴いていました。その音楽が思春期の鬱屈を爽快に吹っ飛ばしてくれたのです。

世界中の人がそうだったのか、ここからホワイトスネイクやシンデレラやスキッド・ロウ、ポイズンやモトリー・クルーや復活したエアロスミスまでもがチャートを賑わすようになっていきます。

彼らの曲自体に魅力があったのは間違いありませんが、あそこまでヒットした背景には先行したボン・ジョヴィの存在が一つの要因としてあっただろうと思います。私自身がその1人でして、ボン・ジョヴィをきっかけにこの手の音楽にどんどん傾倒していきました。

HR/HM(ハードロック/ヘヴィメタル)というジャンルを意識して聴くようになってくると、これが不思議なもので、よりハードで、ヘヴィで、ポピュラーではないものを求めるようになります。

そんな欲求を絶妙な加減とタイミングで叶えてくれたのが、ガンズ&ローゼスの登場やメタリカのブレイクでした。

そんな彼らにしても、ボン・ジョヴィをきっかけにグラムメタル勢が築いた土壌がなければあそこまで売れることはなかったのではないかと思いますし、売れに売れた彼らも言ってみればポピュラーな存在になっていきます。(そう考えるとこの辺りとは関係なく売れていたヴァン・ヘイレンってほんと別格)

私自身もスラッシュ四天王や、後追いで70年代のレッド・ツェッペリン、ディープ・パープルやレインボー、ブラック・サバスなどを聴くようになっていきました。

ツェッペリンなんかは今でも定期的に自分のブームとなる(その度に新しい発見があります。ほんとすごい人達ですよ)永遠の愛聴バンドとなっていますが、結局はこれらの入口になってくれたのも『Slippery When Wet』だったことになります。

のちには札幌ドームで2度、生のボン・ジョヴィを観る機会に恵まれましたし、そのうちの1回は残念ながら空席が多く、「ジョン、ごめんよ」と心の中で謝りながらの参戦になりましたが、全く手を抜くことなくやり切ってくれたバンドに心から感謝したのも良い思い出です。

リッチーがバンドを離れて随分経ちますし、初期メンバーのアレック・ジョン・サッチ(ベース)は亡くなってしまいましたが、この時のボン・ジョヴィのおかげで今の趣味があると思うと、どれだけ感謝しても足りません。大袈裟じゃなく人生を変えてくれた1枚です。

なんだかんだ言ってもボン・ジョヴィだったなという話でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?