食いだおれ・見だおれの街、函館【旅行記#11】

シリーズものです。2024年最初の更新になります。過去作は以下からどうぞ。

序文

皆様お久しぶりです。そして新年明けましておめでとうございます。出だしからいろんなことがありましたが、2024年ももう2月が終わろうとしています。年を経るごとに新しい刺激が減って時の流れが速くなる、という一般論がありますが、繰り返される目の前の出来事をぞんざいに扱ってしまうのも一因と思ったり思わなかったりしています。

今回は1月末に訪問した函館の記録です。また間隔が空いてしまいましたが、やっと時間的な余裕が出てきたので書くことにしました。

Day 0 (準備編)

訪問したのは2024年1月。真冬に函館行きを決意したのはAIR DOのセール(第1弾)があったから。往復で1万円台なら行くしかないでしょう。ちなみに2月に第2弾くるとは思っていなかったし、倍率も高すぎた。GWあたりに道東を再訪しようと思っていたが断念。

Day 1 (移動+夕食+α)

午後の便で羽田から函館空港へ。千歳経由だと特急を使っても3時間くらい追加でかかるので、空路で直接函館に行けるのはありがたい。

訪問したのは1月最終週。札幌近辺は雪が大変だったらしいが、道南はそうでもなく、むしろ快晴に恵まれた。

空港からは路線バスで駅前へ。シャトルバスも運行しているが、旅に来てまで点と点を最短距離で結ぶ移動をするのももったいないと思い前者を選んだ。湯の川温泉に併設する団地を通ると、温泉街を支える方々の生活が根付いているのだと感慨深くなる。

シャトルバスより早く出発して、駅には少し遅れて到着。荷物を下ろすため、一度駅近くのホテルにチェックインし夕食と夜の観光に繰り出す。

夕食はお寿司。前回(#1)の経験から駅前の根室花まるへ早めに行くことにした(今調べたら首都圏にも出店しているらしい、もったいないことをした)。

1回転目には間に合わなかったが、整理番号10番台をゲットすることができた。17時過ぎで待ち時間20分程度。この程度なら余裕で耐えられる。案内される頃にはさらに20組ほど増えていたのでこの作戦は大成功だった。

北海道ならでは、の寿司を大満喫した(気でいたが、上述のとおり東京に出店されていては伝えたい魅力も半減してしまう。ご当地の味を身近で食べられるのはありがたいことだが、旅先で見つけたおいしそうなお店が家の近くにもあったと知ったときのショックたるや。SNSやブログに頼らない旅を心掛けていたが、最低限のリサーチはしておくべきだったと反省)。

夕食後は市電とロープウェイを乗り継いで函館山山頂へ。吹雪に耐えながら風景のコンディションが整うのを待つのが通例だが、今回は非常に恵まれていた。トップの写真にも採用させてもらったが、雪もなくかつ満月という条件に立ち会えたのは最高であったと思う。

下山後は近場の建築物見学へ。ライトアップこそされていたが、暗くてよく見えなかった。

あてもなく散策をしながら宿へ帰り1日目は終了。

道中で気づいたことだが、五島軒をはじめとして函館はカレーの街でもあるらしい。近代以降の舶来文化の玄関口であることを思えば当然かもしれないが、一般化しすぎた故にピックアップされなくなってしまったのだろう。

宝来町のほうには同じ「こいけ」の名を持つ2店舗が向かい合っていて、歴史の長さを感じることができる。次回はこのカレーと谷地頭温泉を目当てに来ようと思った。

Day 2 (がっつり観光)

2日目。帰りの飛行機は翌日朝なので、この日は丸一日使うことができる。

ホテルの朝食からスタート。ラビスタほどではなかったが、道産食材を多く使ったビュッフェは食べ応えがあった。

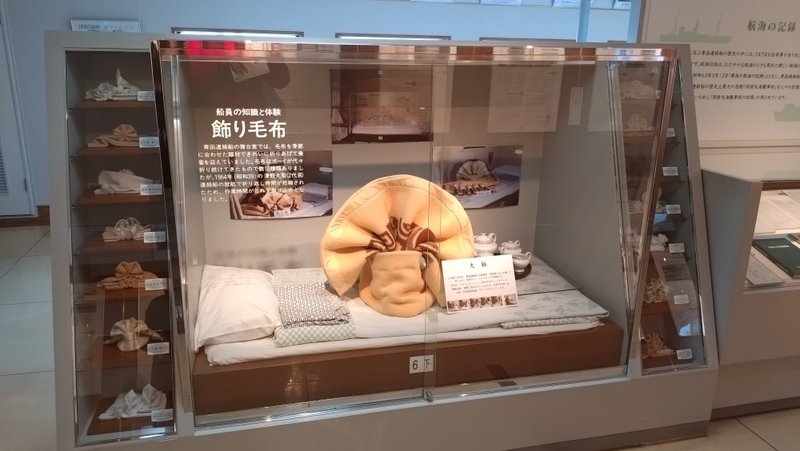

朝食のあとは朝市を散歩しつつ青函連絡船・摩周丸方面へ。青函トンネルが開通する昭和63年まで本州との交通・物流を支えた往年の大型船はものすごい迫力であった。

時代には逆行するが、次は近代箱館の中心地・五稜郭へ。前回はタワーが閉まっていて上からみることは叶わなかったが、今回は難なく上れてしまった。日米和親条約による開港から戊辰戦争まで、激動の十数年を振り返る展示もあり、中も外も見飽きることがない。

昼食はおなじみのラッキーピエロで済ませ、再びベイエリアへ。前日のリベンジをすべく洋風建築を見て回る。

日も暮れてきたのでレンガ倉庫群方面へ。お土産を見繕ったり、ワインを試飲したり購入したりした。サイズの関係で断念したが、しばれづくりのワインはブドウをそのまま食べているような甘みを感じることのできる代物だった。ネットでも買えるようなので興味のある方はぜひ。

がっつり夕食、の前に小腹がすいたので函館名物の「アレ」を調達することにした。「アレ」とはもちろん、ローカルコンビニ「ハセガワストア」のやきとり弁当である(さすがにこれは首都圏では食べられまい)。

問題点があるとすれば、店舗の所在と営業時間か。今回拠点としていた函館駅付近にも店舗はあるが、閉店が19時、やきとり弁当の注文締め切りがその15分前と他店よりも早い。急いで戻り店舗に着いたのが18:30。その後もやきとり弁当目当てに訪れる客が多く、大賑わいであった。味は言わずもがなである。

少し休憩をはさみ、今回の目的の1つでもあったイカ刺しを探しに行く。朝市を散策していたときに、ここ数日は時化でイカが入ってこないという話を聞き、少し心配していたが、店頭にいけすを置いているところがあり、その中にイカが1杯泳いでいたのでここならありつけるかもしれない、と思い入った。

想像はついていたが、店を出るといけすの中には何も泳いでいなかった。いのちをいただくことで生かされていることを認識する機会は久しぶりであっただけに、一つ一つの食材に対するリスペクトを思い出すことができた。

Day 3 (帰宅)

朝の便で羽田へ戻る。朝食を済ませるとすぐにバスで空港へ行かねばならなかったため、それっぽい観光はできなかったが、バスの車内から朝日に輝く津軽海峡と本州を見ることができた。

AIR DOの機内にて。行きの便では紅茶のサービスがあったのだが、帰りの便では紅茶の提供は終了しているようだった。この紅茶がとても香り豊かでおいしく、また飲みたいと思っていただけに残念ではあったが、家庭向けの機内販売はあったので購入してしまった。ラベンダーの香りが北海道を思い出させる。

おわりに

観光地としてはベタになってきた函館だが、2日回っても足りないぐらいの魅力はあると思っている。今回は飛行機代を抑えるべく、夜に出て朝に変える変則的な2泊3日旅となった。ホテル代が1泊分なくなるのであればセール料金でなくても初日朝発+2日目夕方帰着のプランでも総滞在時間はほぼ変わらないし、値段もそこまで差が出ないかもしれない。飛行機のセールの割引額は大きく、冷静な判断力を奪ってしまうほどの魅力があることは確かだ。構想を練りながらタイミングを待つことと、通信回線を強化すること、この2点がお得に旅をするコツなのかもしれない。それではまた次回。(谷地頭温泉とカレーめぐりの旅は実現するのだろうか?)

続編へのご期待、ありがとうございます! いただいたサポートは旅費の足しとして宿・現地での飲食・交通手段に使わせていただきます。その内容も記事にしますので楽しみにして待っていてください。