哲学の建築家白井晟一が設計した松濤美術館 たてものばなし【建築ツアー参加方法・レポあり】

渋谷区にある松濤美術館は、数少ない白井晟一設計の現存・見学できる建築です。

竣工から約45年経ち、一度改築工事を経ていますが重厚で美しい佇まいです。

都心にありますので、ぜひ訪れてみられてください。

1.松濤美術館とは

歴史:1981年に開館した

所在地:閑静な高級住宅街である松濤にある

所管:渋谷区

常設展:なし(絵画・彫刻をはじめとして版画・陶芸・染織・書画などあらゆる分野・時代にわたる様々な内容の特別展を年間4回程度開催)

公式ホームページ:https://shoto-museum.jp/

2.建築

2-1.建築概要

設計:白井晟一研究所

施工:竹中工務店

竣工:1980年

※2013年に設備の老朽化のため、改築工事を行っている

2-2.建築の特徴

①松濤という高級住宅地と、美術館の機能の両立

・松濤地区の当時の高さ制限(地上から10m)に対して、地上部分を2階に制限し、地下に2階分を造ることで対応

・住宅地のため外壁に窓を作らず、代わりに建物内側の吹き抜けから採光

②素材にこだわっているが故の格調高さ

・外壁には白井晟一自身が韓国で見つけて名付けた「紅雲石」という花崗岩を使用しています

・入り口の天井に貼られたオニキス

こちら光る木のように見えますが、光を通る石「オニキス」です。

ラグジュアリーホテルやレストランの壁でも使用されることがあるようです。(https://import-stone.net/product/msent)

③当初の計画が垣間見える、ある意味「探検のしがいがある」

・元々は橋を渡った後に入口を設置する計画だった

上記の吹き抜けにある橋を渡った先に入り口があり、そこから展示を見回るルートにする予定だったそうです。

・美術館入り口向かって左に、用途不明の部分がある

受付向けに作られたと推察はされるが、当時の記録などは残っていないそうです。

3.建物ツアー概要・参加方法

松濤美術館では、基本的に毎週金曜日18:00から30分間の館内建築ツアーを行っています。

必ず毎週行われているわけではないので、今後の予定は公式のイベントページをご覧下さい。

2024/1月時点で発表されている日程:1月26日(金)、2月2日(金)

参加費:無料(入館料のみ)

定員:15名 ※とはありますが、私が参加した時は人数は数えられていませんでした

事前申込:必要なし ※但し、人気の特別展開催時などは予約が必要となる場合があります

参加方法:開始時間までに入館すると、10分前くらいに建物ツアー参加希望者の集合場所が放送でアナウンスされますので、集合場所に向かってください

☆建物ツアーおすすめポイント☆

・通常では入れない豪奢な館長室を覗くことができる

・スタッフの方それぞれならではの説明が楽しめる

・全く白井晟一についても知らなくても楽しめる(子供も参加していました)

4.白井晟一とは

4-1.経歴

1905年 銅造りの家柄である白井伸銅の当主白井七蔵の長男として京都に生まれる

1917年 12歳の時、父親を亡くし、姉の嫁ぎ先である、日本画家近藤浩一路のもとに引き取られる

1924年 京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)図案科に入学

1930年 哲学を学ぶためドイツに留学

1933年 帰国後、東京の山谷で孤児の世話をするなどして過ごす

1935年 義兄近藤浩一路の自邸設計を手伝ったことから建築の道へ入る

1955年 「原爆堂計画」を雑誌『新建築』4月号に掲載

1983年 死去

4-2.白井晟一についての豆知識

① 建築界でもっとも権威ある賞のひとつである、プリツカー賞にノミネートされていた

プリツカー賞には、これまで日本人では丹下健三、槇文彦、安藤忠雄、妹島和世+西沢立衛/SANAA、磯崎新らが受賞してきた

磯崎新が白井晟一を推薦しプリツカー賞のノミネートが決まったが、その前年に白井晟一は亡くなっていたので、存命の建築家を対象としているプリツカー賞の受賞は反故にされた

②多くの装丁デザインを手掛けている

中央公論社社長である嶋中雄作との戦前からの関係をきっかけとして、中央公論社の書籍のデザインに携わる

現在も使用されている同社のロゴマークも、白井の手によるものである

出典:中公文庫Webサイト

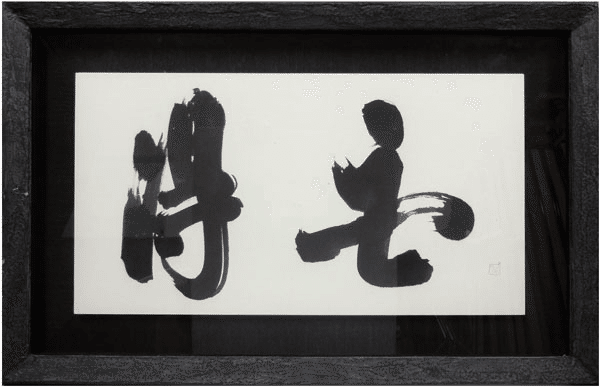

③書の達人である

白井は幼少期から書道に親しんでいた

1960年(55歳)頃から晩年に至るまで、書動に没頭し、1日何十枚と書いていた

代表作品

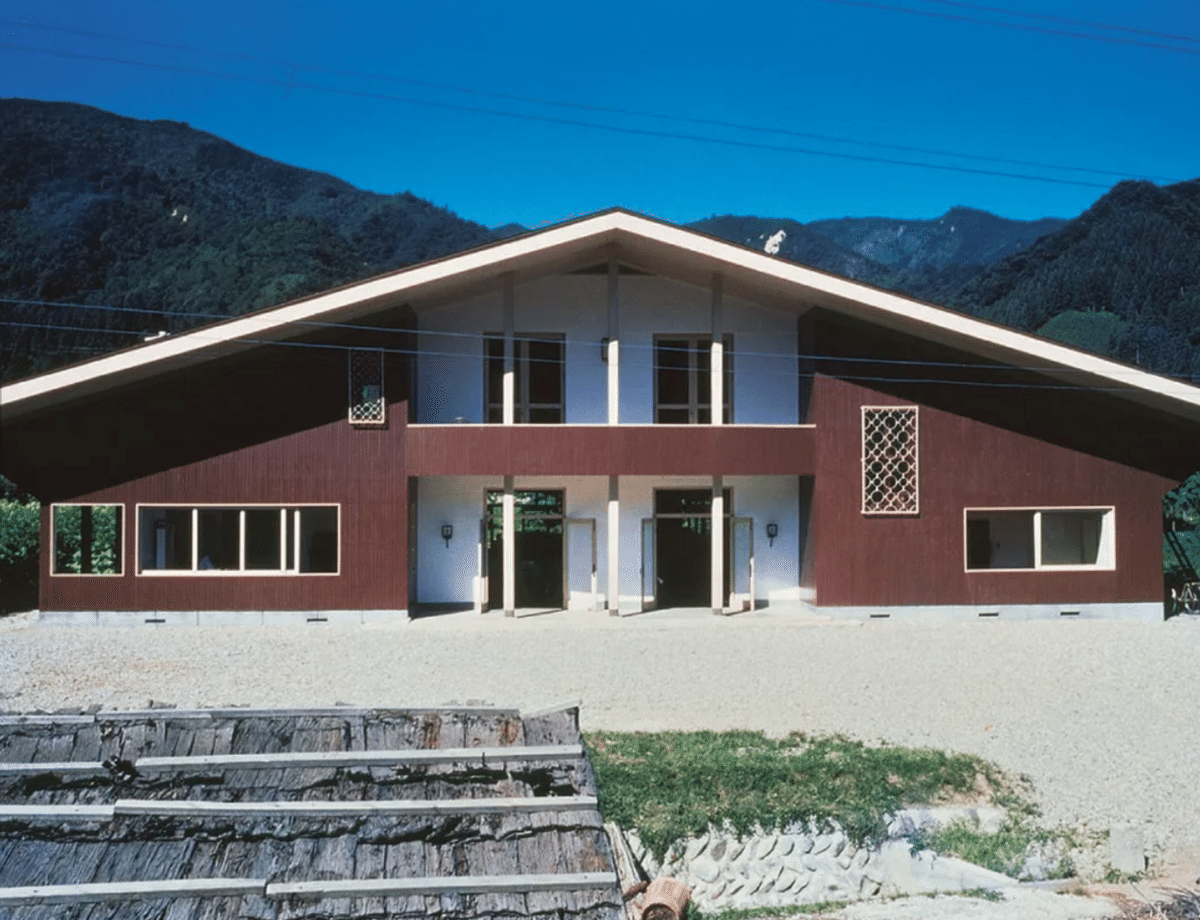

①稲住温泉友諠館(旧秋ノ宮村役場)(秋田県湯沢市)

白井は戦後の48年に講演に招かれたことがきっかけとなり、秋田県雄勝郡(現湯沢市)へ通い始める

雪国の中では珍しいテラスと急勾配の屋根、そして鮮やかな赤色の外壁が特徴である

②親和銀行懐霄館(長崎県佐世保市)

地上11階建てのコンピュータ棟

外壁には長崎県諫早で採れる諫早石を使用

5.参考サイト

https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/24738

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?