『東京近郊の鉄道網を完全把握したい!』③ -西武の魔境地帯-

・路線図完全把握シリーズの第3回です!

----- 過去回はこちら!-----

第1回『環状線編』

第2回『池袋は埼玉の植民地?』

・今回は、個人的に完全把握への道のり最大の鬼門だと思っている『西武線魔境地帯』を攻略して行きたいと思います。かなりハイカロリーです。

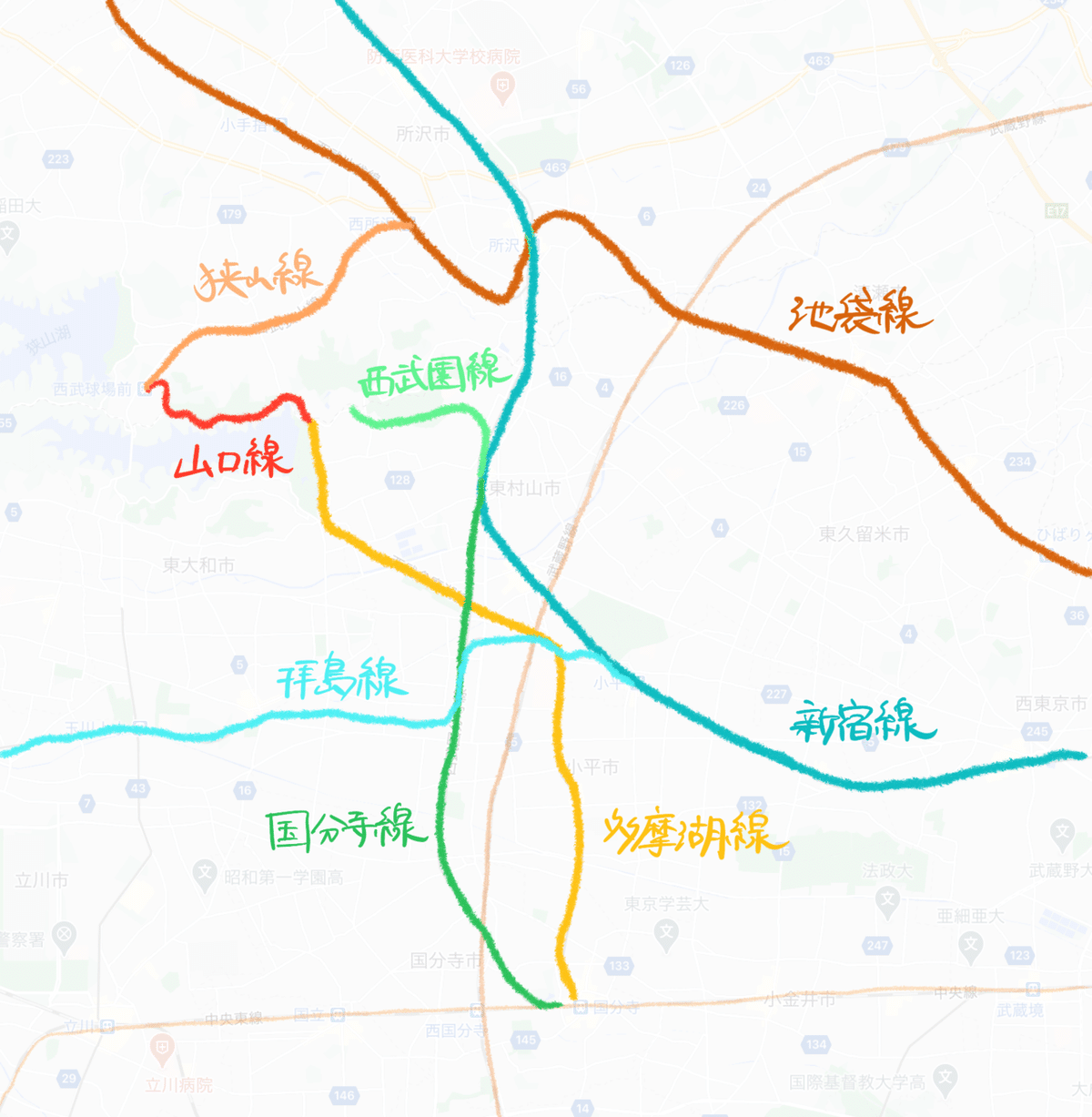

・ココです。

・拡大するとこんな感じ。

・都心でもないのにこんなに路線が複雑に絡み合ってるのキモすぎますね...

・しかも恐ろしいことに...

・グレーでなぞった路線は全て「西武鉄道」の路線なんです。

・何社かの路線がバトってるならまだしも一社でなぜそんな混沌が生まれたんだ...

・しかもこの狭い区画になんと8路線がひしめき合ってます。いや怖い怖い怖い...

・ということで、なんでこんなことになってるのかを事細かく調べたのですが、全てを丁寧に説明するととんでもない量になってしまうのでなるべくざっくりと概要をまとめていきたい思います。

元々は違う会社だった

・端的に言うとこれに尽きます。先ほど「何社かがバトってるならまだしも」と言ってましたが、まさしくバトってたが故の混沌でした。

・ということで把握するにはそのバトルの歴史を振り返らざるを得ません。

意外な古株『国分寺線』

・この混沌の中の最古参路線はなんと意外や意外『西武国分寺線』です。

・「川越鉄道」という会社が、1894年に国分寺-東村山(開業当時は久米川)間の現在の国分寺線にあたる区間、翌年の1895年に東村山-川越間の現在の新宿線の一部にあたる区間を川越線として開業しました。

・今は新宿線から東村山で枝分かれしてJR武蔵野線と並走している「なんでそこ結んだ?」感のある国分寺線ですが一番最初からあるとなればなるほど納得ですね。

バチバチの『武蔵野鉄道』VS『西武鉄道(旧)』

・地図をちょっとズームアウト。

・1915年に「武蔵野鉄道」という会社が、池袋-飯能間を結ぶ現在の池袋線にあたる区間を武蔵野線(現在のJR武蔵野線とは別)として開業します。

・この開業により、武蔵野鉄道が飯能、所沢から一直線に都心に乗り入れられるのに対し、川越鉄道は一度国分寺を経由しないと都心に出られないことから輸送競争で不利になってしまいます。

・苦境に立たされていた川越鉄道は、吸収合併などを経て1922年に「西武鉄道(旧)」へと改称。

・そして、1927年に「西武鉄道(旧)」は武蔵野鉄道に対抗すべく、高田馬場-東村山間を結ぶ現在の新宿線にあたる区間を村山線として開業します。もうバチバチです。

・同じ西武なのに新宿線と池袋線がビッタリ至近距離で並走しているのは元々ライバル関係にあったからというわけです。

・のちに村山線は1952年に西武新宿駅まで延伸し、それと同時に西武新宿-本川越間を「西武新宿線」として改称。切り離された国分寺-東村山間が「西武国分寺線」に改称され、現在の運行形態になります。西武新宿線が新宿と川越をかなり迂回して結んでいるのもこういった経緯があったというわけです。

みんな行きたい「村山貯水池」

・人口増加に伴い急増する東京の水需要に応えるために、多摩川の水を貯めておく池として、『村山貯水池(現在の多摩湖)』が1927年に竣工します。

「村山貯水池」が竣工(のちに隣接して1934年に「山口貯水池」も竣工)すると、貯水池周辺は行楽の一大名所となり、近隣の鉄道各社はこぞって新線を開通させます。

・「武蔵野鉄道」は西所沢駅から、「西武鉄道(旧)」は東村山駅から、「多摩湖鉄道」は国分寺駅から、それぞれ上の図の通り3路線を村山貯水池に向けて開通させました。

・てっきり「西武ドーム」や「西武園ゆうえんち」など、西武グループの娯楽施設へのアクセス線として作られたと思っていたので、これらがため池に行きたいがために3社が路線を伸ばしあった遺産だったとは驚きでした。

・国分寺線と一部並走する「多摩湖鉄道(現在の多摩湖線)」も、それぞれ敷設の時期と目的が違っていたなるとそこに走っている意味も納得できますね。

・のちに記述する合併後に、それぞれ現在の路線名に改称しますが詳しくは割愛します。

戦後の合併・「山口線」と「拝島線」

1940年に「武蔵野鉄道」が「多摩湖鉄道」を吸収合併。そして戦後の1945年に「西武鉄道(旧)」と「武蔵野鉄道」が合併。翌年の改称を経て現在の「西武鉄道」になり、前述した路線たちは全て西武鉄道の路線になりました。

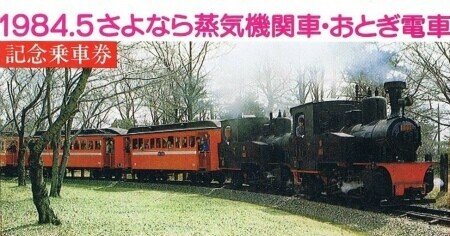

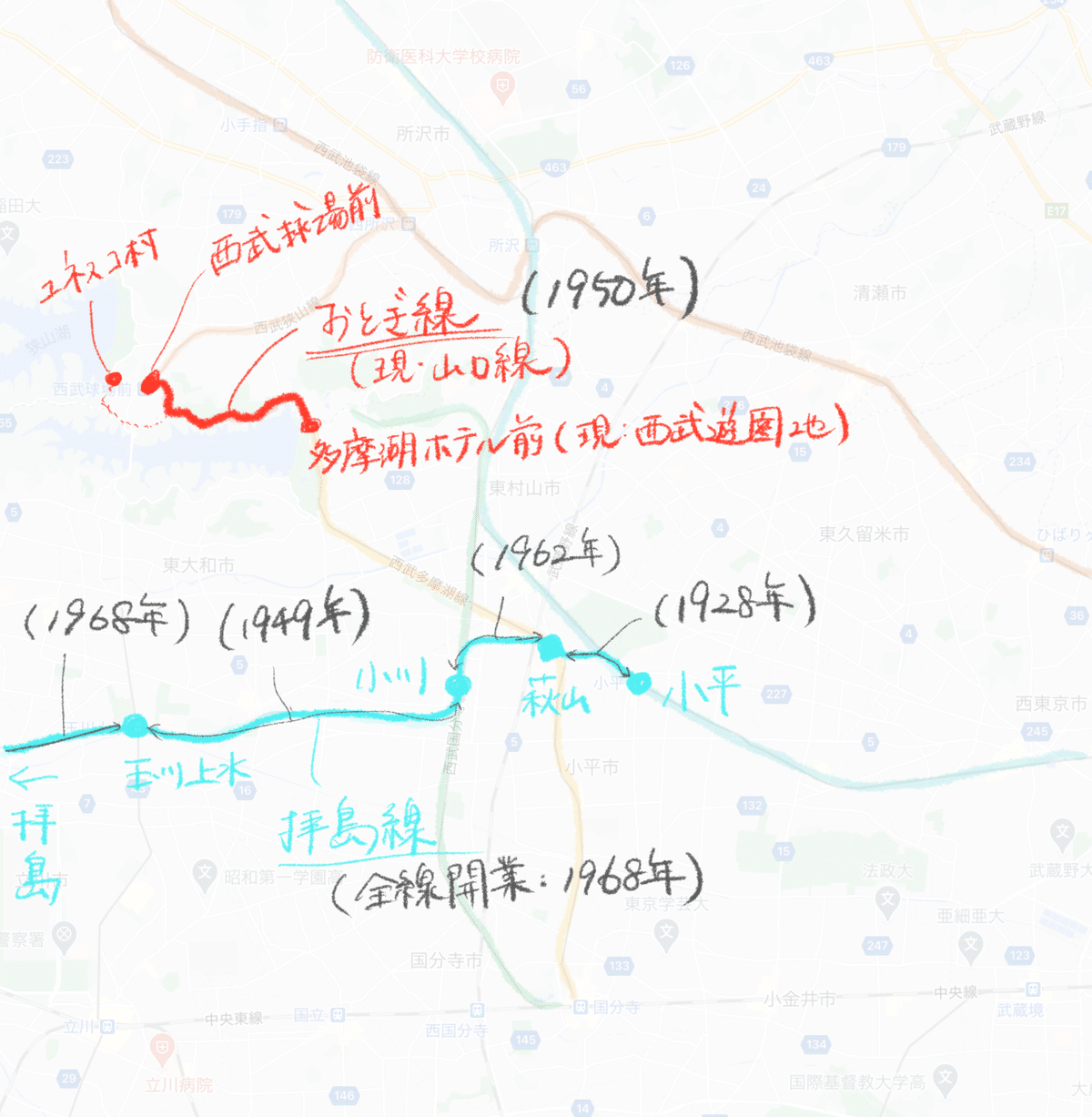

・1950年には多摩湖線と狭山線の終点どうしを結ぶ「おとぎ線(現在の山口線)」が開業しました。今でこそ、「西武園ゆうえんち」と「西武ドーム」を結んでいますが、当時は駅名にもある通り「多摩湖前ホテル」と「ユネスコ村」というレジャー施設を結ぶために作られたアトラクションのような列車で、1984年に大規模改修が行われるまでは、蒸気機関車が走ったりしていたらしいです。

・1985年からはAGT(案内軌条式鉄道)=(ゴムタイヤで走るやつ)として運行形態を変え、現在まで運行されています。

・そしてようやく最後の拝島線です。

・こちらかなりややこしい歴史を持っていて、図を見てもらえるとわかると思うんですが、継ぎ足し継ぎ足しで40年もの歳月をかけて今の形になったという路線です。まあ、もう、それだけ覚えておけば良いと思います。全線開業したのは一番最近です。

・...はい!!以上になります。

・そんなこんなの経緯を踏まえてもう一度この魔境地帯を眺めてみると、「なるほど、なるほど、確かにね...」と、それぞれの路線がある意味が腑に落ちて、すんなりと頭に入ってくるんじゃないでしょうか。(そうなっていて欲しいな、というのがなんとかまとめ上げた僕の切な願いです...)

・Wikipediaを中心にかなりこの沿線の知識を頭に入れた上で、色々と省略して書いてしまったので、なかなか把握が追いつかないところもあったかもしれませんが、是非気になるところがあったら調べてみてください!これくらいが限界でした...!

・鉄道のなんで?を深掘りすると、どうしても歴史を避けて通れないのは宿命ですね。今後も続くようならこんな話はまた出てくると思いますが、どうせならとことん詳しくなってやりましょう!ということで...

・それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?