サウンド・アートは「クライシス」に対して何ができるのか——即興演奏の距離とメディアの不透明性について

新型コロナウイルスのパンデミックは直接的/間接的に世界を大きな混乱へと陥れた。ここ日本でも2020年1月に最初の感染例が報告されて以降、瞬く間に感染が拡大。同年4月には最初の緊急事態宣言が発令され、約2ヶ月間にわたって不要不急の外出を自粛するよう呼びかけられた。首都圏の繁華街では多くの店舗が休業に追い込まれ、まるでゴーストタウンのように人間の気配を失った都市の様子がニュースで繰り返し報道された。こうした状況下で人間と人間が対面で接触することは感染のリスクを負った行為だと看做されるようになり、人々は従来の生活様式から否が応でも変更を迫られることとなった。パンデミックは生活の隅々まで影響を及ぼしたが、そのうちの一つが他でもなく文化芸術に関わる活動だった。とりわけフィジカルな空間をリアルタイムに共有することで多数の人々が振動=音を分かち合う音楽は、甚大な被害をもたらされることとなった。

人間が人間と対面で接触することを忌避しなければならないのであれば、それはすなわちライヴ・パフォーマンスの死を意味するだろう。「生きること」と「生き延びること」が天秤にかけられ、誰もが後者を選択するよう半ば強制させられるのであれば、不要不急の「生きること」は抑圧されていくしかない。しかしながら文化芸術は、必要か不要か、「生き延びること」に資するか否かといった問題とは全く別の次元で、いや正に不要不急であればこそ、政治的/経済的決定をものともせずに抑圧を跳ね除けるようにして溢れ出し続けていく。会場に観客を呼ぶことが実質的に禁止されてしまえば、そうではない方途を探り始める。そうして音楽は、とりわけ即興音楽と呼ばれる領域の実践は、主に二種類の形態が、すなわち無観客の会場で行ったライヴを映像として配信する「無観客ライヴ」と、出演者がそれぞれ自宅に居ながらにしてインターネットを通じてセッションを行う「遠隔セッション」が、数多く試みられるようになっていった。

どちらも新しい試みというわけではない。技術的な観点から言っても、パンデミック以前から取り組むこと自体は可能だっただろう。現にライヴ映像を配信で提供することや、遠隔地を結んでオンライン上でセッションを行うことは、いくつも先例がある。だが即興音楽シーンにおいてこれらの試みが過去に主流になることはなかった。それは小規模な音楽ジャンルでありながらアンダーグラウンドなネットワークがグローバルに形成されているため、その気になればいつでも場を共有してセッションを行うことができる可能性がつねにあったこと、加えてライヴ・パフォーマンスという形式は映像よりも現場で時間と空間を共有しながら体験することにより価値が置かれていたことを理由として挙げることができる。いずれにせよ多くの即興演奏家は、パンデミック以降、インターネットを通じたライヴ・パフォーマンスに初めて積極的に取り組むようになっていった。ただし、多くの場合そこでは「いかにして生演奏と同様のパフォーマンスをオンライン上で実現できるか」という問いが問われていた。フィジカルな空間でライヴを行うことができなくなった代わりに、ヴァーチャルな空間でライヴを行うこと。そのためオンライン上でセッションを行うために使用するテクノロジーは、できるだけ透明で、演奏に支障が出ないことが良しとされた。セッションのために遠隔地を結ぶのであれば、その距離は実質的に無化されることが望ましかった——。

本盤はパンデミック下の2020年5月に毎日24時間放送され続けたストリーミングラジオ「Radio Tsonami」で、5月30日に実施されたすずえり、大城真、堀尾寛太の三人のサウンド・アーティストによる遠隔セッションを収録したアルバムである。「Radio Tsonami」は、チリ・バルパライソを拠点とする組織「Tsonami Arte Sonoro」による活動の一つ。同組織は2007年より国際的なサウンド・アート・フェスティバルを毎年開催しており、日本人アーティストとしてはこれまで梅田哲也、赤間涼子、夏の大△(大城真、川口貴大、矢代聡)、堀尾寛太、中島吏英、すずえりらが参加。フェスティバルとラジオのほか、レコード・レーベルの運営や南米のサウンドスケープのアーカイヴ作成、アーティスト・イン・レジデンスなども手がけており、2018年からはバルパライソの中心部で「B.A.S.E Tsonami」というスペースの運営も始めている。サウンド・アーティストの活動を支援する組織だと大まかには言うことができる。

5月の「Radio Tsonami」の放送では、9日に大城真、16日にすずえり、23日に堀尾寛太が、それぞれ単独での配信も行った。過去にフェスティバルへの参加経験がある三人が、毎週土曜日にそれぞれソロで出演し、最後の土曜日となる30日にこのメンバーでセッションを行ったという流れになる。30日のトリオ・セッションでは、三人の演奏を事前に決めた「ルール」に基づいてミックスした音声がラジオで放送されたほか、YouTubeでは演奏している様子が映像としても自主的に公開された。ほぼリアルタイムで進行していたものの、ラジオの音声に対してZOOMの画面をYouTubeで配信した映像はやや遅れており、先に聴覚で音を体験したあと、その音を出した行為が種明かしのように視覚で確認できるというユニークな試みになっていた。とりわけ聴覚上で作り上げたイメージが、実際の映像では予期していたものとは異なるパフォーマンスだったり、音の激しさに比して拍子抜けするほどささやかなアクションだったりと、聴覚を時間差を伴いながら視覚が追いかけていく体験はすこぶる面白かった。これは偶然そのようになったのかもしれないが、もしも映像の方が先で音声が遅れていたら、行為を見たあとに音で確認することの連続となり、全く異なる体験となっていただろう。

さて、本盤には二種類の音源が収録されている。一つは当日のセッションと同一の音源だ。ここにはある「ルール」が設けられている。演奏開始から7分を経過したあたりから、音が不意に途切れたり出現したりし始めるのを聴くことができるだろう。実は三人が出す音のうち、音量が最大の音にその都度フォーカスするというプログラムを組んでおり、つまり大きな音が鳴っている演奏者に自動的にスイッチングするようになっていたのである。プログラムを作成したのは堀尾寛太だという。7分経過後の三人のセッションはアンサンブルではなく、いわばソロの断片を組み合わせるようにして、背景を欠いた大音量のパフォーマンスのみが継続することになる。結果として極めて奇妙な、まるで光が激しく明滅し続けるような音像が出来上がる——とりわけ終盤、三人ともに音量が大き目のセッションとなると、頻繁に切り替わる音が過激なトレモロのような効果を発揮し、このスイッチングの激しさが一種のノイズ・ミュージックのようにさえ耳を撹乱する。集団即興をリアルタイムで加工編集する試みとも言えるが、重要なのは遠隔セッションにおいて生演奏を擬似的に仮構するのではなく、むしろ遠隔セッションがテクノロジカルなメディアによって条件づけられていることをあらためて浮き彫りにするという点だ。それはパンデミック下で盛んに取り組まれていた遠隔セッションにおいて、当たり前のように使用されていたウェブ会議ツールのZOOMが、つねに音声に反応して発話者を指定するような表示がなされていたことをも彷彿させる。

そうしたメディアの不透明性を強調するように、本盤には比較可能なもう一つの音源が、すなわち当日の三人の演奏をそのまま重ね合わせた音源が収録されている。過激なスイッチングが演奏内容よりも音それ自体の変化に耳を向かわせていた先の音源に対して、もう一つの音源はまるでフィジカルな空間に立ち会っているかのように、通常のセッションを聴取するのに近い体験をすることができる。そうは言っても、自作装置や小型扇風機を駆使して内部を剥き出しにしたプリペアド・ピアノを演奏するすずえりと、やはり自作装置のほかリアルタイムに採集した環境音を流す大城真、そしてビニール袋や木材、チラシといった身近な物に加えて電磁石を用い、時に電子音を漂わせる堀尾寛太の三人によるパフォーマンスは、反応の応酬を醍醐味とするような丁々発止のセッションではなく、それぞれのソロを単独で取り出しても成立するようなタイプのフリー・インプロヴィゼーションだ。だがより興味深いことに、この「通常のセッション」は当日、誰一人として視聴者が聴くことのなかった音源でもある。そして環境音の導入も相まってか、ここで聴かれる音はライヴ・スペースで披露されるようなセッションというよりも、音盤上でのみ出現するイマジナリーな空間を構築しているようにも聴こえる。翻って考えるなら、そもそもあらゆる録音作品はディスタンス・アートの一種である。ライヴ・パフォーマンスという形式に囚われなければ、「無観客ライヴ」や「遠隔セッション」が話題に上る遥か以前から、時間と空間をヴァーチャルに仮構する音楽の一つの強力なフォーマットとして録音作品があったことに思い至る。

パンデミック下ではいかにメディアを透明化できるか、そして距離を無化できるのかに汲々とする試みが多々あった。だがメディアも距離も存在し続けているのであり、真に危ういことはこうした音楽の成立条件に対して無自覚になってしまうことにあるだろう。遠隔セッションを例に取るなら、それは果たしてパフォーマーによる自発的な試みだったと本当に言えるのか、そうではなくむしろZOOMという一企業が提供しているツールによって表現させられていたとも言えるのではないか。「Transmisiones Futuras(未来のトランスミッション)」と題された本盤は、正しく来たるべき世界を見据えながらそうした成立条件に切り込んだ作品だと言うことができる。そしてそれが可能だったのは他でもなく、サウンド・アート的な思考法が基盤にあったからではないかとも思う。本盤のコーディネーターでもあるすずえりは2019年11月から12月にかけて「Tsonami」のフェスティバルに参加するためにチリに滞在したが、その直前の10月にチリでは格差問題に端を発するデモが発生。次第に過激化し、死傷者を出すほどの暴動へと発展していた。むろん暴動とまではいかないサウンド・デモも継続していた。そうした中、連日のように起きる抗議デモを目の当たりにしていたすずえりは、その光景を振り返りつつ、帰国後に綴ったエッセイで「音楽」と「サウンド・アート」の差異についてこのように書き記している。

(……)街ではデモ隊が毎日のように通り、さまざまなリズムや楽器が鳴らされ、人々をつなげていきます。でもそれは「音楽」の力であって、サウンドアートにはない力です。サウンドアートという分野は厳密なカテゴリ分けは難しいとおもうのですが、私は個人的に「音を観察し、またメディアとし、そして聞いたことのないような音を発見していく行為」だとおもっていて、音楽のように「メロディやリズム、歌詞で人をつなげたり、何かを伝えたりするような行為」とは真逆だと思っているのです。(すずえり「Tsonami フェスティバル・チリ滞在レポート(その2)」『VOID Chicken Nuggets』2020年4月6日号)

「音楽」が「人をつなげたり、何かを伝えたりするような行為」だとするならば、「サウンド・アート」は「観察」と「発見」が要点となる。これはパンデミック下における遠隔セッションとの向き合い方についても敷衍して考えることができるのではないか。すなわち「音楽」の方向へと進むのであれば、メディアは透明化され、距離は無化されていくことが好ましい。人々を繋げるためにはできるだけ距離が近い方がよく、メッセージを伝えるためには障害物となるようなメディア=ノイズは取り除かれなければならない。しかし「サウンド・アート」は、そうした「音楽」がその目的のために消し去ろうと試みるものを、むしろ発見する。あるいは観察し、音として——時には音以外のメディアを用いつつ——知覚可能な形態で提示する。重要なのは「音楽」と「サウンド・アート」の区分はあくまでも便宜的なものであり、音に関わる表現/作品という点ではどちらも同じであるということだ。すなわちこれらは切り離すことができず、地続きであるとも言える。であれば「サウンド・アート」が示すことは、「音楽」を補完する側面があると言うこともできる。

すずえりによれば、2019年の「Tsonami」のフェスティバルは当初は「水」がテーマであったものの、チリ暴動の発生を受けて「クライシス・社会的危機に対してサウンド・アートが何ができるのか」に変更となったという。彼女が指摘しているようにこの問いはそのまま現在のパンデミックに置き換えて考えることもできる。そしてまた、突き詰めて考えるならば、「クライシス」に対抗することはほとんど不可能だ——可能だとしたらむしろ「音楽」が、人々を繋げそしてメッセージを伝えていくその力を行使することによって、社会に変革をもたらすという筋道を考えることならできる。だが同じ力はまた、「クライシス」そのものを呼び込む力でもある。その意味でも、「音楽」の成立条件をあらためて浮かび上がらせていく「サウンド・アート」の実践は、たとえ無力であろうとも、その無力さにおいて社会に欠かすことのできない視点/聴点をもたらしてくれるのではないだろうか。パンデミック下で制作された本盤は、いまだに収束の目処が立たない新型コロナウイルス禍に見舞われ続けている社会の中で、そのような意味でも耳を傾けるべき作品であるように思う。

初出:suzueri(Elico Suzuki), Makoto Oshiro, Kanta Horio『Transmisiones Futuras』ライナーノーツ(2022年)

■イベント情報

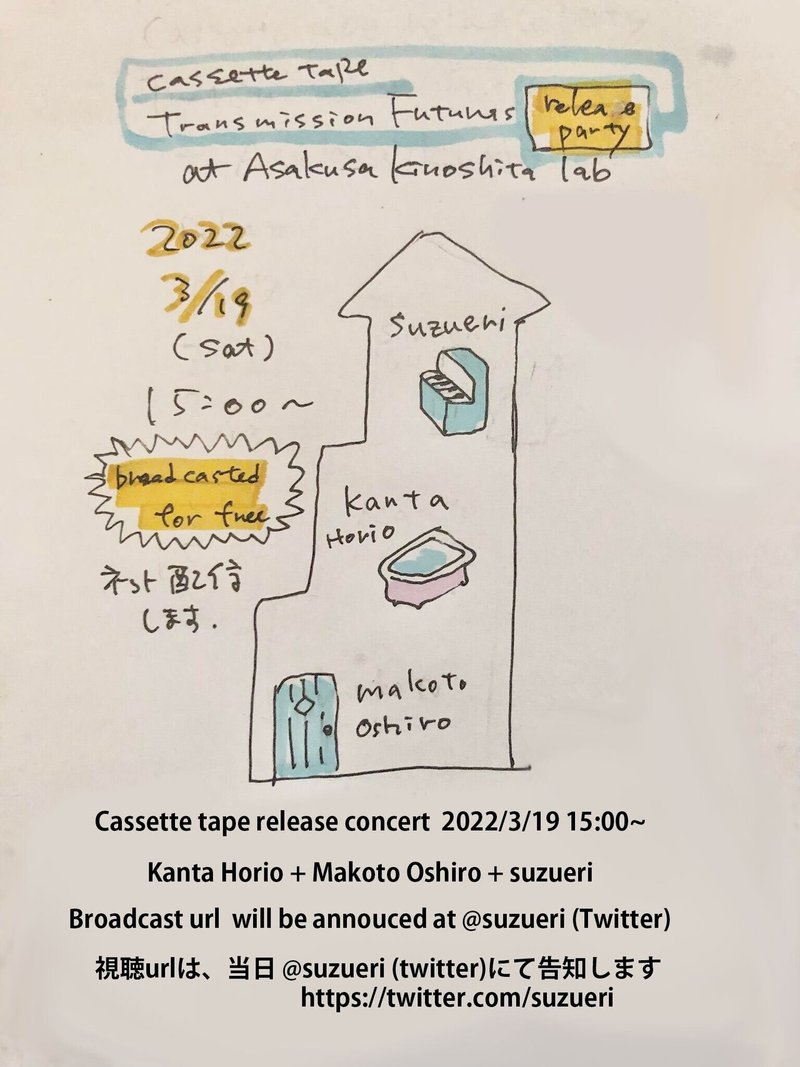

cassette tape "Transmisiones Futuras" release party

Kanta Horio + Makoto Oshiro + suzueri

日時:2022年3月19日(土)15時〜

場所:Asakusa Kinoshita lab

Broadcast url will be announced at @suzueri (Twitter)

視聴URLは当日 @suzueri (Twitter) にて告知

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?