高校野球九州秋季大会を制した長崎県立大崎高校のルーツは、小さな島の炭鉱マンを育成した小さな分校

2020年11月6日、高校野球九州大会決勝が行われ、長崎県立大崎高校が、福岡県代表の大濠高校を5-1で下し、優勝しました。

地元が勝ったからうれしいのではありません。表題のごとく、かつて炭鉱で栄えたのだけど、閉山後さびれ、少子高齢化の進んでいた島の県立高校が九州大会を制したことが、まずもって驚きなのです。

大崎高校は、かつて明治期から昭和初期にかけて炭鉱で栄えた、「大島」と「崎戸(島/町)」の頭文字を取って「大崎高校」となっています。全校生徒で118人ですから、大きな高校の野球部の人数よりも少ないことになります。

今は橋によって本土とつながっているのですが、大島造船所以外は、特別な産業もなく、他地区にもれず、年々人口減少、少子高齢化が進んでいた同地区にある高校がこのような成績を上げることができたのは、もちろん優れた指導者と生徒たちがあったからなのでしょうが、その物語は来年の甲子園で語られることを期待して、ここでは、その小さな島のことを紹介します。

おそらく今の生徒たちも島の歴史の事は、よく知らないでしょう。

【 西海市 大島 】

松島炭鉱大島鉱業所跡 ~ その①鉱業所

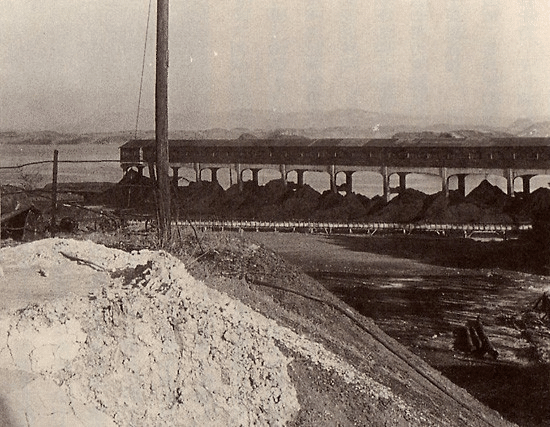

下図は、西海市大島にあった松島炭鉱大島鉱業所の当時の様子です。この炭鉱が、島をあげての産業であったことがうかがえます・・・

前身である大島炭鉱株式会社は大正6年の開坑、同9年に操業停止しています。その後、昭和10年に松島炭鉱株式会社により、大島坑が開坑されました。

昭和45年に閉山。以来、41年が経過しています。昭和50年に撮影された航空写真では、まだ鉱業所跡が、はっきりと確認できますが・・・

さすがに、現在では、確認できるものは、非常に少なくなってしまっています。どこでもそうですが、一番当時の姿のまま残っているものは、1に「石垣」です。2は「コンクリート」、3が「木材」の順になるでしょうか。

昭和20年代の第2坑です。

そしてこちらは第1坑の坑口です。

選炭場付近です。

しかし一帯は、雑草に覆われてしまい、まったく把握のしようがありませんでした。これは坑口跡のように見えますが、どういった使用のされ方だったのかは、わかりません。

頑強な造りですので、さすがに壊すのも大変なのでしょうね。雑草を刈れば、もっとはっきり鉱業所の全貌が見えてくると思うのですが・・・

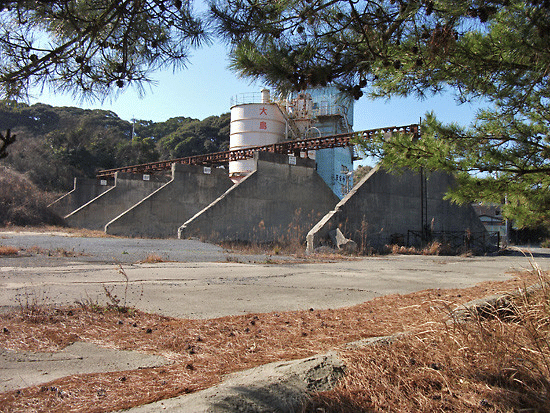

大島坑の積み出し港であった馬込港の積み出し施設です。現在の海岸線は、当時のそれと、かなり変わってしまっています。

おそらく写真に写っているコンベアだろうと、思いますが・・・・

どうぞ、この遺構が解体・撤去されませんようにと願いつつ、この後、炭鉱住宅街へと向かいました・・・・

松島炭鉱大島鉱業所跡 ~ その②ほぼ完璧に残っている炭鉱住宅!

昭和33年頃の大島鉱業所付近です。小さなブロックのように見えるのは、全て炭鉱住宅です。

私の場合、坑口とか、鉱業所の遺構にも興味がありますが、もっとも興味があるのは、この「炭鉱住宅街」の面影です・・・

ターミナルの売店の方は、ほとんど面影は無くなった・・・と話していましたが・・・・・

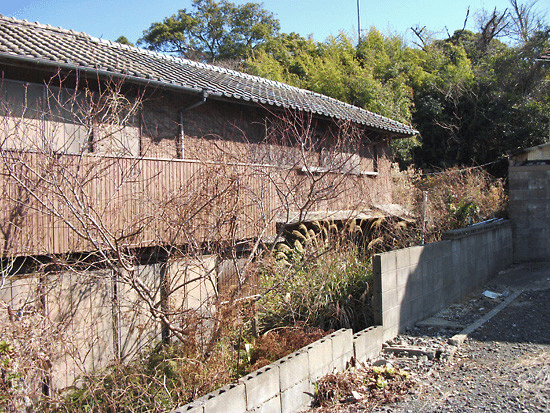

いきなり、そこに現れたのは・・・「ほぼ完璧な姿で残っている炭鉱住宅」!!・・・・しかもかなり古い時代のもので、ここまで完全なものを見るのは初めてでした。(((( ;゚д゚)))

今回は、余計な説明抜きで、ぜひこの炭住を見てやってください!!

ちゃんと、持ち主の方のご了解を得て、撮らせてもらいましたヾ(=^▽^=)ノ

裏手です。実際に生活をされている住宅ならではの生活感がいいですね~・・・当時の生活の様子なども目に浮かびます。

よくぞ残っていてくれたものです・・・

この板塀や雨戸の木の色、手触り・・・何とも言えません。変な人と思われたかもしれませんが、ベタベタ触ってきました。

両端にとび出た部分がWCでしょう。真ん中のやや大きなとび出しは、おそらく2軒共同のお風呂ではないかと思いますが、どうでしょう・・・。

せめてこの1軒だけでも、後世に伝える貴重な資料として、保存して欲しいものです。とりあえず、ご主人には、「壊さないでください!」と言っては、来ましたが・・・・

この造りからすると、4軒長屋だったのかもしれません・・・

西海市大島町にある炭住で、「浜町」にあります。今は、平山産業さんという清掃関係の仕事をされています。ご主人をはじめ、皆さん非常に気さくでいい方でした・・・。

う~ん。何とか残り続けて欲しいです・・・・ヽ(TдT)ノ

実は、ここ大島は、予想に反し、まだまだ「炭鉱町」が随所に残っていました・・・・

松島炭鉱大島鉱業所跡 ~ その③浜町炭鉱住宅街周辺

昭和30年頃の炭鉱住宅街、浜町の様子です。

大島の中では、もっともその面影が残っている場所ですが、さすがに時代は移っているようです・・・

家の基本構造は変わっていないのですが、壁を直したり、増改築されている家が多くなっています。

壁をトタンなどで、覆うお宅も多かったようでした・・

向かって左側の家は、そのままの板壁のままでしたが、こういうお宅は本当に稀という感じでした・・・・

これが、現在の浜町です。だいぶ様変わりしている・・・とは言え、今まで歩いたどこよりも「炭鉱町」の雰囲気を残している地区だ・・と感じました。

これは、現在の浜町の画像にフィルターをかけてみたものです。こうやって見ると、なかなか昔ながらの感じがしませんか?

この炭鉱住宅街のすぐ近くの小高い丘の上には、明らかに石炭を輸送していたコンベアか軌道施設の残骸が残っています。

台座でしょうか。

住人の方が、通る道には、こんな風に石炭のかけらが黒々と散らばっているから、驚きです。

おそらくこの細い道の部分に軌道かコンベアが通っていたと思われます。

その道の延長線上にあたる場所です。軌道が通っていたトンネル入り口を塞いだものでしょう。

道の脇にのこる古い電柱です。そう言えば、幼い頃は、まだこういう木製の電柱も沢山あったような気が・・・・

向こう側に見えるアパート群は大島造船所の社員さん達が入っているアパートだそうです。

もう使われていない炭住もけっこうありました。

住まわれている方は、リフォームとかされているのですが・・・手前の方は無人のようでした。

住宅の横にあったコンクリート製の水桶です。端島のアパートにもちょうど同じようなものがありました。まだこの島に水道が完備していなかった頃のものでしょう。

ここは、炭住を改造して居酒屋さんになっています。ここで飲むとサケが進みそうです・・・

何気ない階段ひとつにも、当時の生活の様子が浮かびます。

炭鉱で栄えていた時代には、人口2万を数えた大島も、昭和45年の閉山後は、次々と人が去り、6千にまで激減しました。

やはり炭鉱町にも炭住にも、人の暮らしがあってこそ、様になります・・・

昭和23年の社宅風景

昭和23年に落成した、座席数1,200席を誇る娯楽の殿堂、「大島会館」です。こけら落としには市川猿乃助一座を招き、2日間にわたり全従業員の観劇会が催されました。

その大島会館も閉山後解体され、現在は運動公園となっています。

昭和37年頃の「大島鉱業所病院」内の様子です。

現在は市立病院となっており、コンクリート製の手摺りに、わずかに当時の面影をとどめています。

「大島体育館」です。外装は何度か新しくなっていますが、建物自体は当時のまま残されているものです。

丁度、ママさんバレーのチームが、にぎやかに練習をやっていました。

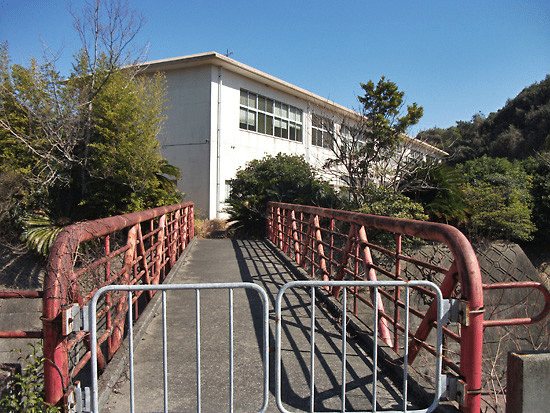

昭和39年に、労働力不足と将来の坑内近代化に対応するため、技術関係労務者育成の必要性から開設された「松島炭鉱鉱業学校」です。普通、「コウギョウコウコウ」と言うと、工業高校ですが、この時代の大島では、鉱業高校を指したわけですね。

その鉱業高校は、42年松島高等鉱業学校、閉山後の49年松島高等工業学校と改称しながらも、平成3年三月に閉校となっています・・・・

松島炭鉱大島鉱業所跡 ~ その④間瀬商店街・蛤住宅その他

炭鉱時代、商店や居酒屋などがひしめいていた間瀬(まぜ)商店街です。

お気づきだと思いますが、左側コンクリートの段々の場所には、ひと区画ずつ、お店が出ていました。

炭鉱・好景気の頃は、この通りが人で埋め尽くされ、流れに逆らって歩くのは無理だったそう・・・また、給料日の後などは、飲み屋にくり出した炭鉱マンたちであふれ、翌朝、通りをほうきで掃くと、一万円札が2~3枚落ちていたそうです。立ち寄った酒屋のご主人が話してくれました。

(昭和20年頃の同商店街)

役場に立ち寄り、炭鉱時代から残っている施設について、たずねてみると、主なものは、体育館、松島炭鉱鉱業学校、そして松島電気製作所だということでした。

松島電気製作所は、炭鉱操業中からの施設を利用しています。

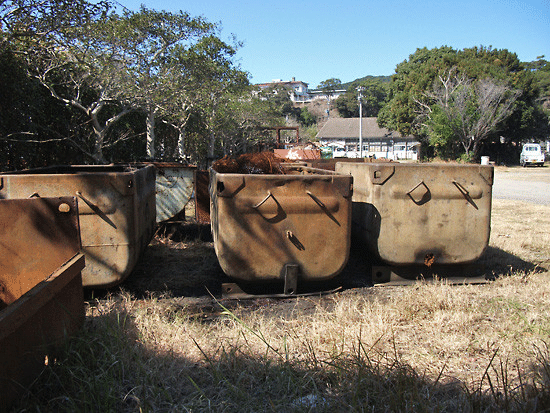

敷地の片隅には、炭車が置かれ、廃材入れとなっていました。

人力で動かす場合、2つある取ってに手をかけます・・・

松島電気製作所の近く、アパートの敷地の隅に、「大島炭鉱を偲ぶ碑」がひっそりと立っています。

炭鉱街には、「東小学校」と「第三小学校」という2つの小学校がありました。(クリックで拡大)

上図の第三小学校の場所に現在あるのは、「大島東小学校」。

校舎・敷地の大きさから、かつての児童数・規模がわかります。

画像からは、わかりにくいですが、同じような大きさのプールが2面?あります。

南町あたりも、かつての面影を残していますが、浜町に比べると、かなり様変わりしてしまっているように思えました。

図中、「蛤(はまぐり)住宅」とある場所です。正確な年代はわかりませんが、ここにはRC造りの住宅があります。「蛤団地」と呼ばれているのだと、住人の方が、おしえてくれました。

2階建てのRCアパートは、個人的にも好きな設計、建物です。いいですねぇ。

2階部分のバルコニーがいい感じです。

1階のでっぱりの部分はお風呂でしょうかねぇ?・・・ともかく、この感じが、長屋っぽくて、いいなぁ・・と思います

間瀬商店街はちょっと気になりましたが、まだまだここ大島町は、炭鉱町の古き良き雰囲気を十分残している街だと思いました。感じのいい場所で、かなりこの島のファンに?なりましたね・・・。

(記事作成:2011年4月)

【 西海市 蛎浦島・崎戸島 】

三菱崎戸炭鉱 ① ~ 西海市崎戸町

崎戸町には「炭鉱跡記念公園」と歴史民俗資料館があるので、そこへよって情報収集をしてから、巡ることにしました。

炭鉱跡公園近く、草の生い茂る中に商店跡の看板だけが、ぽつんと残されていました。「酒」「塩」「たばこ」・・・いずれもヤマの男たちと家族には欠かせないものですね。

崎戸町における炭鉱の歴史は大変古いのですが、大規模な操業となったのは、昭和15年に九州炭鉱汽船株式会社が三菱鉱業株式会社に合併し、「三菱鉱業株式会社崎戸鉱業所」としてスタートしてからでした。

炭鉱跡公園の土手には、古い坑口が残っています。かなり古いものらしく、崎戸出身である資料館長さんも、はっきりと年代、用途がわからないとのことでした。(昭和43年閉山です)

また、この坑口跡の近くには、子どもたちが描いたであろう、鉱業所、人車、竪坑やぐらなどの絵がありました。こういうものが、心に響きますね・・・・

館長さんは、4月に就任したばかりで、モチベーションが高かったのか、(他に誰もいないし・・)延々と説明や当時の思い出などを語ってくれました。

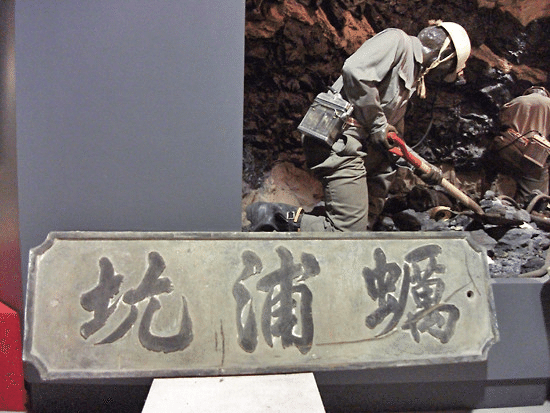

下は蠣浦坑の坑口に取り付けてあったプレートです。

この坑口ですね。かつて日本一の出炭量を誇った時期もあった坑口です。

鉱員さん達を運ぶ人車の様子。鉱員さんに笑顔があることから、仕事帰りの昇坑であることがわかります。

25,000t 突破の記録を記念した手ぬぐい。モノクロでなく、完全に色が抜けてしまっています。数字的に言ってそう大きなものではないので、週間記録とか、そういったものでしょうか。

写真の中に残る竪坑やぐら。形状のタイプからして、古さがわかるような気がします。

資料館の近所にかろうじて残っている遺構です。長崎県教育委員会の資料では、用途不明の建物となっていますが、屋根近くにワイヤーを通すための丸い穴が残っているところを見ると、上の竪坑のケージを吊っていた巻座跡でしょうね。

資料館の山側には、鉱業所時代の大きな煙突と、人道坑跡(コンクリート)が残されていますが、この場所、立ち入り禁止であり、これ以上近づくことが出来ません。遠くに見えているアパート群もかつての炭坑時代のものですが、ここも住人以外は立ち入ることが規制されています。

いやはや、この島はどこへいっても厳重なまでの「立ち入り禁止」だらけで、どうしようもありません。

・・・というのも、以前この島の廃墟で、バトル・・・なんとかっていう映画が撮影されたらしく、その後一部のオタクの間で、この地が有名になり、次々と無法者が入り込んではサバイバルゲームや無茶なことをしたそうです。挙げ句のの果てに、火事を出したりして地元や会社の人にとんでもない迷惑をかけたらしく、そのせいで今の状況があるのだ、と館長さんがおしえてくれました。 軍艦島と同じですね。

かつての積み出し港と鉱業所の様子。港一帯もまったく近づくことが出来ません。つまり現在の様子を撮ることができないということです。

今回は、資料を紹介して、一区切りとしたいと思います。

これはご婦人たちの職場(坑内)見学会の記念写真でしょう。もちろん坑内と言っても、本坑の降りてすぐぐらいの、危険ではない場所までです。それでも、奥さんたちには、感じるところが大きいものだったでしょう。

社宅アパート前の子ども。

中学校の記念写真でしょう。「6組」とありますが、ざっと数えても50名くらい写っています。館長さんによると、1学年13クラスはあり、当時長崎県下最大であったそうです。

その地にいるのに、館内の写真でしか、当時を辿れない・・・という場所もめずらしいです。残念ですが・・

三菱崎戸炭鉱 ② ~ 西海市崎戸町

私にとって「崎戸炭鉱」のイメージは、なんと言っても、この写真です。一体何棟並んでいるのか、わからない位続く社宅群。初めて、これを見たのは、もう何年も前ですが、思わず感嘆の声が出たと思います・・・

その炭鉱町には、病院、学校、劇場、市場、グラウンド、プール・・・などありとあらゆるものがあり、他の地区からここへ来る人も多かったと言います。

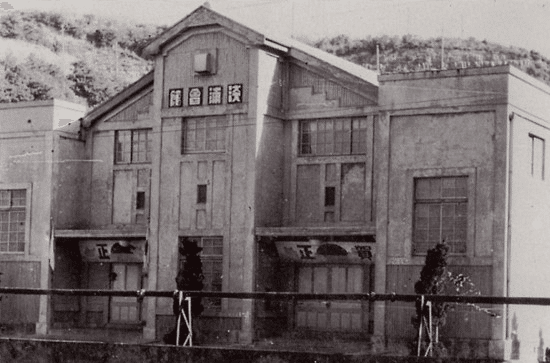

下は「福浦会館」という映画館(演芸場)です。

この地にあった「昭和小学校(昭和43年廃校)」です。

その最大の炭鉱町で栄えた福浦は、見渡す限り広がる「更地」と化しました・・・・。

何がどこにあったか・・・などということを考えることすらも、虚しくなります。

このように、ほとんどが「立ち入り禁止」であって、歩ける場所には、なんにもないフラットな場所・・・ということなのです。

そのフラットな場所にかつて、あったもの。

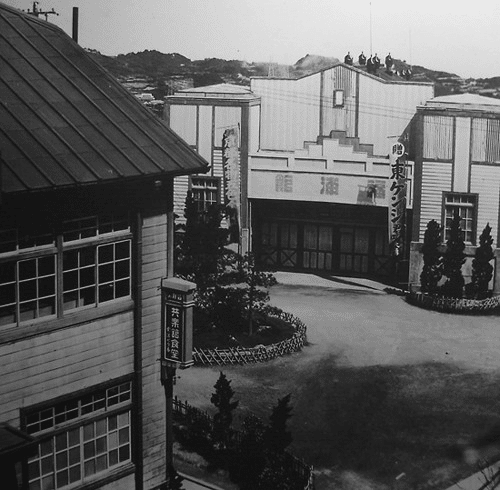

これは古い時代の演芸場、「福浦館(右)」と「共楽館(手前)」です。「共楽館食堂」という看板が見えますね。

昭和9年に撮影された昭和小学校です。「落成記念」とあります。

かろうじて残されたものは、このプール跡だけです。

一方の端が深くなっていますので、競泳用のプールではなく、レジャー用のプールであろうと思われます。

夏の日には、多くの親子連れが訪れ、一日中、子どもの声が響いていたことでしょう・・・・・。

雑木林の中にあった廃屋。造りからして、駐在所跡に見えます。或いは、炭鉱町だったので、詰所跡でしょうか?・・・・

フラットな土地からは、過去の「暮らし」を伺わせる空気を感じることができませんでした・・。

一部メディアや、溢れている「廃墟」サイトの運営者さん達に注目されたばかりに、その意志を離れ、「廃墟の名所」としてひとり歩きしてしまい、結果的に、会社や町を蹂躙し尽くしてしまった、この崎戸炭鉱跡。

残念ですが、管理会社として、「解体・撤去」という道を選択せざるをえなかったことは、十分理解できます。・・・しかし、保存を願っていた地元や一部有志の方々、そして何よりかつてこの場所で暮らしていた人達にとっては、大変残念な結果ですね。

(お祭りの日の子どもたち)・・・山神祭でしょうか。子どもも多く、さぞ賑やかだったことでしょう・・・

後ろの方には、建設中のアパートが写っています。

崎戸中学校 昭和39年卒業の林信樹さんのお便りを転載させていただきました。このような当時の思い出などお寄せ頂ければ有難いです。

『 中学1年の時クラスが16組まであったと思います。それからすぐ12クラスに縮小して、

出ていく人ばかり。運動会では100M徒歩と「棒倒し」だけでした。ほんとにマンモス校

でしたね。ポンキュウさんというあだ名の音楽の先生がいました。なぜポンキュウか

わかりませんでしたが宮本先生を逆さまに読んだあだなですよね。今頃わかる次第。あれから何年かして60歳の時学年同窓会をしました。面影はありますが、よくわかりません。人生色々、時の流れもそれぞれ、納得して帰りました。 』

2016年、この街に住んでおられた方から貴重なコメントをお寄せ頂きました。当時の様子を綴った内容は、今となっては貴重な記憶と思いますので、失礼ながら記事に付け加えさせて頂きました。ありがとうございました。

『 崎戸中学校の帰り道、東峰の共楽館のアイスキャンディを何回も食べました。

そのおいしさは半世紀が過ぎた今も忘れられません。

また、文部省推薦の映画を中学校の引率で福浦館で映画を何回も見た記憶があります。

東峰を下り崎戸中学校へ続く商店街の道は非常ににぎやかでした。

10年位い前に崎戸へ帰郷し崎戸中学校へ行きましたが建物はなく更地になっておりました。

時代は過ぎ「つわものが夢のあと」でした。

崎戸中学を卒業して東京へ出て関東での生活が人生の大半を占めておりますが、

子供の頃育った崎戸は今でも心の故郷として私の胸の中で当時の光景を残しております。

子供の頃育った処は一生忘れる事が出来ませんね。

想い出はたくさんありますが、特に崎戸中学校の校歌は素晴らしいですね。

いまでも歌えます。

朝の光の海打てば炭脈ひそむ島の丘、見よ高峰の学び舎に.....

ああ、故郷は遠きにありて思うものですかね。

蛎の裏小学校卒業の団塊の世代のより。』

同じく2016年に頂いたコメントです。

『 私は、蛎の裏小学校を卒業し崎戸中学校へ通いましたが当時は蛎の裏の桟橋から渡し船で船頭さんが櫓をこぎ対岸の福浦の桟橋まで学生を乗せていました。

当時の生徒は無鉄砲で渡し船を揺らしたり船が対岸を離れているにも関わらず船まで飛び乗る生徒も多くいました。

中には飛びそこない海へ落ちた生徒もおりましたが船頭さんに助けてもらい船に引き上げられた生徒もいましたね。

その後30年位たって妻と子供を伴い帰郷した時には桟橋の上に橋が架かかっており渡し船はありませんでした。

今では渡し船に乗った記憶は懐かし思いでの一コマになりました。

それと、東峰のお祭りの写真の少女達みんなおかっぱ頭で可愛いですね。

そういえば、私の同級生の女子もみんなおかっぱ頭でした。

今はそんな女の子どこにもいませんね。

時は流れ時代は進み今は昔の想い出になりました。

半世紀(50年)が過ぎたのですから当然ですね。

崎戸中学校を卒業し3月には集団就職で福浦の桟橋から船に乗って別れの曲「蛍の光の」に送られ旅立つ子供と両親の最後の絆は紙のテープで結ばれておりました。

船が出港し桟橋を離れやがて紙のテープも切れて両親との別れる姿は周囲の人たちの涙を誘わずにはいられない光景が日常茶飯事であったのです。

自分もその中の一人でしたが50年が過ぎた今でも当時の崎戸との別れは瞼に浮かび忘れる事は出来ません。

今、思えばわずか15歳の子供達(男女)が旅立っていくのですから何とも悲しく厳しい時代だったのかと思います。

当時、わが子を遠くの地(都会)送り出さなければならなかった両親の思い悲しみはいかばかりだったでしょうか。

自分の時代になってからはとても15歳の子供を遠くへ送り出すことなど考えられない時代になりましたからね。

わずか50年の間に時代は大きく変わり当時の崎戸の想い出の光景は今では知っている人も少なくなり懐かしい記憶となりやがては忘却の彼方へと消えて行くのでしょうか。

出来れば当時の写真があればと思い探しましたがありませんでした、残念です。 』

三菱崎戸炭鉱 ③ ~ 西海市崎戸町

最終3回目は、第二坑のあった本郷地区と港周辺、それに資料館の写真などを数点紹介したいと思います。

積み出しの行われていた現在の浅浦港です。手前の石積みは、かなり古い時代のものに見えました。

港の奥は、造船所なのですが、既に操業を止めてしまっているようでした。

資料によると、造船所のある場所に、映画館があったようです。写真を見ると、「浅浦会館(浅は旧字体)」とあります。「賀正」という看板が掛けてあるところを見ると、お正月のようですね。それにしても、大きな建物です。

現在の浅浦港付近です。

炭鉱があった大正末期の写真です。山の上に鉱業所があるのが見えます。

二坑の鉱業所付近は、雑木に覆われてしまっていますが、かろうじてポケットが見えています。

山頂から、港と反対側の崖には、ボタや石炭の跡が露出しています。

遠く沖合に見えるのは、手前が松島。奥が池島です。炭鉱の盛んな時代には、おそらくお互いの島の灯が、夜ともなると輝いていたことでしょう・・・

少し離れた集落です。かすかに炭鉱町の面影を残しています。

浅浦地区(汐見・天見・浄心)にあった「浅浦小学校」です。

大正9年10月、崎戸尋常高等小学校の分教場として設立され、1、2年生のみを収容してスタートしています。その後、昭和5年に開校した「昭和小学校」に吸収合併されたものの、同23年に再び低学年2教室から再スタートしています。25年2階建て6教室を増築して中学年までを収容。翌26年に6教室を増築して、ようやく全児童を収容しました。「崎戸町立浅浦小学校」として発足した時には、職員数15人。児童数は439人。11学級だったそうです。最盛期の34年には、職員17人、児童数572人となりましたが、昭和43年3月26日の閉山とともに廃校となっています。

炭鉱町の学校の宿命とは言え、切なすぎる歴史ですね・・・・

選炭場の女性たちによる作業風景です。こうやって、父親も母親も、子どもを育てるために働いたのですね。

資料館に展示されているポスターです。

労組の旗ですね。崎戸の「S」と組合(union)の「U」、そしてツルハシがデザインされています。

労組の大会で使われたレジュメでしょう。

会社が作ったであろう、カレンダーです。「皆勤で 我家に笑いのある 暮し」・・・もっともです。

現在の港の景観です。近づくことが禁止されているので、対岸から撮っています。

積み出しようのコンベアが乗っていた支柱だけが残されています。

現在の橋が架かる前は、蠣浦地区から対岸へ渡る渡船が休む間もなく出ていて、写真のような光景がいつも見られたようです。

かつてここに住んでいた多くの人たちは、どこへ行ってしまったのでしょうか・・・・

(まち 2015年10月01日 さんより)

今年になり、生まれて小学5年まで育ってきた崎戸町がきになり、グーグルの航空写真で見ましたが、浅浦小学校が、造船所跡地になっており、悲しくなりました。

時々、検索しておりましたが、本日小学校跡地で検索、ヒット、昔の学校風景を見て

本当に懐かしくおもいました。私は5年生の終わりに大阪に移り、現在は奈良県在住です。すでに半世紀(53年)がすぎました。航空写真で、いろいろな情景が浮かびました。夏休みに毎日のように弟をつれ、海水浴場に歩いていったこと。ペーロン大会に初めて

出場したこと、運動会(赤、白、青、黄色)確か4つにわかれていたとおもいます。

秋の遠足は、大崎高校の対岸に山を越え、いった記憶があります。

関東にお住いのわき様の内容、拝読いたし、同年代だとおもいます。学年は違いますが、同時期に 在籍されていれば、廊下で何回かすれ違いしているかもしれませんね。

5年時の担当の先生は小柄な大森先生です。多分ご存じだとおもいます。

私も、この年になり判りましたが、故郷は崎戸町のようにおもいます。

ただ、残念ですが、炭鉱町のため、知り合いは一人もいないとおもいます。

一度、訪ねたいとおもいます。

(記事作成:2011年5月)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。