#毎日note

凝り固まったイメージを壊そう! ~Sam Haug produce "A day in the life"(Beatles)は、楽しむ音楽!?のカタチ

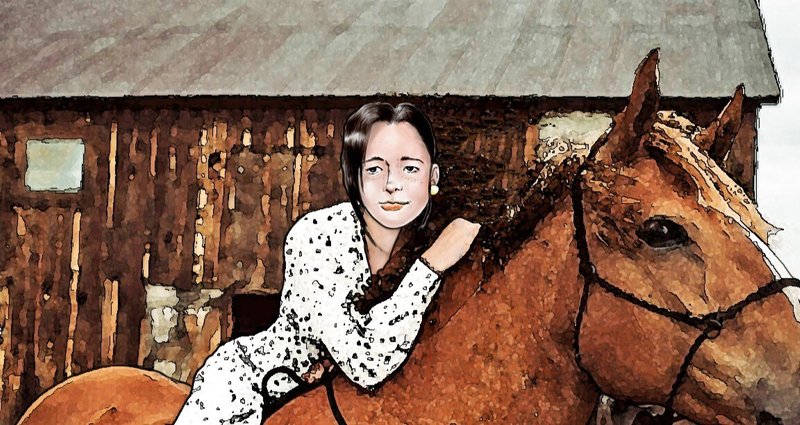

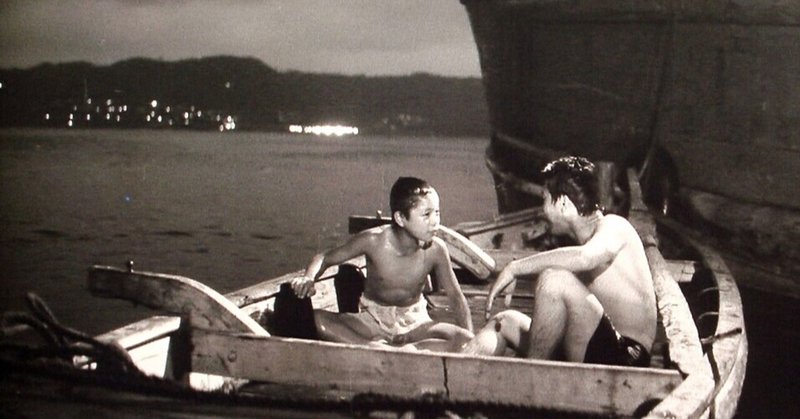

5分弱です。ちょっと聴いてみてください。 娘は小2の時、「のだめカンタービレ」の再放送と、学校に来た京フィルの影響でバイオリンを始め、今日に至る。約9年半。 で、未だにクラシックの教則本をやっている。 基礎をやるのは、何事も大事。それは、それでいい。 高校から吹奏楽部に入って、今年は3年。 定演とかで、いろんな演目もやるけど、愚痴?の方が多い。 いずれも莫大な時間をかけて音楽に取り組んでいるが、このうち、瞬間でも「音楽を楽しんでいる」時間って、どれくらいだろうと考え