2023年12月の記事一覧

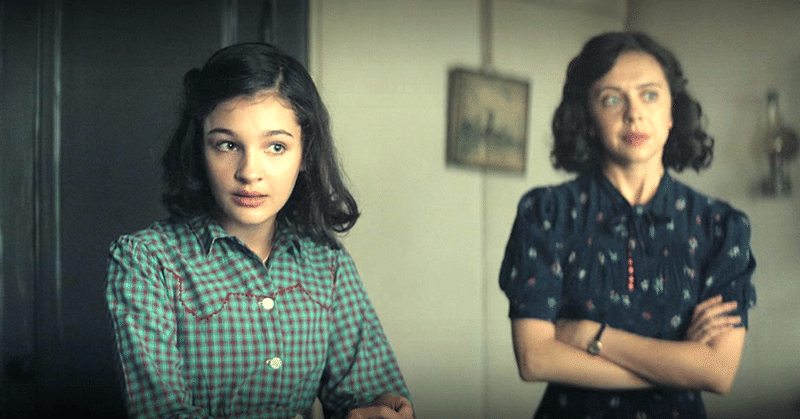

少女の日記としてではなく、一人の人格ある人間のものとして「アンネの日記 増補改訂版(文春文庫)」を読む ⑪ 日記のひとつのピークである部分 ~ 巣離れと旅立ち

この日記が書かれたのは、日記が終わる5か月前のこと。 長い日記の中でも、アンネがひとつの結論めいた決意を記したといってもいい部分かと思う。 一見、両親への反発、特に母親への嫌悪のように思えるかもしれないが、もはや精神的に、そういう段階を遥かに過ぎていることがうかがえる。 つまり、自分を「未熟者あつかい」或いは「子どもあつかい」するという差別に対し、敢然と決別する決意を表明し、また独自のパラダイム(価値観を伴った、物事の見方・捉え方)に従い、より高い理想に向かって旅立つという