2022年8月の記事一覧

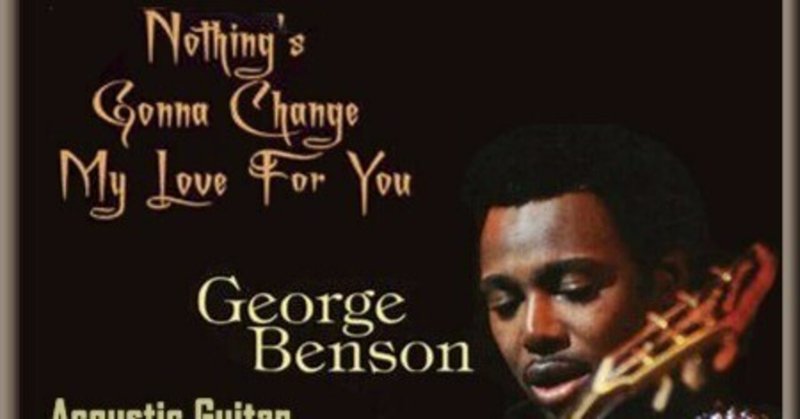

クリアー&メロウなGeorge Bensonの「Nothing gonna・・」は、黒煙に覆われたピッツバーグの下町から生まれた

ビリー・ジョエルやリアン・ライムスなどクリアーな英語を使うアーティストの楽曲には心惹かれるのですが、ジョージ・ベンソンの「Nothing gonna change my love for you」(Gerry Goffin&Michael Masser作)もそんな楽曲のひとつです。 初めて聴いた印象は「これだけ発音がクリアーなのは、白人の正統派シンガーだな・・」というものでしたが、あとになってそのイメージはまったくもって見当違いであったことがわかりました。 ジョージ・ベン