「役立たずのすすめ」と「小さな物語」4―生きている今に留まる

伊藤徹

(京都工芸繊維大学教授)

本記事は、2021年1月10日に開催された『《時間》のかたち』の刊行記念ミニ講演会「「役立たずのすすめ」と「小さな物語」」の原稿です。(全4回)

【前回】3 是枝映画と「小さな物語」

からのつづき

是枝裕和《歩いても歩いても》

2008年に封切られた《歩いても歩いても》は、阿部寛が主演、相手役は夏川結衣、さらに今は亡き樹木希林と原田芳雄が阿部の老父母役で出ています。《歩いても歩いても》は、阿部演ずる主人公が子連れで結婚した嫁を連れて、原田・樹木の老夫婦がいる実家に帰ってきて、一晩を過ごして戻るだけの物語、まさに24時間のドラマです。特に大きな出来事が起こるわけではなく、昼ご飯を食べ、夕ご飯を食べ、寝て起きて別れる――ただそれだけの話です。まさにどこにでもある普通の帰省を描写したにすぎず、ここにはハピーエンドも悲劇的結末もありません。そもそも映画というものが、普通に生活をしていてはなかなか見られないものを見せることで、人々を惹きつけてきたのだとすると、どこにでもあるような光景を写すというのは、かえって不思議なことであり、本書はそこに注目しました。つまり普通であることが、それ自体で奇妙なことだ、そう思ってみてみたら、どうだろうというわけです。

図2 バルテュス《コメルス・サンタンドレ小路》

こうした見方の前提としてあったのは、私が好きな画家の一人バルテュスが描いた《コメルス・サンタンドレ小路》(図2)でした。とくになんの変哲もない街角の風景なのですが、ここにはなにか不思議な空気が淀んでいます。以前この絵と夏目漱石の『彼岸過迄』をつなげて書いたことがありますし(『作ることの日本近代』(伊藤徹編、世界思想社、2010年)、本書の第五章もとくに断ってはいませんが、この絵を念頭に置いていました。ここに表現された「日常はどこか謎めいている」という感覚をベースに《歩いても歩いても》という「小さな物語」を見てみると、「普通」という言葉が繰り返されていることに気づきます。本書では、シーンを二つ、セリフを引用しながら挙げましたが、一つは樹木希林の語る「普通」で、自分の長男が命と引き換えに助けた青年について、一年に一度自宅に呼ぶことによって彼に辛い思いをさせることなど「普通」だと断じるシーンです。わかるけれども、ちょっとだけ「ぞっ」とします。やるせない思いを、それとはロジカルには無関係な対象にぶつけるというのは、もちろん褒められた態度ではないですから、私たちはそうした感情を、押さえつけながら生きていますが、ふっと出てしまうことがないとはいえない――そういった機微を見せるところに、この映画の魅力があるのではないかと考えた次第で、「小さな物語」の核もそこにあるのだろうと思います。

是枝裕和《歩いても歩いても》

「生活のディテールを撮る」

「日常の謎」といいましたが、是枝自身の言葉を借りれば、「生活のディテールを撮る」ということになります。生活の細部というのは、まさに「大きな物語」の対極に位置するわけで、その襞が《歩いても歩いても》というたった24時間のドラマに奥行きを与えていると思うのです。この映画は、そうした襞によって織りなされていますが、他の是枝作品でこの制作態度を象徴的に示しているものとして、本書が挙げたのは、《誰も知らない》のなかで、母親に置き去りにされた子供たちがベランダで雑草を栽培するシーンでした。このシーンは、子供たちの悲惨さの叙述や母親の酷さの批判とは少なくとも直接にはつながりませんし、まして成長や革命の神話とも無縁です。まさしく役立たずの行為なわけです。けれどもそれが、生きていることのリアリティーを構成するのであり、これをリプレゼントするところに「小さな物語」の本質があると思います。

善悪の此岸

是枝作品に見られる、善悪の基準をもちこまない、という態度は、このこととつながっています。映画は、あるいは文学は、ともすると登場人物を善人と悪人とに分けて整理するものです。テレビ番組の《水戸黄門》のようなスタイル、悪代官vs.虐められる貧乏人、そしてそれを救う先の副将軍といったセットですが、この構図は必ずしも古臭いものではないでしょう。今のアニメでもないわけではなさそうです。しかしながら、世のなかに完全無欠な善人がいないように、根っからの悪人もまたいないのであって、それらはともに絵に描いた餅にすぎません。是枝は、そうした善悪二分の基準が映画に入り込むことを意図的に避け、この区別の手前、いってみれば「善悪の此岸」に留まります。殺人事件を扱った《三度目の殺人》はその典型で、役所広司が演じた主人公はけっして悪人として描かれていないし、そればかりか、果たして彼が殺人を犯したのかどうかさえ、結末には宙づりにされています。オウム真理教をモデルにした《ディスタンス》にもその意図は明瞭で、加害者の家族を軸にしたストーリー構成もこの意図から出てきたものと考えられます。そういう意味では是枝映画は、たとえば黒澤明《七人の侍》のように、ということは、アメリカ西部劇のように、善悪の区別が明白なものを見慣れた方からすると、ちょっともどかしいかもしれません。もっとはっきりしてほしいと思うかもしれない。その気持ちはわからないではありませんが、そもそも世の中は、すっきりしないのであり、水戸黄門型の片の付け方は嘘くさいという風に見れば、片付かないままに現実を見るということの風趣もわかっていただけるのではないでしょうか。ついでながら「映画は裁かない」と彼自身いう、こうした姿勢は、是枝がドキュメント番組の作成からスタートしたことと深い関係があります。自分の価値観を意識し相対化しながら、撮影対象が動く現場に入っていくことは、あらかじめ設定された基準を振り捨てて対象を追うことが要求されるのであり、そうした要求を意識して設立された制作会社テレビマンユニオンで彼の姿勢は育まれました。

生きている今に留まる

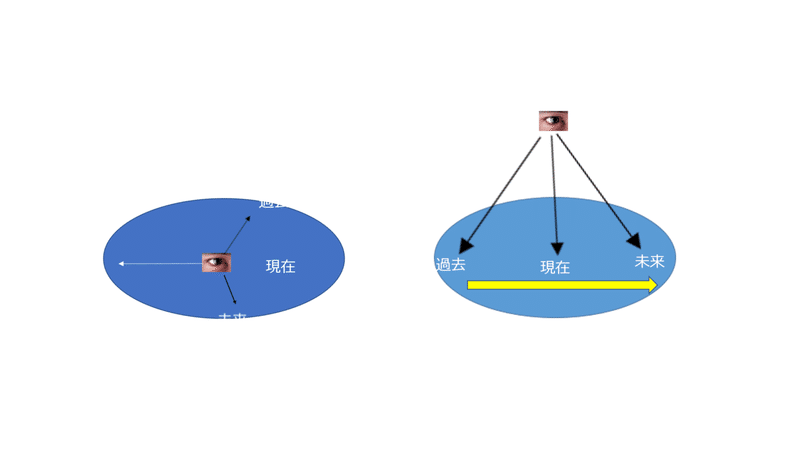

「小さな物語」をこうして特徴づけてみますと、その対極の「大きな物語」とのちがいは、眼差しがどこにあるのかという差異として構造化されるでしょう。図で示しておきます(図3)。

図3

「小さな物語」を語る眼差しは、事柄が生じている現在のなかに入り込んでいて、そこで出来事の進行を見ています。それに対して「大きな物語」を導く視線は、事柄が生じている現場から離れ、全体を上方から俯瞰的に眺めています。「小さな物語」の眼差しがそこを動いている現在は、過去も未来も含みこんでおり、きわめて限定された視角でしか二つを捉えることができません。それは当然「大きな物語」の眼差しのように遥かな眺望を獲得できないのですが、私たちの生の現実とは、実際そういった見通しの効かないものであり、俯瞰的な眼差しなどは、人為的に作られたフィクションにすぎないというべきです。「俯瞰」は、ドイツ語でVogelschau、すなわち「鳥の眼差し」です。鳥のように羽をつけて高く舞い上がっていく人間は、ギリシア神話のイカロスのように、墜落を運命づけられているのではないでしょうか。

こうして是枝裕和の「小さな物語」をキーワードにして語ってきたわけですが、本書で扱いながら今回取り上げなかった寺山修司、小津安二郎、夏目漱石について述べていることも、また柳宗悦を使って器の存在を使用の場所としてイメージしてみたことも、これと結びついていることは想像していただけるのではないでしょうか。「小さな物語」は、漱石の場合でいえば、「だらしない自然のリアリズム」に基づく登場人物と「盲動」していく語りです。寺山でいえば、「アンチスジガキ主義」がこれに当たるでしょう。小津のローポジの眼差しは、「断片化し滞留する時空」のなかに佇むレンズに宿るものです。柳のいう「用即美」をデフォルメして考えられた器の使用の現場もまた、同じく有限な時空にほかなりません。私たちは、そうした時間の場のなかに住み、人と出会い、考え行為する。序章で取り上げた谷川俊太郎の「今生きているということ」の「今」という場所に、こうして戻ってきたことによって、話のオチがついたとさせていただきます。

伊藤 徹(いとう・とおる)

1957年 静岡市に生まれる。1980年 京都大学文学部卒業。1985年 京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。現在、京都工芸繊維大学教授(哲学・近代日本精神史専攻)。京都大学博士(文学)。著書『柳宗悦 手としての人間』(平凡社、2003年)、『作ることの哲学―科学技術時代のポイエーシス』(世界思想社、2007年)、『芸術家たちの精神史―日本近代化を巡る哲学』(ナカニシヤ出版、2015年)、『作ることの日本近代―1910-40年代の精神史』〔編著〕(世界思想社、2010年)、Wort-Bild-Assimilationen. Japan und die Moderne〔編著〕(Gebr. Mann Verlag、2016年)他。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?