【学びなおし】労働法

【はじめに】

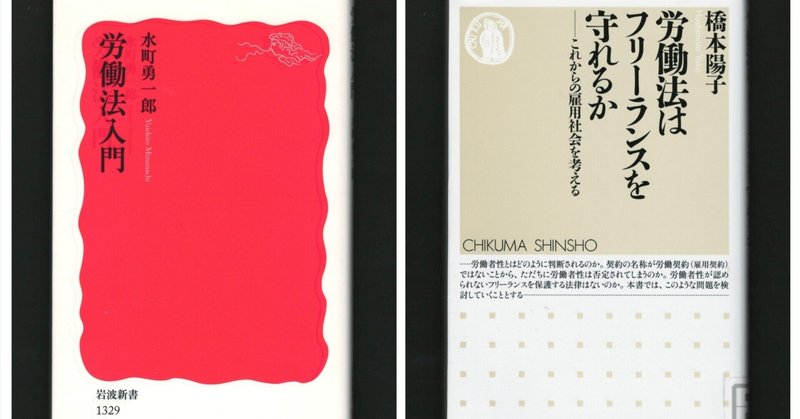

入門書として2011年(平成25)に初版が出た『労働法入門 旧版』水町勇一郎 著 岩波新書から読むことにする。

岩波新書 (2011.09.21.)

労働法の歴史より

人間は、太古の昔から働いていました。

また、中世ヨーロッパでは、大工 • 鍛冶職人 • 荷役人夫 • 飛脚 • 髪結い • 大道芸人など、さまざまな人達が様々な形で働き、収入を得ていました。

その後、いろいろな働き方を包括的に捉える「労働」と云う概念が出来、様々な作業や活動を「労働」と云うひとつの概念で捉えられるようになりました。

pp.1〜2.

【労働法が生まれた背景】

仏のナポレオン皇帝の甥(弟の息子)にあたるルイ•ナポレオンが書いた『貧困の根絶』(1844)より

▶ 工場は富の源とされている。しかし、そこには規則も組織も目的もない。

工場は、人間をまるで物資や材料であるかのように歯車の中で押しつぶしながら、人々を息の詰まる空間へ密集させ、潰してしまう。

目的がなくなり必要がなくなると、繁栄の源であった工場は、その犠牲になった人々を路頭に迷わせてしまう。

p.3より

【市民革命「個人の自由」】

「人は生まれながらにして、自由であり、権利において自由である。」

1789年 フランス革命「人権宣言」より

こうした背景を契機に産業革命がおこり、工業化•都市化の進展と共に、近代的な労使関係が構築された。

pp.4.〜8.

【労働法の誕生】

「個人の自由」を修正する「集団」と云う考え方から「労働契約」「雇用契約」と云う概念が生まれた。

pp.8〜12.

その後、さまざま変遷を経て、今日(こんにち)に至っている。

pp.12〜24.

橋本陽子 著

ちくま新書 (2024.03.10.)

【近年の課題】

労働法の初期は、工場など労働者を一元管理し、雇用する側とのトラブルを回避する目的の法律だった。

今は雇用形態を持たない、自分の空いた時間で、働きたい時に働く。業務委託やフリーランス。

労働者とは認め難い雇用形態の人達を保護する法律はどうなるのか?

【フリーランスやギグワーカーの問題】

フリーランスの定義

実店舗がなく、雇用者もいない自営業者や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者。

フリーランスの就労実態

営業 • 建設 • 運輸• 配送 • 講師 • パソコン作業など多様な業種に広がっています。

【最大の問題点】

① 雇用形態が自由業

② 下請法が適用されない

③ フリーランスのトラベル事例

報酬の遅延

④ 一方的な仕事の変更 / 打ち切り

不正な修正 • やり直し 他

【フリーランスガイドライン】

【労働法ハンドブック】

労働法を正しく知る / 厚労省

2024.06.29.