【食べものから学ぶ】

【はじめに】

農産物や海産物などの食べものの世界について、考えてみたいと思いました。

自給自足の時代、人々は自然に育まれた食べものを食べていました。

それが、いつしか市場経済における利潤追求のために作られた「商品としての食品」になってしまったと思います。

世界の人口約81億人(世界人口白書2024)のうち、慢性的な栄養不足など、飢餓状態にある人は約1割の8億人と云われ、また、約20億人の人が中〜重度の食料不安に面していると、言われています。一方では、食べ過ぎに依る不健康な人が10数億人。また、食べ物を育てている農家の方が、膨大な設備投資などによる廃業を余儀なくされています。

何が原因だろうか?考えてみる。

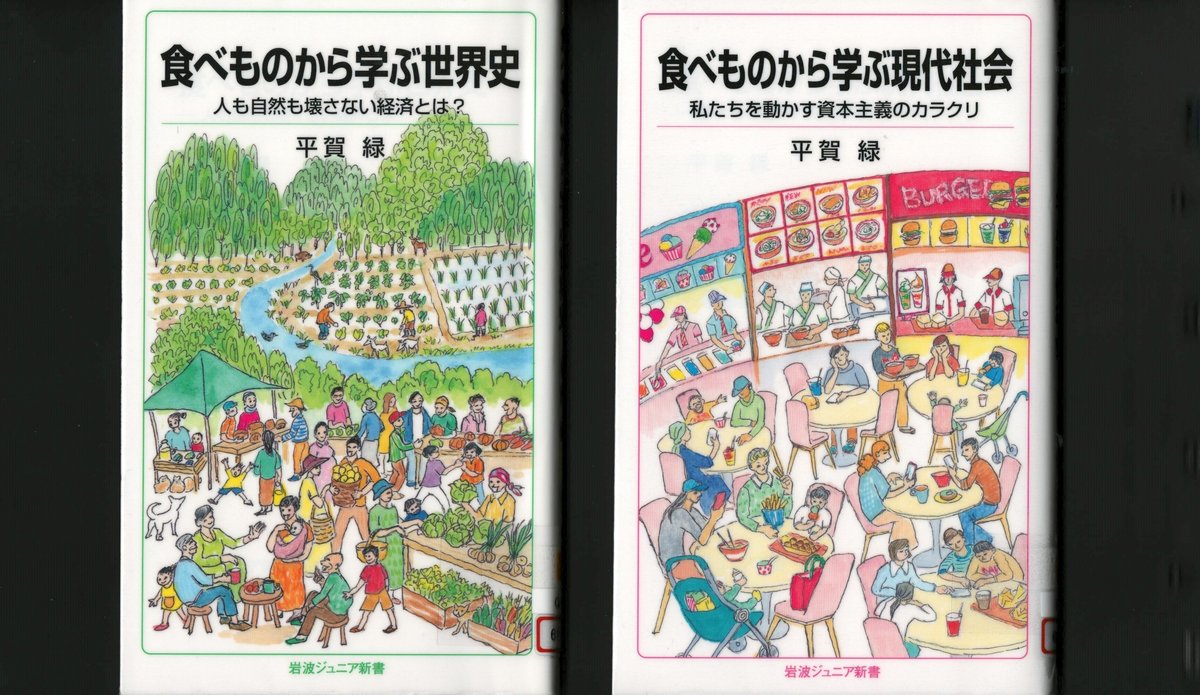

右)『食べもから学ぶ現代社会』

平賀緑 著

岩波ジュニア新書

『食べもから学ぶ世界史』

平賀緑 著

岩波ジュニア新書 (2021.07.20.)

この本は、資本主義経済の成り立ち(世界史)を見ながら、現代社会の矛盾点を考える内容になっています。

【経済の歴史的考察】

経済の語源は「経世済民」と言って、世の中を治め人民の苦しみを救うこと。とあります。

しかし、農業と食べ物のシステムがおかしな事になっています。

原因として 私達人間は、食糧増産をすることが、経済成長すること。だと思っているのです。

これって、何か矛盾していませんか?

私達の生活している地球上の気候変動や格差問題・貧困問題などは、資本主義のシステムが機能した結果だと思います。

つまり、経済成長が重視された結果、矛盾(歪み)が出てきたのではないでしょうか?

現在のような経済成長の行き詰まった現状を打破するためには、どうしたら良いのか?

「富と力の資本主義」の成り立ちを理解した上で、どうしたら良いのか考える事が大切だと思います。

【食と農の歴史】

「農は自然の恵み」

「食は生命の糧」

自然豊かな土地から出来た農産物

その農産物の恩恵を承け、私達は健やかで、豊かな暮らしを営むことが出来るのです。

自然に育まれ、加工など手を加えない作物。

かつて、世界中のほとんど地域の人々は、自然に近い場所に住み、食べるものなどは、基本的に自分達で作っていました。

農耕や狩猟などによる「自給自足」

しかし、いつしか人々は、働きに出て賃金を稼ぐようになってきました。

資本家の土地や工場で働き、賃金を貰う(稼ぐ)ようになる。

この事が、やがて「消費社会」へと繋がって行きます。

農業が、自分達の食べるモノ(食糧)を、食べられるだけ生産する事から、市場で売れる品を生産する「食糧供給体制」が出来上がって行きます。

【食と農の問題点】

必要なものを、希少な資源を使って効率よく生産し、需要と供給の関係で価格を決定することで、市場に受け入れられる。

本来は、そうあるべきモノ(食べもの)が「投機目的」に利用されているのではないでしょうか?

「食べもの」と云う、自然から出来たモノを、市場価格を短期的に操作し、価格の変動で生じた差益(利益)だけをねらって行う売買取引が、矛盾を生み出しているのではないかと思います。

もちろん、自然任せではなく、技術革新により安定供給が出来るようになった事は否定しません。

この事も、設備投資を強いられた生産農家の人達を苦しめている現実があります。

続く

②では、現代の社会を概観しながら矛盾点を見ていきたいと思います。

平賀緑 著

岩波ジュニア新書 (2024.01.19.)

2024.05.02.