「ディープな維新史」シリーズⅢ 維新の真相❷ 歴史ノンフィクション作家 堀雅昭

石川範之の日記

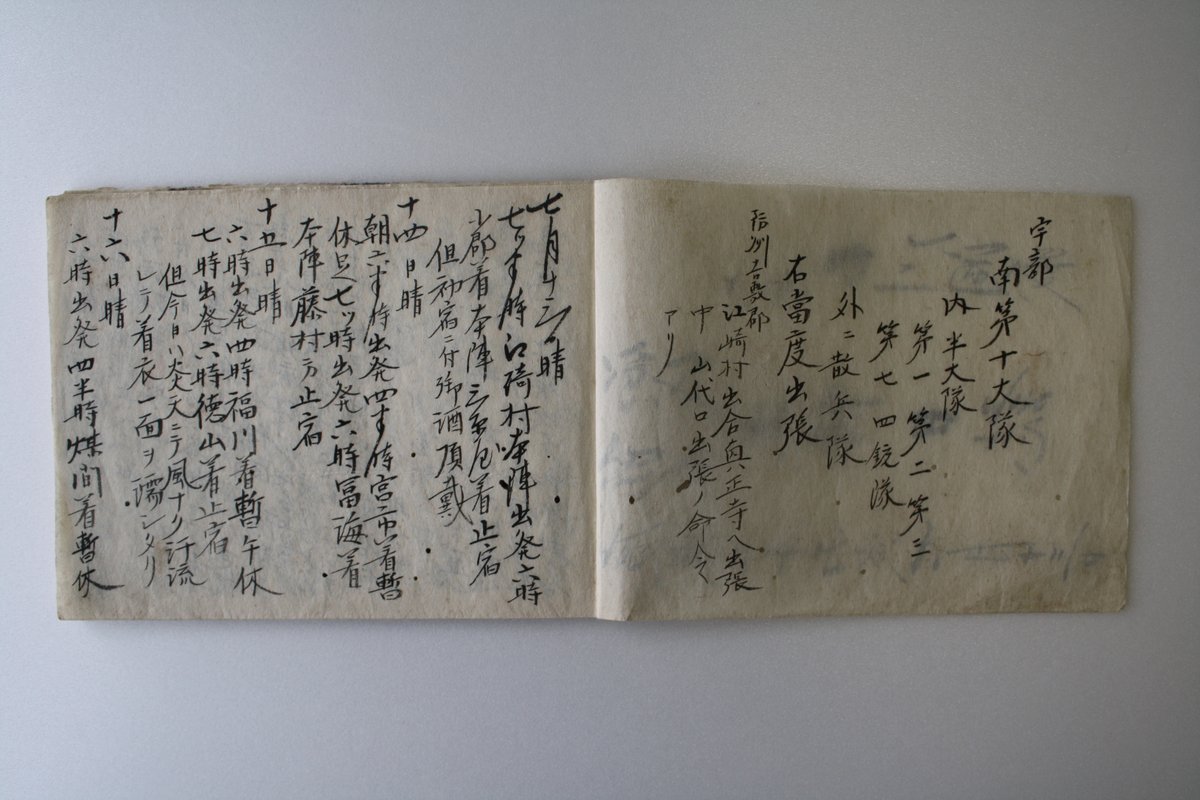

禁門の変での宇部兵の動きは、家臣であった石川範之(源範之)の『伏見行日誌』(6月16日~7月26日まで)と『伏見行日記』(6月16日~7月27日まで)に詳しい。

石川範之の子孫で、宇部市亀浦在住の石川清史朗さん(昭和24年生まれ)の自宅に訪ねたところ、家系図を見せて戴けた。

「元祖」こと、初代が石川範吉(六次郎)であり、石川嘉右衛門の2男として生を受け、正徳年間に13石を賜ったと見える。

そして安永2(1773)年9月に80歳で死去していた。 第2代が範之(権右衛門)、第3代が範次(権次)、第4代が範行(吉兵衛)、第5代が範晃(仁右衛門六郎次健治吉兵衛)、第6代が範之(丹宮洞蔵)とつづいている。

幕末に『伏見行日誌』や『伏見行日記』を書いていたのは、この第6代の範之だった。

しつこく尋ねたからだろうか、清史朗さんは家系図を読み始めた。

「えーと、範之さんは洞蔵とも呼ばれていたようですね。えーと、明治4(1871)年正月15日に家督を継いでですね、えーと、大正15(1926)年11月16日に87歳で亡くなっております」

宇部市の資料館「学びの森くすのき」には石川洞蔵が慶応2(1866)年7月13日に従軍記録した「防長征伐出陣日誌 亀尾川口進軍ノ節芸州出張近方略図」も残されている。

それを読むと、禁門の変で福原越後に従った石川範之が、その後の四境戦争にも身を投じていたことがわかる。

そして、四境戦争に向かう前の6月に琴崎八幡宮に戦勝祈願に赴いていた。「本邑ノ鎮守琴崎八幡宮ノ祠壇ニ納、敢テ神明ノ照覧ヲ請フ」

私がそれらの資料のことを伝えると、清史朗さんは「そうでしかた」と短く答えて、「石川家の資料は父の軍二が宇部市に寄贈したものです」とつづけた。

家系図を確認すると範之(洞蔵)のつぎが第7代の伸、第8代が軍二となっている。 軍二が範之(洞蔵)の孫で、清史朗さんは曾孫である。

話を石川範之(洞蔵)の2つの日記(日誌)に戻そう。

これらの記録によると、宇部兵たちは6月16日の朝に宇部を発ち、小郡を経由して三田尻に向かっていた。

山口にいた福原越後も三田尻に向かって彼らと合流し、17日に富海(現、防府市)から徳山に向かう。

そこで面会したのが、実父で徳山藩主の毛利広鎮(もうりひろしづ)であった。 付言すれば越後の妹が毛利勅子(もうりときこ)で、その下の弟が既に藩主・毛利敬親の養子になっていた毛利元徳(もうりもとのり)だ。

ともあれ宇部兵は三田尻から徳山に立ち寄り、さらに海路で京都を目指した。

このときの船団のリーダーが藤曲村の松谷辰右衛門だった。 松谷は私の家の近くの廻船業者で、幕末にペリーが来た際、江戸近海の警備と武器輸送を担ったことで名字帯刀と毛利の紋章(一に三星)の付いた提灯を船に点灯することを許されていた。

宇部市藤山の西宮八幡宮下の参道石段に向かって左手の玉垣に、松谷辰右衛門の名と「嘉永七年」の文字が刻まれているのは、この時期の奉納である。

三条実美の側近だった尾崎三良は、7月14日に三田尻から和船に乗込んだときのことを『尾崎三良自叙略伝 上』で100石から150石の廻船が500隻ほど三田尻に集まっていたと明かしている。

一隻に2~30人ずつ乗ったそうで、五卿(七卿のうちの5人)も船に乗り、京都を目指した。実にこれが毛利元徳(当時は定広の名)軍の本隊だったのだ。禁門の変では、長州藩は海路で京都に攻め込むつもりだったのである。

福原越後と宇部兵が大阪に上陸したのが6月22日で、万倉村の国司信濃が6月26日に上京し、7月6日に須佐村の益田右衛門介が兵を率いて到着した。

福原越後は300名の宇部兵を率いて7月18日の夜、伏見街道を北上して京都に向かった。

ところが途中の藤ノ森(伏見)で大垣藩兵から頬を銃弾で撃ち抜かれ、早々に逃げ帰るのだ。

敗戦の理由を石川範之が『伏水行日誌』で、「実ニ當度ノ役ニハ、銃器ハ、ヤーゲルトテ、誠ニ不完全ナル者ニテ、若シ雨天ニ逢フトキハ、一ツモ発火スルコト無シト云モ、誣言二非ズト思ヘリ」(読点は筆者)と書いていた。最新式のゲーベル銃が間に合ってなかったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?