【漢文】高校や 予言は的中 好々爺

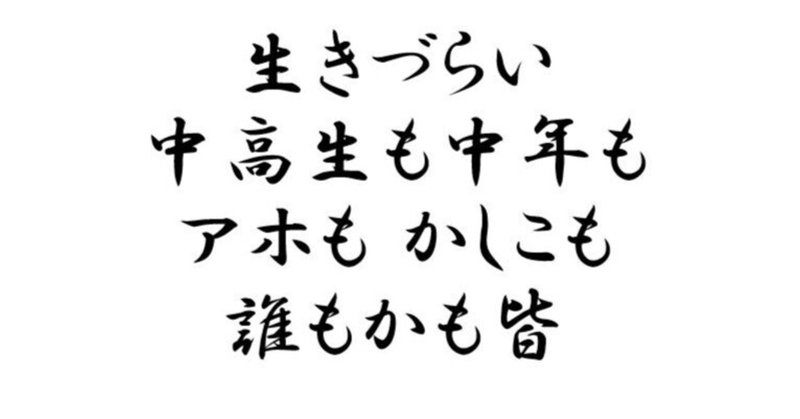

これが春の匂いというものか。その匂いを全身で確かめる。まだまだ市街地の目抜き通りにまで雪の残る信州の如月に、いきなり汗ばむ日が襲来した。これでもう4年も奴隷の如き――まあ元来サラリーマンとは賃金奴隷であるからして当然なのだけど、奴隷の如き――営業をさせられて、4月になれば5年目に突入か。それを想像するだけで憂鬱だった。正確に言えば、営業が嫌なのではない。時折、顔や手足が痙攣する程の長時間労働が嫌なのだ。ああ、それと今の仕事が嫌なのは、あの上司に因るところも大きい。彼を見ていると、私は「嗚呼、これから年老いて、知識も知恵も気力も体力も失うのは構わない。しかし、最終的に人望だけは死ぬまで磨いておきたいものだ。」とつくづく願うのであった。

「ゆっくり読むんだよ、ゆっくり。ゆっくり読めば、意味も分かるし、若い君達の教訓として、血となり肉となる。」――高校の「漢文」の先生は好々爺の副校長だった。

「楚人に江を渉る者あり。其の剣舟中より水に墜つ。遽(にはか)に其の舟に刻みて曰はく、『是れ吾が剣の従りて墜ちし所なり。』と。舟止まる。其の刻みし所の者より、水に入りて之を求む。舟は巳(すで)に行けり、而も剣は行かず。剣を求むること此(かく)のごときは、亦惑ひならずや。・・・分かる?もう一度、ゆっくり読む?途中まで分かる?どこまで分かる?ふむふむ、舟で川を渡っている途中、川へ剣を落としてしまった。ここまで分かる。おいおい、白文で始めの14文字だけか、分かるのは。ゆっくり読むんだよ、ゆっくり。ふむふむ、慌ててその舟の、おそらく舷かなんかに印みたいのを刻んだ。おうおう、分かっているではないか。へっ?すでに剣を落としたのに、何を道具に使って印を刻んだのかって?そうか、この段階で理解に躓くようでは、君達は漢文の教訓を学ばなくても大丈夫。安心したわ、ハ~ハッハ。おしまい。」――教える意味のある授業しかしたくない。是、本気だ。非効率な物事の進め方を激しく避けたがる先生だった。そもそも好々爺が漢文に惚れ込んだきっかけは「文章が短い」から。「あの部下は、外面ではおとなしく上司に従っているかのように見せかけて、腹の内では背いている」っていう様子を「面従腹背」って、たったの四字で説明してしまう。これほどまでに効率的なコトバが他にあるだろうか、と感動したらしい。因みに、英語圏にも「Many kiss the hand they wish to cut off.(多くの人は切り落としたいと思っている手にキスをする)」という諺があると知った時は背筋が凍った。

先生の仰せの通り、漢文、則ち中国語の文章は短い。白文を書き下し文にしてみただけで、同じ内容の事を伝えているにも拘らず、日本語の文字数のほうが多くなってしまうのは一目瞭然だ。英語になれば、より長くなる。「楚人有渉江者。其剣自舟中墜於水。」たったこの14文字が、「There was a man from a country called “So” who crossed the Yangtze River.The sword fell from the boat into the river.」といった具合になり、これでは剣を落とすまでに舟が着いてしまうそうである。文章が長くなるのだから、延いては発音する時間も長くなるだろうな。そう考えると、英語圏の方々が早口なのは何となく納得できる。が、ほぼ例外なく中国の方々も早口で口数が多い。あのスピードだと、もう英語では同時通訳が追い付けなくなるのではなかろうか。けれど、バイト仲間の中国人留学生で、英語も日本語も堪能な張さんは「いや、意識しなくても、どういうわけか、英語で話すときは自然と急ぐし、日本語で話すときは自然とゆっくりになるなあ」と言っていた。だとすると、世界中の人が通常速度の母国語で同じ内容の事を喋った場合、実はどの言語でも発音に要する時間はほぼ一緒になるということだろうか。いやいや、此間、アフリカの大使が国連でスピーチしていたテレビ中継はこの仮説を覆すものだった。冒頭の少なくとも10秒くらいは何かを熱く語っていた雰囲気だったにも拘らず、同時通訳の人は「親愛なる皆様、こんにちは」としか言わなかったのだ。あれは通訳者の怠慢なのか。それとも、まさか放送禁止用語が混ざっていたとでもいうのか。そんな事を考えつつ、私は授業に臨んでいた。

「おしまい、ってわけにもいかないか。漢文はねえ、効率的な伝達手段だけど、漢文を勉強する姿勢は非効率的でいいんだよ。だって人生の余暇みたいなもんじゃない、こういうのって。現代なんだから、国語は現代文で十分なんだし、日本なんだから、昔を知ろうったって古文で十分。だから、わざわざ漢文を勉強する手間を楽しもうよ。いいかい、ゆっくり読むんだよ、ゆっくり。ゆっくり読めば、意味も分かるし、手間が楽しくなる。

剣を落としたのに、舟の舷に印を刻めたのは、おそらく同乗していた部下から剣を奪ったのかもしれないな。事実は判らず、想像するしか方法が無いので、ここはそういうことにしておこう。この時点で、部下の『面従腹背』は決定的であるな。」――教室がどっと沸く。好々爺、続ける。

「ふむふむ、舷に印を付けた上司は『ここが私の剣が落ちた所だ』と言った。おうおう、分かっているではないか。へっ?舟は止まっていたのかって?いいや、川面を動き続けているよ。だって、渡し舟だもん。ああ、いやいや、この後の『舟止まる。』というのは、目的地の、つまり対岸に到着して止まったよ、という意味。だから、『ゆっくり読むんだよ』って言ったでしょう。始めから舟が止まっていたとした場合、例えば出発前というシチュエーションの場合、この箇所で態々『舟止まる。』とは書かないでしょ。なんだ、ここが引っ掛かっていたのか。となると、あとは分かるね。ふむふむ、そうそう、刻んだ所から、川の中に入って剣を探し求めた。へっ?川の途中まで泳いで引き返したのかって?違う、違う、そうじゃない。到着したその場所で、舟に刻んだ印を目当てに川へと…へっ?そんなバカな奴がいるかって?そうなんだよ、バカなんだよ、彼は。だから、この後の文章は、どこがバカなのかっていう解説なんだな。『舟は巳(すで)に行けり、而も剣は行かず。』つまり『舟は進んだけど、剣が進むわけじゃない』って言っている。この辺でやめておけばいいのに、おまけに『剣を求むること此(かく)のごときは、亦惑ひならずや。』つまり『こんな方法で剣を探すとは、なんとバカなんだ』って、とどめを刺している。これって『このコントのボケは、この部分がこのような理由で面白いから笑えるんですよ、お客さん』って説明しているようなものだから、折角のボケを殺してしまっているねえ。これがホントの蛇足なり。」――私は耳を疑った。いくら何でも、こんなバカ、実在するはずないだろ。蛇に足を描く奴も狂っているとしか思えないが、バカにも程がある。第一、こんなバカに剣なんて持たせたら危険極まりないではないか。川に落として丁度良かったんだ。そんな事を考えつつ、私は授業に臨んでいた。どうやら中国戦国時代末期の『呂氏春秋』という書物に説話の類として収録されたものらしいから、たぶんフィクションであろうことに些か安心した。

――ところが、この「漢文」の授業から約10年後、実在したのである。バカにも程があるバカが。剣を持たせたらいけないバカが。

大切な顧客に上司を会わせるのは、失礼や粗相がないかと不安で仕方なかったが、四半期に一度くらいは現地へ随行するのが“おつとめ”だった。「ボクが表敬訪問することで君の数字が伸びるんじゃないかね。こんな優しい上司いないぞ。有難く思いたまえ。」と真顔で言う人も珍しい。どうせ、昼は何処へ行っても「いや~社長、コイツは役に立っていますか。」と挨拶もそこそこにゴルフ談義を展開し、夜は夜で接待と称し「何か地元の旨いもんを食わせろ」という我儘なご意向にお膳立てをせねばならない。慰安旅行と勘違いしているのだろうか。彼の無駄な旅費交通費と交際費を削減すれば、それだけで貴重な販売促進費の足しになる。上に諂い、下を罵倒し、自分では何も考えられず、他人に任せきりで、結果責任を負わず、手柄は横取りする。今どきコントにも恥ずかしくて書けない程、脚本通りのキャラクター。支社の営業マンは皆、彼のことを「水飲み鳥」と呼んでいた。あの玩具は前方にこっくりこっくりと頭を下げるイメージが強いけれど、嘴を水に入れるまで、殆どの時間は踏ん反り返る仕草を反復している。普段は威張り散らし、偶にご褒美を貰える時だけ重役に媚びる。飽きもせず半永久的にこれを繰り返している。

すでに、行きの新幹線から煩わしかった。1時間以上も隣の席で一体どんな話題を出そうか。ゴルフ談義をずっと聞かされるのは地獄だからな。あれは昼間から酒を呑んで芝生の上を散歩するのが愉快なのであって、プロでも無いのに生真面目に鉄の棒振り回して何が楽しいというのだろうか。ましてや、ナイスショット~!なんて叫びながらヨイショするのを競うような遊戯では無い。「アプローチだよ、アプローチが全て。」そら、始まった。「得意先へのアプローチ。グリーンに乗せるまでに労力を費やすと厄介なんだな、商談も。」おっと、まさか仕事の話になるとはなあ…これじゃあ、まだゴルフのほうがマシだった。「いいか、下半期が勝負だぞ。いろいろ厳しい状況だけどな、清酒の新商品の販売目標だけは何が何でも通期で達成する!4-6月のスタートダッシュに失敗した上、夏の冷酒提案でも挽回できなかった。この秋冬、とりわけ年末年始の最需要期に向けてアプローチあるのみ。いいか、酒処の長野県を挽回の起爆剤にするしかない。上半期の借金分を上乗せし、残念ながら現在苦戦中のエリアの分も助けるとなると、君の得意先で5,000ケースは売ってもらわないとな。」――この人、正気だろうか。私は現状では不可能だと確信していたが、試しに「どうやって売りましょうかねえ?お知恵を拝借したいのですが。」と問うてみる。水飲み鳥は「それを考えるのが君の仕事じゃないか」と即答する。ここまで阿呆を貫くなら、いっそのこと「根性で売るんだよ」と開き直ってほしかったくらいだ。

出来ない理由を並べるのは格好悪い。とはいえ、現実に出来る方法を見定めないのはもっと格好悪い。私の担当している「南信」の中心都市は飯田市。人口は当時でざっと10万人。このうち、20歳から69歳までの全ての人が習慣的に飲酒していると仮定する。もうこの時点で理論上有り得ない話なのだが、この人口がざっと6万人。一方、私が売ろうとしている清酒は、一升瓶つまり1.8リットルが6本入りで1ケース。即ち、水飲み鳥の命ずる通り5,000ケースとなれば、3万本となる。単純計算でも大人の市民の半数が1本ずつ買わないと達しない数字なのである。長野県の20歳以上人口一人あたりの清酒消費量は、全国上位ではあるが、年間で概ね8リットル。そうなると、この下半期に興味本位で1本購入して頂けるだけで御の字というわけである。しかも、酒処だから清酒が売れるという発想自体がナンセンス。その逆だ。酒処に住まう誇り高き市民を、地元の蔵元以外の酒に一度でも浮気させるには、相当に魅力的な特売企画を打たねばならないのは必定。ブームを巻き起こすチャンスは正月の1回きりとなれば、10月中には商談を決めきらないとならない。そう、こういう時こそ上司の出番。決裁権限のある上役を得意先へ連れていくことが意味を持つのではないか。意味のある出張しかしたくない。まさに好々爺の教えそのもの。「表敬訪問」なんかでは生温いのである。非効率的だ!

この小学生にも分かる計算が、水飲み鳥には出来ないのだろうか。人口や消費量といった市場規模を分析するためのデータは、国税庁の統計とか、業界紙とか、支社の事務所に溢れている。その事務所の中で四六時中ヒマを持て余すこの人の生産性に対し、私の倍以上の給料を払っている会社の無神経さが信じられない。トイレから戻ってきた彼が「君ね、新聞くらい読みたまえよ。なるべく業界紙もな。企業戦士は情報が命。」と説教を始めたときには、途方もない虚脱感に襲われた。

その時だった。安中榛名駅を通過し、まだ碓氷峠も越えない辺りで新幹線がスピードダウンする。嗚呼、なんと不運なことだろう。この上司と車内にこれから何時間閉じ込められるというのか。「ただいま緊急停止中です。状況が分かり次第、お知らせします。」というアナウンスが3回続き、凡そ5分後に「佐久平駅~上田駅間の架線トラブルによる停止です。安全が確認され次第、発車しますので、暫くお待ちください」と告げられるや否や、もう水飲み鳥の短気が抑えられない。早速「貴様!この電車は動くんだろ!」と車掌さんを捕まえる。「ハイ、安全が確認され次第、動きます。」と車掌さんが困り顔で応じれば、返す刀「動くんだったら、安全だろうが。動かせよ。責任者を呼びたまえ!」と喧嘩腰だ。「大事な得意先が長野でボクを待ってくれているんだよ。」とまだ車掌さんに食い下がるので、内心「あなたを心待ちにしている得意先など皆無です」と呟きながら、「まあ、ここは待ちましょう。会えないとなると得意先もガッカリするでしょうけど、私から事情を説明します。」と宥める。おっと、これが正真正銘の面従腹背というやつか。水飲み鳥は「待て、ボクが電話する。」と言って、ジャケットの内ポケットから携帯電話を取り出そうとする。が、その電話が無い事にここで気付く。「あれ?何処かに落としたか?いや、そんな事は無い。オイ、君、ボクの携帯を鳴らしてみたまえ。」と命じられるまま、私が隣に居る上司へ電話をすると、上司ではない誰かが出た。「もしもしぃ?ああ、キミか。隣に居るの?水飲み鳥は。」相手は支社の管理課長さんだった。机の上に忘れていったから、そのうち鳴るだろうと待ち構えていたのだそうだ。私がホッとした矢先、横から「代われ!」と凄まじい勢いで上司が電話を奪う。「ああ、白井君か。いったん電話を切るから、この電話を切った後、直ちに君からJR東日本へ電話しなさい。えっ?どうしてですかって、アホか、君は。『長野新幹線の運行を再開せよ』って抗議の電話を入れるんだよ、直ちに!あっ、待て待て、どうせ動かすんだったら、東京方面へ逆走してくれと打診するんだ。いったん携帯電話を取りに戻るから。」とかなり早口で指示すると、本当に電話を切った。私は携帯電話という道具が巷に流行り始めた当初より、車内で堂々と通話するような人種を忌み嫌っている。黙認されていたが、デッキに移動するのがマナーというものだ。暴力を振るっているわけではないが、何かと喧しくて迷惑な人だ。周囲の乗客からクレームを受ける程、大声で目立っていたわけでは無かったものの、荒荒しい語気と馬鹿馬鹿しい会話に、冷笑と白眼視のシャワーを浴びたことは言うまでもない。

今、私の目の前で起きている“寸劇”は、夢か現か幻か。新幹線のシートや窓に印を刻まないだけマシか。「新幹線は巳(すで)に行けり、而も携帯電話は行かず。」という道理は解っているようだが、「携帯電話を求むること此(かく)のごときは、亦惑ひならずや。」を地で行っている。10年前に漢文を学んだ意味がありましたよ、好々爺先生。世の中にはとんでもなく常軌を逸した人が実在するということを示してくださったのですね。教える意味のある授業しかしたくなかった先生の授業には意味がありました。

「ちょっとボケがキツすぎたねえ。もう少し簡単なのをやるか。いいかい、ゆっくり読むんだよ、ゆっくり。『阮籍礼教に拘らず。能く青白眼を為し、礼俗の士を見れば、白眼を以て之に対す。嵇喜の来たり弔(てう)するに及び、籍白眼を為す。喜懌(よろこ)ばずして退く。喜の弟の康之を聞き、乃ち酒を齎し琴を挟(わきばさ)んで造(いた)る。籍大いに悦び、乃ち青眼を見はす。是に由りて礼法の士、之を疾(にく)むこと讐の若(ごと)し。』以上、どう?舟を刻む話よりは解りやすいでしょ。ふむふむ、阮籍という人が居て、この人は礼儀作法の教えには拘らない。おうおう、分かっているではないか。へっ?青白い眼って、その人はアメリカ人かって?あのねえ、君達、今は平成の時代だよ。青い目と言われてアメリカ人を連想するのは古い。アメリカ人にも黒い目の人は居るよ。へっ?じゃあ、何が相応しいかって言ったら、そりゃ『白人』って言い方になるのかな。でも、白人なのに青眼って、ややこしいなあ。ああ、ついつい君達の質問に釣られてしまうなあ、違う、違う、そうじゃない。ここで言う『青眼』とは『黒い目』のこと。へっ?だったら、ハナから『黒眼』って言えばいいじゃないかって?そうだな。その通りだ。その通りなんだが、いくら考えても答えに辿り着かないので無視する。当時の中国にも『黒』という色は存在したはずなんだが、なぜ青眼と称したのかについて明確に示した解説には私も出会ったことが無いねえ。ただ、色の語源とかを探っていくと、大昔は四色しか無くて、『暗いに由来する黒』の対義に位置していたのは『明るいに由来する赤』だったらしい。今みたいに『紅白』とか『白黒』とかいうイメージじゃないんだね。それで『ハッキリしているという意味のしろしに由来する白』の対義に位置したのが『ボンヤリしているという意味の淡いに由来する青』だったというわけ。まあ、四色の中に黒が存在する以上、この考え方でも正解かどうかはハッキリしないから、青眼の疑問は無視するしか方法が無い。

なんだ、ここが引っ掛かっていたのか。となると、あとは分かるね。ふむふむ、そうそう、礼儀作法に拘る俗っぽい人を見れば、白い眼で応対した。嵇喜という人が弔問に来た時、籍は白い眼をした。おうおう、分かっているではないか。へっ?誰の弔いなんだって?ああ、これには解説があって、省略しているけど母親らしい。何で省略したのかについては、解説に出会ったことが無いし、無視する。ふむふむ、そうそう、喜は喜ばないで帰った。う~ん、確かに名前に『喜』が入っているから混乱するなあ。さっきから君達の指摘する通り、このストーリーって、ややこしいねえ。どうせ後世に遺そうとするのなら、もっとすんなりと頭に入るようにリメイクしたら良かったのにねえ。

ふむふむ、喜の弟の康がこれを聞いて、お酒とお琴を持って訪れたら、籍は大いに悦んで青い眼をした。これによって礼儀作法を重んじる人は、仇のように彼を憎んだのであった。そうそう、大体そういう意味。

へっ?要するに、これってお辞儀なんてどうでもいいから、酒と音楽で待遇してくれたほうが俺は嬉しいっていう、そういう話かって?そうなんだよ、『礼俗の士を見れば、白眼』なんて書いているけどね、阮籍っていう人のほうが、よっぽどの俗人に見えるよね。まあ、どの本にも『これが白眼視という言葉の由来だ』とは書いているけれど、この故事から得られる教訓について明確に示した解説には私も出会ったことが無いねえ。」――どちらかと言うと、今は礼儀作法、則ちルールやマナーやエチケットを守れない人こそ白眼視されるのではないか。酒と音楽がお辞儀に勝ってしまうなんて、その人はどうかしていると思ったが、10年前に漢文を学んだ意味がありましたよ、好々爺先生。世の中にはとんでもなく常軌を逸した人が実在するということを示してくださったのですね。教える意味のある授業しかしたくなかった先生の授業には意味がありました。

“水飲み鳥”も白眼と青眼を使い分けるのだろうか。いやいや、彼は見る側では無く、白眼で見られる側だったな。しかも、彼は「礼儀作法」にも「酒と音楽での待遇」にも、どちらにも五月蠅いという、とにかく面倒な上司だった。そのくせ自身は、昼の商談では外套も脱がずに玄関を抜け、夜の接待では酒癖が悪く、酒を売る我々の側にとっては客でもある料飲店のメニューにケチをつけるような無礼千万な輩であった。白井課長から白眼視されていた事は言うまでもない。しかし、上役への胡麻擂りだけは鉢と棒が乱れる程であったため、青木支社長だけからは青眼視されていたものと推察された。おやおや、白井さんから白眼視、青木さんから青眼視。漢文なるものも、これくらいの解りやすさを追求してほしかったものである。

4月1日付定期人事異動の発表は、雪の残る信州の如月に、私が春の匂いを確かめてから数日後のことだった。私は京都の本社への転勤が決まった。その日からというもの、よく眠れない日々となった。気が昂り、胸がときめき、心が蠢くような感覚なのだ。不思議なもので、卒業が確定した瞬間、目の前の業務に再び熱が入り、無我夢中に引継書を作成し始める。出張先のビジネスホテルのシーツに包れば、送別会の挨拶の内容をどうしようかな、水飲み鳥の隣の席は遠慮したいな、等々、他愛もないことを想像しながら愉快になっていた。そういうところが、まだカネを稼ごうとしていた頃の私の「青春」であったし、きっとサラリーマンとしての頑張りぶりも「青眼視」に値するものだったであろう。けれど、私は調子に乗っていた。だから、人生への向き合い方は「青二才」だと思い知るよう努めた。例えば、あの日の満員電車のように・・・つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?