ワーママ仲間と「哲学対話」実践記録…からの民主主義を考えた

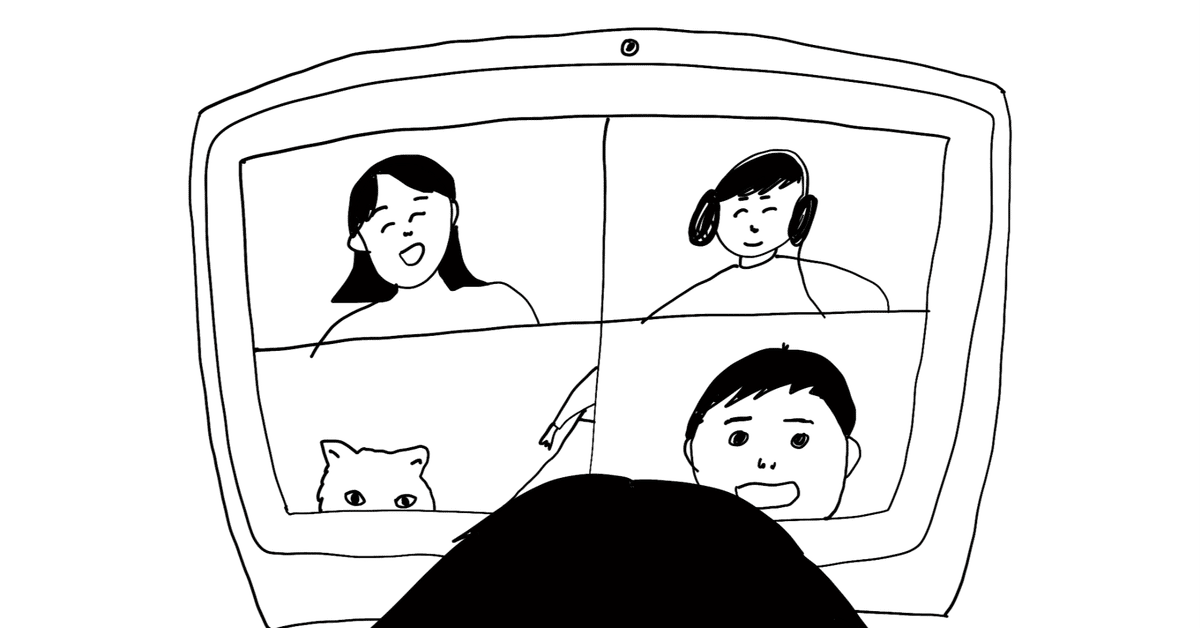

4人のワ―ママと、「働くとは?」をテーマにオンラインで哲学対話をしてみました。育休中小学校教諭×アメリカ在住個人事業主×日本在住会社員。

「哲学対話」とは…。難しい哲学用語も、哲学の知識もいらない、「対話」のこと。でも、何かを決める会議でも、勝ち負けがあるディベートでも、ただ楽しいだけのおしゃべりでもない…。「話し・聞き・問い・考える」営み。と私は理解しています。

①まずは問いを決めました。

このとき、みんなで決めた始めの問いは「楽しく働くには?」

②さっそく対話をスタート。

するとすると…

「そもそも、仕事って楽しいもの?」

「楽しい時ってどういう状態?」

「お金以外にも、働く目的はあるのではないかな?」

でてくるでてくる。新しい問い。

③たったの20分ちょっと。

たったの20分ちょっとの対話で探究する時間だったけれど。

頭はぐるぐると、「考える」モードに。

脳みそつかった!哲学した!という感じに。

みんなで「哲学って難しそう…と思ってたけど…これ!おもしろいね!!」

と大盛り上がり。対話の力ってすごい!

一人じゃたどり着けないところに到達できる。気づける。

ところで。今朝から読み始めたこの本。

出だしの1ページ目から、もう止まらなくなるようなそんな本で。

全国の先生に全力でおすすめしたい!

この本のぺらりとめくったところにある、この言葉。

誰かが決めてくれる。

そんな”当事者意識”を失った

従順な子を育てる教育は

終わりにしよう。

ふと思い浮かんだのは…

「子どもが言うことを聞かないんです」

そんな子育ての悩みを聞いて、ずっと感じていた「もやもや」

そもそも、子どもは言うことを聞かせる存在なのか?

わたしたちは、従順で大人の言うことを聞く「いい子」を育ててきた。

体育すわりで校長先生のお話を聞き(どんなに長くても)。

「ぐう・ぺた・ぴん・さっ」で背筋伸ばして「いつでも良い姿勢」で授業を受けるよう「指導」し。

ケンカが起こると、先生が「仲裁」。ここが悪かったわね、これからこうするといいね、と裁き…

わたしも「いい子」として育てられてきた。

自分で決めることなく

誰かの決めた「正解」を生きる。

働いていても、重大な局面で最終決定は管理職。

重大なことを決めるのは…責任をとるのは嫌だと思っていた…

「民主主義」

なんだか小難しそう…と思っていたけど

そんなことなかった。(まだ読み始めて6ページだけれど。笑)

言う通りにさせる

口を挟むことすら許されない

聞かないならば暴力を振るってでも

そんなところで、

私たちはこれから生きていきたいのか?

否。それは、間違いない。

自分で決められる国。

自分の考えが反映される国。

対話から合意形成していく国。

子ども達に、対話を。

大人に、対話を。

自己選択自己決定を。

では、わたしは今日から何をするのか?

わたしの行動計画は?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?