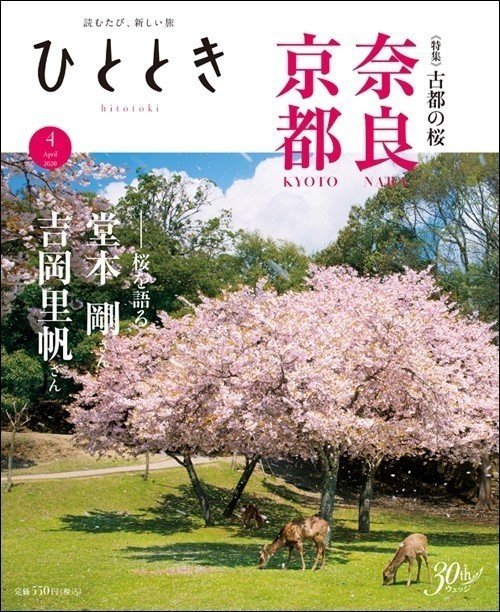

堂本 剛「故郷の桜を語る」

僕が生まれた奈良の家の前には、ちょっとした桜並木があって、幼い頃はその下を通って通学していました。でも、当時は桜の花にそれほど目を向けてはいなかったように思います。桜という花が、僕にとって特別な存在になったのは、ふるさとを離れて東京に出てきてから。4月生まれということもあり、いつしか春になると、家族への感謝の気持ちを桜の花に重ねるようになっていました。

母との忘れられない思い出があります。ある年の春、東京に来ていた母と一緒に、桜を見た時のこと。目の前でそっと母がポツリと「あんたと、あと何回この桜を見れるんかなあ」と呟いたんです。その瞬間、僕の中にそれまで出逢ったことのないような感情が込み上げました。「僕にもいつか、母と別れる時が来るんだ」。母の背中の向こうに、ひらひら舞う花びらを見ていると、次から次へと溢れる感情に胸が締め付けられました。母は、亡き自分の両親を桜に重ねているのかもしれない。僕自身も、もっと歳を重ね家族を持てたら母と同じ言葉を口にするんだろうか……。僕が作詞作曲を手掛けた楽曲「ソメイヨシノ」(2006年)は、まさにその時の心情を歌った曲です。あの日からというもの、桜の花を見ると切なくなる。でも、それと同じように惹かれてもしまうのです。

できることなら、毎年ふるさとの桜をゆっくり眺めたいといつも思っています。ですが東京に住むようになってからは、あまりタイミングが合いませんでした。そんな中で数年前、仕事で訪れた東吉野村で桜を見る機会を得ることができたんです。東吉野村は、奈良の中心部から車で1時間ほど南へ向かったところにある山あいの村で、日中も行き交う人々はほとんどいません。思いがけず空き時間ができたので、ふと外に出てみると、満開の桜の木がそこに立っていました。あたりには誰もおらず、風の音だけが聞こえる中、僕はただぼんやりと桜を眺めて時を過ごしました。舞い散る花びらにくすぐられ、暖かな陽だまりに撫でられていると、自ずと「ありがとう」という気持ちで心が満たされていったことを覚えています。

古の人がいう「花を愛でる」とは、こんな感覚だったのかもしれません。散り際の桜は、見とれてしまうほどに悲しく、儚く美しい。桜とそうやって向き合う中で、自分の心の声に耳を傾けていく。桜は僕たちに、「花を愛でる」感性を呼び覚ましてくれる花でもあります。

奈良という地も、ふるさとを離れて暮らす僕にとって、自分の心の声を思い出させてくれる大切な場所です。東京で暮らしていると、日々すごいスピードで時間が流れていきます。穏やかに自分と向き合う間もないまま、周囲に振り回され、息苦しささえ感じてしまう。ところが、ひとたび奈良に降り立ってふるさとの匂いを嗅ぐと、本来の自分が湧き上がってくるのを感じます。そこここに神さまや仏さまがいてくださって、手を合わせればいつでも心の中を整理することができる。古代の姿を今に伝える建造物や流れるままの自然もたくさん残されているので、そこに立ち「きっと昔の人は、ここから同じ景色を見ていらしたんだろうな」と想像しながら、先人の声に耳を澄ますこともできる。

1300年ほど前、奈良に都が置かれていた頃は、多種多様な文化がこの地に集結し、それらが入り乱れていました。その名残で、いまだに中心部には様々なお寺が密集しています。節分の掛け声なども、吉野山あたりでは「福は内、鬼も内」、三輪山では「福は山、福は山」と、地域によっていろいろです。個性の違うものが優劣をつけることなく、上手にバランスをとって共存してきた地。みんな各々カラーが違い、みんな自分の色彩を生きているような感覚。「他に必要なものは何もない。ここにあるものだけで、十分幸せだ」。奈良に戻ると、つくづくそう思うのです。

今年ももうすぐ春がきます。東京に居ても奈良に触れていたいので、吉野の桜を取り寄せて自宅に飾っています。「暖かくなったら、花が開くといいなあ」。そう愛情と想いを込めて、水をあげる毎日です。

堂本剛(どうもと つよし):1979年、奈良市生まれ。音楽、ファッション、アートなど、幅広い方面で活躍中。故郷である奈良の薬師寺や東大寺、京都の平安神宮など、神社仏閣でもライブを開催。日本の伝統文化とのコラボレーションに取り組んでいる。とくにゆかりの深い奈良市の西大寺〈さいだいじ〉では桜の植樹をしたこともある。

構成=後藤友美(ファイバーネット)

イラストレーション=駿高泰子

出典:ひととき2020年4月号

▼お求めはこちら

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。