(今更だけど)いい感じのWEB会議環境を構築しよう

WEB会議、やってますか?

もしかしたらリモートワーク廃止とかって言われてWEB会議ももう全然やってないよみたいな感じになってます?

本当に今更だけど、より快適なWEB会議にするために、環境とか意識してることとかを書きまとめたいと思う。

今回はあくまでも発話者側の環境の話。ファシリテーションの話はしません。

1.マイクの特性を知ろう

ぶっちゃけこれ書きたいがための本記事だったりするんだけど。

音は非常に重要です。

相手の声が小さくて聞こえなかったり、環境音拾いすぎてたり、雑音が入ってたり、そういう音に関して問題があると会議に集中できないし非常にストレスフルだしといいところがありません。

実際に以下のような研究結果も出ているそうです。

これは発話側の工夫によって大きく改善できると思います。

そのためにはまずはマイクの特性を知るべきです。

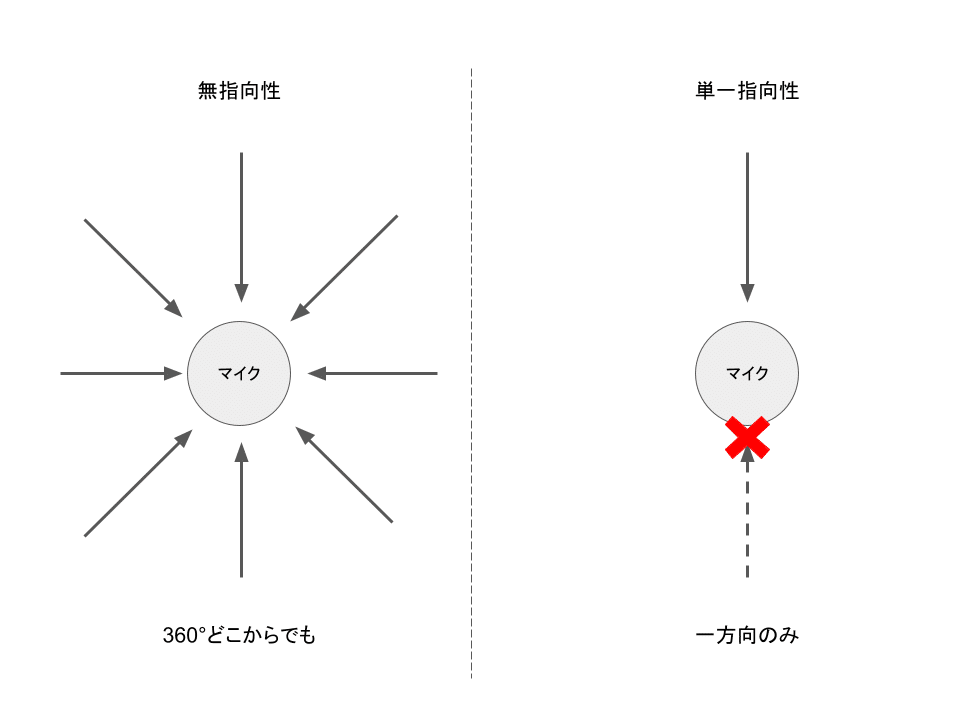

1-1.指向性について

マイクには指向性というものがあります。

これはざっくりいうと「どの向きからの音を拾いますか」というものです。

マイクの指向性はすごくざっくりいうと無指向性と単一指向性の2つがあります。

実際はもっとありますが、WEB会議に関わるところだとこの2つを知っていればOKです。

無指向性は360°どの方向に対しても同じ感度で音を拾います。

単一指向性はひとつの方向からの音を感度高く拾います。

すごく極端な話をすると、無指向性だとどこにいてもしっかりと音を拾ってくれますが単一指向性だとマイクの方向によっては全然音を拾わなくなるという違いがあります。

ではこの2つをどう使い分けるのでしょうか?

これもすごくざっくりな基準になってしまいますが、

一つの会議室に複数人集まってWEB会議をする場合

→無指向性のマイクを使いましょう。家など、その場には自分しかいない場合

→単一指向性のマイクを使いましょう。

という考え方でいいかなと思っています。

前者のような複数人で一つのマイクを使う場合、単一指向性マイクがそもそも合っていません。全員がマイクに向かって縦一列に座れるならいいですがそんなことないですよね。

逆に後者の場合に無指向性マイクを使ってしまうと環境音を余計に拾ってしまう可能性が出てきてしまいます。例えば向かいで家族が喋っていたり、家事をしていた場合、その音までも拾ってしまう可能性があります。

そこで単一指向性のマイクを使うとそのような環境音を拾ってしまう可能性をぐっと抑えることができます。

その時その状況によって適切な指向性を選びたいです。

もしマイクの指向性についてちゃんと知りたいという方はaudio-technicaがまとめているようなので見てみると良いかもしれないです。

1-2.集音距離について

マイクには集音距離というものがあります。これは先程の指向性よりわかりやすいと思います。単純にマイクが音を拾える距離を表します。

当然ですが、マイクの集音距離を超える場所から話しても音を拾ってくれません。集音距離ギリギリにいると音を拾ってくれるかもしれませんが相当小さい音になってしまいます。

逆に誰か一人だけ近づきすぎると他の人より大きく聞こえてしまい、受け手側からするとボリュームコントロールが難しくなってしまいます。

あるいは集音距離をあまり理解せずにマイクを近づけた結果、手元のタイピング音を拾ってしまうこともあります。

集音距離については当然単一指向性のマイクでも注意は必要ですが、主に会議室で無指向性のマイクを使うケースでより注意が必要かと思います。

以下のようなマイクを連結させて使えるようなデバイスもあります。こういうデバイスを使う際はより気をつけながらマイクを配置したいです。

単一指向性のマイクについてはあまり触れませんでしたが気をつけなくていいよという話ではありません。ちゃんと集音距離内で話しましょう。

2.WEB会議ツールのボリュームアイコンを確認しよう

使っているWEB会議のツールにもよりますが、誰がどれくらいの音量で喋っているか分かるように各参加者のマイクアイコンにその時のボリュームが表示されていると思います(伝わるかなこれ)。

Google Meetだと右上に出てくるボリュームアイコンです。

アイコンの動きを見て意外とボリュームが小さそうだと思ったら少し大きめに喋ってみたりPCのマイク音量を変えてみたりしてみてください。

3.WEB会議だと言うことを意識して喋ろう

すごく当たり前の話なんですが、小さい会議室で対面で話してるときのような音量で話されてもその音マイクは拾ってくれませんよという話です。

けど自分の周りには結構こういう人多いです。

マイクの集音距離内ではあるんだけど、口元ですごくボソボソと喋っているので結果マイクが拾えてないというケース。

そういう話し方するんだったらコールセンターの人がしているような口元にマイクがくるようなヘッドセットを使ってくださいって話です。

複数人がリアル会議室に集まってそこからWEB会議に参加という場合、弊社だと誰か一人のPCに無指向性のスピーカーマイク(Jabra Speak 510)を繋げて、他の人はミュートにって形で運用していますが、上記のようにならないように自分が話すときは少し意識して声を大きくしています。

相手に聞いてもらうために話しています。相手がきちんと聞き取れるように発話者が意識して工夫をしましょう。

けどそもそも会議室の大きさ的にその場にいても聞こえないレベルでボソボソっと喋られることもあるのでなんかそれ以前の問題じゃないかなぁとおもったりしないこともないです。

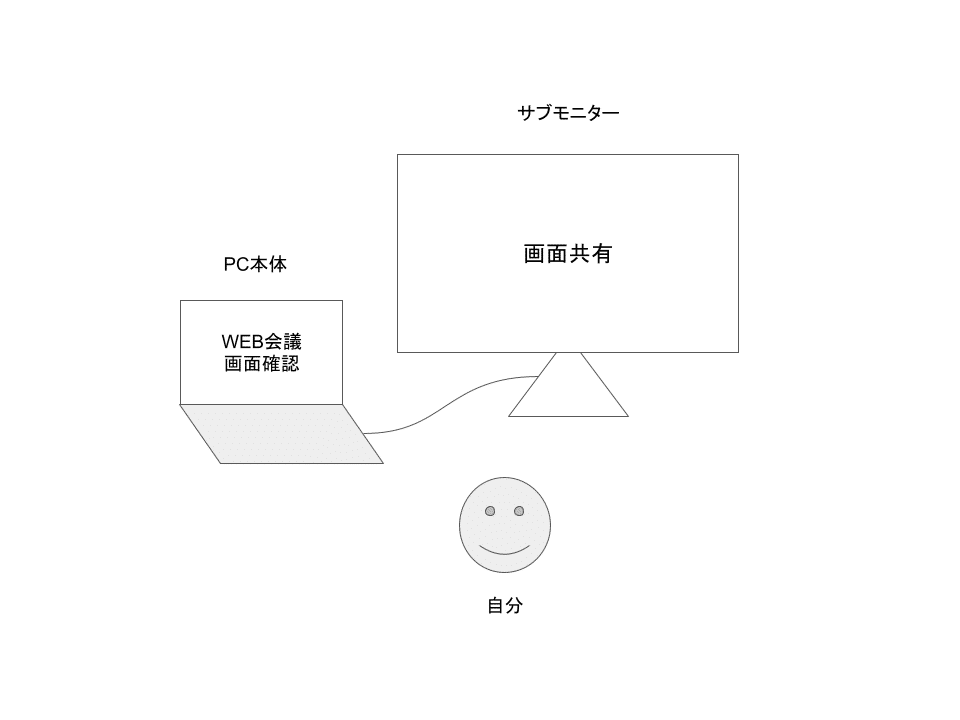

4.サブモニターを使おう

正直言うとマイクについて書きたかっただけなのでここからはおまけみたいな感じです。けど個人的にはサブモニターを活用することは割りと重要なことだと感じています。

WEB会議をするとほぼ100%くらいの確率で画面共有をすると思います。

共有されている側は共有されている画面と参加者の顔と両方を見ることができますが、共有している側は基本的に相手の顔が見れません。

そういうのに対応するためか、今は画面共有方法として画面全体というのも選択できるし、ウィンドウ単体を共有することもできます。

ウィンドウ単体を選択すれば、共有しているウィンドウは少し小さくして、WEB会議の画面を見える位置に置いてと少し工夫をすれば相手の顔も見ながら説明ができます。ただ一方でウィンドウを切り替える必要が出た場合にいちいち共有を解除しないといけないので面倒です。

そこでおすすめしたいのがサブモニターを使うというやり方です。

サブモニターで画面拡張しておき、片方の画面全体を共有、もう片方の画面でWEB会議の画面を確認するというやり方です。

こうすることでウィンドウの切り替えが発生してもいちいち共有を解除する必要もないですし、相手の顔やリアクションも確認することができます。

中には画面共有中相手の表情が分からないのが嫌だという方もいらっしゃいます。それは僕もすごくよく分かります。

手応えがあるのか、あるいは全然ミスマッチな感じなのか、理解してもらえているのか、全然なのか、そういうのはやはり相手の表情を見ながらでないと判断できません。

僕は営業ではないですが、特に営業の方は相手の表情見つつ相手に響くように提案の内容ややり方を変えていくものだと思います。

そういう意味でもサブモニターはぜひおすすめしたいです。

そうでなくても画面が拡張すればそれだけで作業効率上がりますしね。

家やオフィスであれば24インチくらいのモニターを導入するといいんじゃないかなと思いますが、13インチくらいの電源不要で持ち運べるモバイルモニターもありますので導入を検討してみてはいかがでしょうか?

5.まとめ

まとめです。

その時その環境に適したマイクを選びましょう

マイクの特性を理解した上で活用しましょう

聞き手のことを考えて話しましょう

サブモニターはぜひ導入しましょう

以上です。

今更でしたがみなさんもぜひ快適なWEB会議を作っていきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?