分数の乗除を習うと、加減計算のミスが増える訳

帯分数の処理の仕方に違い

分数の加減の計算に慣れてきて、ほとんどミスをしなくなった生徒でも、分数の乗除を習うと、途端に加減での計算ミスが増えてしまいます。加減の計算と乗除の計算では、帯分数の処理の仕方が違うからです。この違いをはっきり意識して処理できるようにならないと、ミスは減りません。

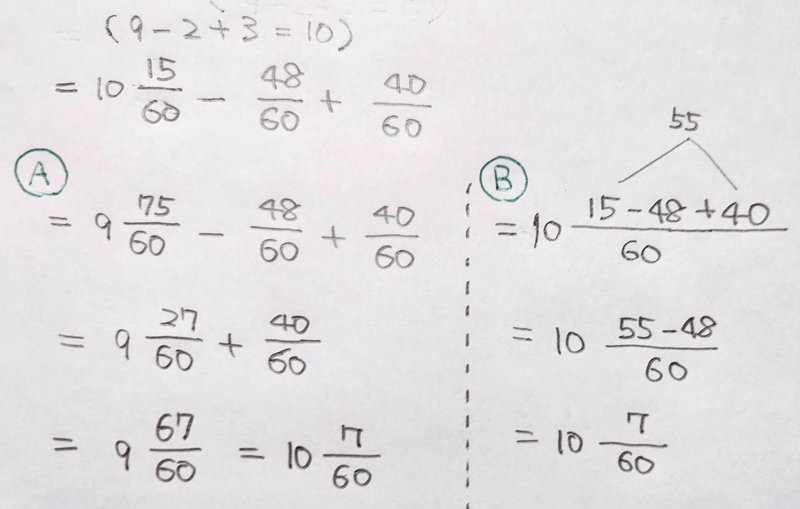

以下の写真のような3つの帯分数の加減計算をする際、私は、まず、整数部分の計算を終わらせるよう徹底的に指導します。

帯分数の計算では、整数を書き忘れるミスをする生徒が多いからです。最初に整数の処理が終えれば、整数を書く回数が減り、時間も短縮できます。

整数を計算しながら、余裕がある生徒には、同時に通分もさせます。

あとは(A)のように、前から順番に計算してもいいでしょう。

「要領よくやりたい」と考える生徒には、(B)のように分子をまとめて書かせて、15と40の足し算のところを先に計算してから、48を引くというやり方も教えます。

こうした指導で、多くの加減問題を解いていくと、計算ミスは減っていきます。

帯分数を見たら仮分数に直すクセ

しかし、分数の乗除の解き方で、帯分数はまず、仮分数に直してから計算することを習うと、多くの生徒の頭の中は混乱してしまいます。

その結果、以下の写真のような大変な計算をすることになります。

仮分数にするだけならまだ暗算で計算できますが、通分のために2桁同士をかける際は筆算が必須で、3桁同士の引き算でも筆算を使うことになります。

これだけ多くの計算をすると、どこかでミスをしても不思議はありません。しかも数字が大きいので、どこでミスをしているかを見つけることも難しく、お手上げになります。

分数の乗除を習ったら、乗除の計算問題と合わせて、加減問題の復習を並行してやらせることが大切です。その際、「乗除は仮分数に」、「加減は整数を計算してから通分」という呪文を唱えさせるといいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?