【飛距離アップ】一流のプロを育てた飛距離を生み出すスイングの原理

元広島東洋カープ一軍トレーニングコーチ

元ボストンレッドソックストレーニングコーチ

こんにちは。

ホロス・ベースボールクリニックの石橋秀幸です。

どんなスイングを身につけたら、飛距離を伸ばすことができるのでしょうか?

今日は、飛距離を生み出すスイングのメカニズムについて解説をしていきます。

前回は、長打が打てる強打者になるための、3つのポイントを解説をしました。まだ内容を確認していない場合や、忘れてしまった場合は、前回の情報を確認してください。

少年野球や中学生の野球を指導していて明らかなのは、ほとんどの選手が力強いスイングができていないということです。

体が成長段階にあるので、筋力が十分でないことが理由のひとつです。また、体全体の柔軟性や筋力のバランスもそれぞれに違います。

ですから、10人を並べて素振りをしてもらうと、見事に一人ずつスイングの特徴が違います。これは、専用ソフトを使って動作分析をすると、さらに違いがはっきりします。

つまり、体の使い方が選手ごとに違うのです。

ですから、「これをすれば、誰でも打てるようになる」という練習ドリルがあるわけではないのです。

選手の身体的特徴を理解した上で、その選手に合うスイングを見つけていくことが正解といえます。

とはいえ、プロ選手のスイングを細かく動作解析すると、一流選手のスイングには、共通の法則が見えてきます。

つまり、長距離を飛ばすスイングには、理にかなったメカニズムがあるわけです。

ですから、そのメカニズムを知り、地道に練習を重ねれば、あなたのお子様も飛距離アップを狙えるようになるでしょう。

今回は球界の名伯楽のバッティング理論を参照します

今回お伝えする内容は、一流のプロ野球選手に共通する、スイングの始動と振り出しのことや、インパクトでの腕の使い方について。

そして、フォロースルーがヘッドスピードにどのように関係しているのかについても解説します。

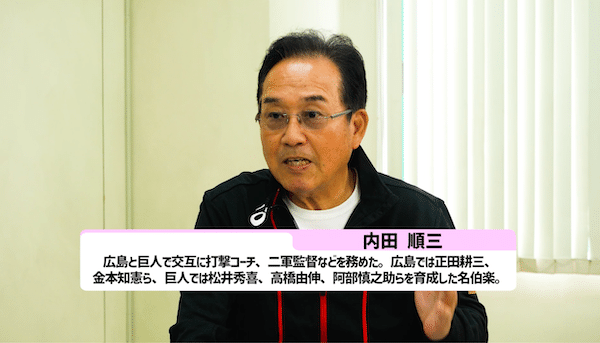

さらに今回も、メジャーリーグで活躍している鈴木誠也選手をはじめ、名だたる一流選手を育てたことで知られる、名伯楽、内田順三コーチのバッティング理論を参照します。

内田コーチが37年間のコーチ人生で、名だたる一流打者を育てたメソッドと、科学的なアプローチを合わせてお話を進めていきます。

今回お伝えすることを理解して練習に取り組むのと、これを知らずに闇雲に練習を続けるのとでは、大きな違いがあります。

プロ野球で実践された、そのメソッドとメカニズムを理解し、個々の身体的特徴に合わせてスイングを身につけることができれば、どうなるでしょう?

他では聞くことのできない内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

ちなみに、内田順三コーチは、私が広島のコーチ時代にバッティングコーチをされていてご一緒しました。名伯楽と言われるのは、プロ野球選手になった年から50年間、一度もプロのユニフォームを脱ぐことなく、プロ野球界に貢献された唯一の存在だからです。

参照するのは、「プロ野球選手だけに教えてきたバッティングドリル100:KADOKAWA」です。

一流のプロ野球選手を育てたバッティング理論が、どのようなものなのかを、ぜひ知ってください。

それでは、はじめていきましょう。

スイングの始動と振り出し

飛距離を生み出すスイングのメカニズムとして、スイングの始動と振り出しは重要な要素です。

スイングの始動について、内田コーチのアドバイスは.....

テイクバックし、始動するときに、まず前の足をステップするが、このとき、上体はついていかず後ろに残る。

その後、後ろ足の蹴りとともに上体が前へ動く。ただし、すぐにそれはカペにぶつかり止まり、グリップが出てくる、という順になる。

理想的な始動と振り出しを身につけることで、スイング全体が安定し、強いインパクトを生み出すことができます。

まず、スイングの始動は下半身から始まります。

下半身の動きを意識することで、全身の力を効率的にバットに伝えることができます。

具体的には、テイクバックの際に体重を後ろの足に移し、スイングを開始する時に前の足に体重を移動させます。

この体重移動がスムーズに行われることで、スイング全体が安定し、強い打球を打つことがでるのです。

そして、ステップをするときに、よく言われることがありますね。

そうです、指導者が「割れをつくれ」と言っている場面を目にしたことがあると思います。

その割れについての内田コーチの考えは.....

スイングするときに身体の前側のヒザ、腰、肩が力を受け止めるカべになり、そこに後ろ足の蹴りなど、前進する力がぶつかる。

ブレーキをかけられた形の力は、回転する方向の力に変化し、それが上体を鋭く回転させ、最後にヘッドを走らせる。これがスイングの論理だ。

これを力強いものにするには、ステップするあたりで、前に行ってカベを形成する部分と、後ろに残る部分に身体の前後が分かれる必要がある。これが「割れ」という考え方だ。

構えからテイクバックし、ステップをしながら割れをつくる。そして次が、バットの振り出しの動作になります。その時に重要なのがトップです。

トップについて、内田コーチは次のように言っています。

テイクバックが終わったトップの形も、ビタリとした「停止」ではなく、「動」の中の「静」である感覚が大事。

少年野球や小中学生の選手にとっては、少し難しい理論だとは思います。ですが、トップの位置から素早く正確にバットを振り出すためには大切な部分です。

少しずつ、身につけられるように練習していきましょう。

振り出しの際には、踏み出し足の膝が曲がり過ぎないよう気をつけましょう。膝が深く曲がってしまうと、いわゆる「膝が割れた」状態になり、力の伝達がスムーズにいきません。

膝の角度を維持しながら、軸足の蹴りによって腰が回転し、その勢いで体幹が強く回るようにスイングをしましょう。

これにより、次にお話をする強いインパクトに繋がり、強い打球を打つことができ、飛距離も伸びます。

振り出しについて、もうひとつ内田コーチのアドバイスを取り入れましょう。

折り返し点であるトップから、実際にバットを振っていく動作が、フォワードスイング。実はこのトップからの最初、10cmほどのグリップの動きには、個性は必要なく、合理性だけがあると私は考えている。

この最初の部分が、その打者の軸に対し、45度の角度で入っていくとバットヘッドもスムーズに出る。それが、いい打者に共通している部分なのだ。

このような意識が、インサイドアウトのスイングを身につける上でも大切です。

日々の練習で、ここでお伝えしたポイントを意識しながら取り組むことで、スイング全体が安定しますから、強い打球を打つことができるようになります。

インパクトと腕の使い方

バッティングのインパクトの瞬間は、スイングの力をボールに伝える最も重要な瞬間です。

強いインパクトを生み出すためには、正しい腕の使い方を理解し、実践することが必要です。

ここまでに、テイクバックからの振り出しについて解説をしました。その動きができるようになれば、小中学生であっても少しずつ強いスイングができるようになります。

その一連の動きの中で、強いインパクトが生まれるのです。

プロ野球選手のスイングでは、バットのヘッドが楕円形のような軌跡を描きます。一方、小中学生の場合は、バットが円形の軌跡を描くことが多いです。

少年野球や中学生の選手は、まず、バットの振り出しからインパクトまで、バットのヘッドが体の近い所を通るような軌跡になるように意識してスイングをしましょう。

そして、その後のインパクトからのフォロースルーでは、ヘッドが体から遠い所を通るような軌跡を描くように一気に振り抜きます。

インパクトについて、内田コーチの考えを確認しておきましょう。

振り出しからインパクトまでは試合だと一瞬の動きだ。意識して変化させることはできないだろう。でも、練習ではここをゆっくり考えることができる。(中略)

選手によって、差が出る部分なのだが、インパクトでは、いかにバットの力をロスなくボールに伝えるかは共通だ。球に当たる瞬間にすべてのパワーを出す意識がいい。

また、身体の開きを抑制するために、グリップを身体近くにする意識がほしい。

インパクトに向かう時、グリップが体の近くにあることで、バットのヘッドも体の近くを通ることになります。

全ての選手が、インパクトを強くしたいと考えているはずです。しかし、それがスイングを崩す原因になることもあります。

その点で、内田コーチは次のような視点を選手に伝えています。

バッターは打ちたいと思うものだ。そして、ここに大きなポイントがある。そう思うから力むのだ。そして、力むとどこに力が入るだろう。(中略)

緊張感があると、人間は自然に腕や手に力が入る。これがバッティングの動作を阻害する。バッティングのキーポイントのひとつは、脱力感だと考えている。

脱力したゼロの状態から、インパクトの一瞬に向かって力を爆発させるのが大切だ。でも、最初から力が入っていては、それができない。入っている力は抜くしかないのだ。

私はこの脱力と入力のコントロールこそが、野球におけるセンスの中身たと思っている。

おそらく、多くの選手が強いインパクトを意識するあまり、体に余分な力が入ってしまった経験があるのではないでしょうか?

構えの段階で力みがないか確認し、力んでいると感じたら、意識的に脱力をしましょう。

そして、インパクトでは、丹田に意識を持つことで、力みのない強いインパクトができる選手がいます。

インパクトの瞬間に、おへその下に力を込める意識でスイングしてみて感覚を確かめてみてください。

それでは、次が今回の最後の解説になります。

もちろん、インパクトまでがバッティングではありません。フォロースルーはヘッドスピードを高める大きな要素です。

どういうことか、次の解説を確認してください。

フォロースルーとヘッドスピードの重要性

強烈なインパクトでボールに強い回転をかけるためには、ヘッドスピードを上げることが重要です。

そして、そのヘッドスピードを最大化させるためのカギが、フォロースルーにあります。フォロースルーとは、インパクト後の振り抜きのことを指します。

まず、ヘッドスピードについて内田コーチは次のように言っています。

バットを振る、スイングする、という動作は、対象物であるポールにバットという道具をぶつけるのとは少し違う。

とても抽象的な感覚にはなるが、ヘッドを走らせる、というイメージが必要だ。(中略)

バットも同じで、腕全体で振り回してもヘッドは走らない。グリップを中心に鋭く回転することで、ヘッドスピードが上がり、強い打球が打てる。

バットを振り出したら、グリップとヘッドが体の近くを通るように意識し、インパクトでは、グリップを中心にバットを鋭く回転させます。

そして、フォロースルーまでを一連の動作としてスムーズに行うことで、ヘッドスピードが最大化されます。

では、インパクトでの大切なポイントは何でしょうか?

それは「手首の返し」です。プロの選手は、インパクトの直後に手首を素早く返し、バットヘッドを最大に加速させています。

この手首の小さな動きが、ヘッドスピードを最大化させる大きな役割を果たしているのです。

速いヘッドスピードができれば、強烈なインパクトが生まれ、ボールに強い回転がかかります。

インパクトの直後に手首を返してヘッドスピードを上げたら、その勢いを確実にフォロースルーに受け渡さなければなりません。

フォロースルーについては、内田コーチのこの言葉が印象的です。

インパクトが終わると、後はそのスイングを収束させるパートであるフォロースルーになる。ここでどうこうしようという意識は必要ないだろう。

それよりも、そこに至るまで、しっかり振りきる意識を持つこと。

振り出しが1 とすると、インバクトは10 と考えると先に述べたが、10で終わりではない。11 まで振り、さらに12 に届くほどに、最後の最後まで振る気持ちを持つ。

このように、フォロースルーは、しっかり振りきる意識を大切にしましょう。

フォロースルーが小さければ、インパクトで生まれたパワーとヘッドスピードが無駄になってしまいます。それでは、飛距離が出ない打球になってしまうでしょう。

プロの選手のスイングを見ると、体に巻き付くようなフォロースルーをしていることに気づきます。

例えば、ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手は、自分の背中を叩くかのようなフォロースルーが印象的ですね。

インパクト後のフォロースルーでは、「腕を大きく伸ばせ」という指導者もいるようです。しかし、腕を意図的に伸ばそうとすると、スイングのヘッドスピードが減速してしまいます。

プロの選手のスイングを分析すると、インパクトの瞬間、腕を意識的に伸ばしていないことがわかります。力まずに、スイングのスピードに任せて、自然に腕が伸びるようにしているのです。

つまり、腕はスイングのスピードによって、自然に伸ばされるということです。

今回のまとめ

いかがでしたか?

今回は、飛距離を生み出すスイングのメカニズムについて解説をしました。

お伝えしたのは、次の10項目です。

始動

テイクバック

トップ

割れ

振り出し

インパクトまでの腕の動き

脱力

ヘッドスピード

インパクト後の手首の返し

フォロースルー

まず、スイングの始動と振り出しについてお話をしました。そして、インパクトでは、バットとボールが当たる瞬間に、全てのパワーを出すようにしましょうと言いました。

そして、大きなフォロースルーについても解説をしましたね。

少年野球や中学生の選手の場合、内田コーチが言うように、フォロースルーが12に届くような、強いスイングを意識することから取り組んでみてください。

大きなフォロースルーができるようになるには、体全体で振り抜く意識が必要不可欠です。上半身だけ、腕だけでは振り切れません。

是非フォロースルーの大切さを意識し、ヘッドスピードを無駄なく活かせるようなスイングを追求してみてください。

大きなフォロースルーこそが、飛距離を伸ばす秘訣です。

今回のポイントを、日々の練習で意識しながら取り組むことで、スイング全体が安定します。それで、強い打球を打つことができるようになります。

今回参照した「プロの選手だけに教えてきたバッティングドリル100」を通じて、スイングの基本を確認しながら練習することが効果的です。

お手元に一冊おいておくことをおすすめします。

お子様が野球を楽しみながら上達できるよう、ぜひ今回のポイントを参考にしてください。

今回は以上です。

次回もまた、野球の上達につながる有益な情報をお伝えしますので、楽しみにお待ちください。

引き続き、野球の上達のために頑張っていきましょう。

【石橋秀幸プロフィール】

広島県出身 日本体育大学卒。

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科スポーツマネジメント専修卒。 1987年から2002年まで15年間、広島東洋カープの一軍トレーニングコーチ。

1997年ボストンレッドソックスへコーチ留学。

現在は、神奈川大学人間科学部非常勤講師、慶應義塾大学スポーツ医学研究センター研究員。

また、2022年11月からホロス・ベースボールクリニック代表として、球児の成長のサポート事業をスタート。

これまでも、プライベートコーチとして、小学生から大人まで、アスリートはもちろん、プロの演奏家へもトレーニングとコンディショニング指導を行う。

講演実績多数。

著書多数。

==========

■石橋秀幸これまでの業績:

https://holosbc.com/achievements-of-hideyuki-iishibashi/

■石橋秀幸の講演実績:

https://holosbc.com/lecturerecord-ishibashi/

■ホロス・ベースボールクリニック公式HP:

https://holosbc.com/

■ホロス・ベースボールクリニックアカデミー:

https://holosbc.com/courses/

■公式メールマガジンの登録はこちら:

https://sub.holosbc.com/p/rQItECOKGK5c?ftid=xuARZvq9yCw3

■お問い合わせ先:

info@holosbc.com

■Facebook:

https://www.facebook.com/holosbc/

■Instagram:

https://www.instagram.com/holosbaseballclinic/

■Twitter:

https://twitter.com/holosbaseball

◾️YouTube:

https://www.youtube.com/@holosbaseballclinic/videos

==========

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?