法律で定められた健康診断にはどのような種類がありますか?

事業者は、労働安全衛生法第66条により、労働者に対し労働安全衛生法、じん肺法で定められた健康診断を実施する必要があります。健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断に分けることができます。また、事業者は受診者全員に所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する必要があります(労働安全衛生法第66条の6)。さらに、健康診断結果の記録(健康診断個人票)の保存と一定の健康診断については所轄の労働基準監督署長に結果報告を行う必要があります。

(1)一般健康診断

労働安全衛生法第66条第1項に定められている健康診断で、労働者の一般的な健康状態を把握するための健康診断です。

・ 雇入時の健康診断(則第43条)

常時使用する労働者を雇い入れるとき

・ 定期健康診断(則第44条)

常時使用する労働者に1年以内が音に1回

・ 特定業務従事者の健康診断(則第45条)

労働安全衛生規則第13条第1項第3号に規定されている特定業務(1000人未満500人以上で産業医を専属にしなければならないものと同じ)の従事者に6か月以内ごとに1回

*特定業務についてはこちらの有害業務の記事を参照

・ 海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)

6か月以上の海外勤務の前後に実施

・ 給食従事者の検便(則第47条)

・ 自発的健康診断(則第50条の2)

深夜業に従事し、一定の要件を満たす労働者が自分の健康に不安を抱いた際に、自発的に医療機関に行って受ける健康診断のこと。

*ここでいう常時使用する労働者とは、大まかにいうと、1年以上の雇用契約があり、かつ週の労働時間が30時間以上の労働者のこと

(2)特殊健康診断

特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、第3項に定められている健康診断及びじん肺法第3条に定められている健康診断です。労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断です。

① じん肺健康診断(じん肺法)

②鉛健康診断

③四アルキル鉛健康診断

④有機溶剤等健康診断

⑤特定化学物質健康診断

⑥高気圧業務健康診断

⑦電離放射線健康診断

⑧緊急時電離放射線健康診断

⑨除染等電離放射線健康診断

⑩石綿健康診断

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断の概要

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf

参考:化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/tokusyukenshin-kaisei202007.pdf

定期健康診断の有所見率はどのようになっていますか?

労働者の高齢化に伴い、定期健康診断の有所見率は、増加傾向で、近年は、定期健康診断の有所見率は、60%代後半で推移しています。脂質、血圧、肝機能、血糖、心電図などの、メタボリックシンドロームにかかわる有所見率が高くなっています。

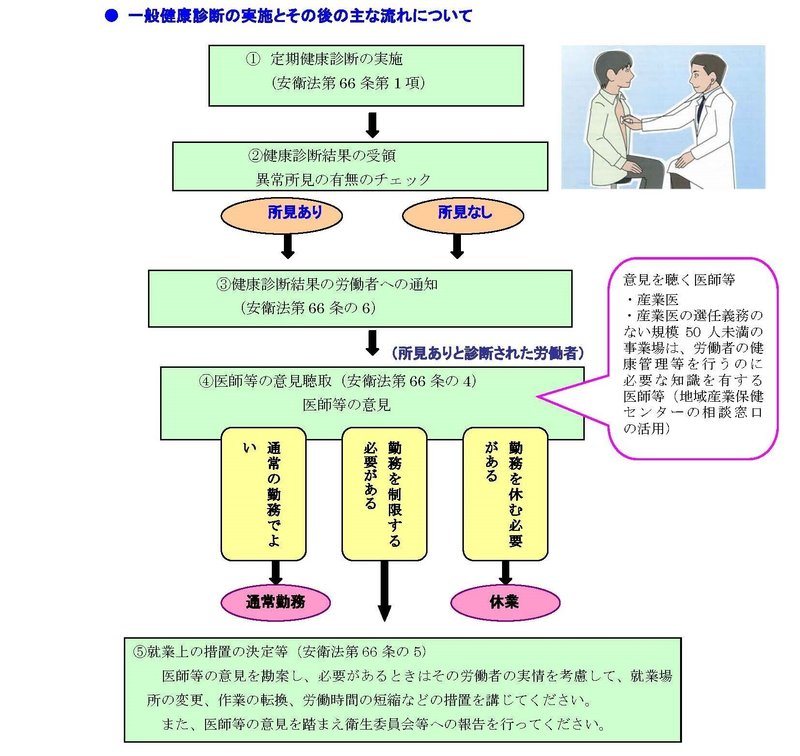

健康診断実施後はどのように措置を行いますか?

常時50人以上の労働者を使用する事業者の場合、健康診断の結果を受領したら、健康診断個人票の作成と保存をし、労働基準監督署長などへの健康診断結果の報告を行います。一方で、健康診断の結果から医師等が診断区分を決定する際、特に健康の保持などを務める必要があると認める労働者に関しては、医師又は保健師による保健指導を行うよう努力しなければなりません。健康診断の結果を労働者に通知し、就業に関する医師の意見聴取を行わなければなりません。二次検診が必要な場合には、二次検診を受診するように勧奨し、二次検診結果を提出するように働きかけるのが適当と考えられます。医師が、通常業務、就業制限、要休業などの就業区分について意見を行いますので、それに基づいて、必要であれば労働者と面接し、作業環境や作業内容を見直すなどの事後措置を行う必要があります。

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf

参考:健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/library/akita-roudoukyoku/seido/anzen/jigosochi220119.pdf

健康診断の情報はどのように取り扱いますか?

健康診断を受けた人の病歴、健康診断の結果、事後措置に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報はすべて個人情報であり(個人情報保護法第2条①)、事業者はこれらの情報を適切な方法で管理しなければなりません。

個人情報保護法の管理方法

・健康診断の管理責任者を決める。

・業務のため健康診断の個人情報を閲覧できる人を決める。

・個人情報の取り扱い規定を策定し運用する。

特定健康診断・特定保健指導とはどのようなものですか?

特定健康診断とは、生活習慣病の早期発見、予防を目的として行う健康診断のことです。内臓脂肪型肥満は生活習慣病を合併しやすい。特定検診はこれに着目して行う検診であることから、メタボ検診とも呼ばれています。対象者は医療保険に加入している40-74歳の人で、高齢者医療確保法が根拠になっています。実施義務者は会社ではなく、医療保険者になります。医療保険者は、特定検診の結果、健康の保持に努める必要があるものに対し、生活習慣を改善するための指導(保健指導)を行います。特定検診後に行うこの保健指導を「特定保健指導」といいます。一般検診や特殊検診ですでに結果が得られている検診項目については通常、その結果をそのまま用いることになっているので、事業者は医療保険者から求められた場合、その項目の結果を医療保険者に提供する必要があります。

参考:

☝産業保健にかかわるすべての職種の人におすすめです。

☝労働衛生コンサルタント試験のバイブル

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?