青森県、給食費無償化 交付金の差に疑問

「給食費無償化 交付金の差に疑問」という私の投書が、朝日新聞に掲載されました(3月19日[火])。3月13日の昼に投書したものでした。過去に投書した経験はありませんが、かなり迅速に掲載していただいたんだと思います。その数日前に、地元紙へ投書しましたが音沙汰がなかったので、全国紙向けに原稿を一新して、投書したものです。まだ、県から市町村の担当者への説明会などはこれからということで、まだ、交付の方法を分けない仕組みに変更するのに、間に合うんではないかという一縷の望みに賭けています。

まず、宮下知事が進めるこの交付金の仕組みを図示しながら、説明します。現在の正式名称は「給食費無償化等子育て支援 市町村交付金」です。

県が各市町村に用意している交付金の金額は「(給食費の平均単価)×(小中学生の人数)」※1 です。この点を持って、宮下知事はこの仕組みは“平等”であると主張していますが、“不平等”なのはこの後です。

給食費無償化未実施の23市町村には、給食費無償化事業に全額交付しますが、給食費無償化実施済みの17市町村には、新規の子育て支援事業を行なった場合に限り、「 ※1」の金額を交付上限に、8割交付します(給食費無償化の財源に充当できないだけでなく、その他の既に行なっている子育て支援事業にも充当できない。また、現金給付に使うこともできない)。

なんでしょう、この理不尽な仕組み。積極的に子育て支援を行なってきた市町村の方だけが負担が生じます。私は、先日の3月議会(五所川原市)で、この理不尽な仕組みを、小学校の夏休みの宿題に例えましたら、その部分が新聞に取り上げられました。

「小中学校の夏休みの宿題に例えるなら、ドリルに先に取りかかって頑張っていた生徒に『今までやった分は評価から外す。新しくドリルを買ってそれをやったら評価する』と言っているのと同じ。制度設計は間違っている」

この例えで「評価」とは交付金のことです。頑張ってきた市町村の方が不利な仕組みってどういうことなんでしょう。

宮下知事は、無償化実施済み市町村と未実施市町村に分けて交付することで、実施済み市町村が、さまざまな新規の子育て支援事業を行なうことを期待しています。その気持ちは、多少、理解できます。しかし、そうならば、新規の子育て支援事業を行なった場合にも10割交付すればいいと思います。が、それに対しては「市町村の事業ではなく県の政策になる」からダメだと言っています。宮下知事的には、給食費無償化未実施の市町村に、給食費無償化事業に全額交付するのは良くて、給食費無償化を実施している市町村がやりたい子育て支援に全額交付するのはダメなそうです。

さて、図1の続きに話を戻しますが、給食費無償化未実施23市町村と、給食費無償化実施済み17市町村を書き出すと、このようになります。左にいる市町村より、右にいる市町村の方が、財政的に豊かだということは、決してありません。

下に示した現役世代人口の減少割合の資料を参考にすれば、例えば、県内では現役世代の減少が少ない(比較的、税収が安定し、福祉にお金の掛からない)六戸町、三沢市、八戸市で給食費無償化が未実施であり、減少が1番急な(税収が減少し、福祉にお金の掛かる)外ケ浜町、今別町で実施しています。給食費無償化と市町村の財政状況に、相関関係は見出せないです。苦心して子育て支援の財源を捻出したかどうかです。

次に、給食費無償化実施済み17市町村に注目していきます。市町村名の下に、交付金の額を示しています。

給食費無償化実施済み市町村にとって、今提示されている仕組みが実際どういう仕組みなのかを具体的にシュミレーションするために、青森市を例に考えてみたいと思います。青森市の西市長は、「交付金を市の給食費に充当できれば助かる」とコメントしています。

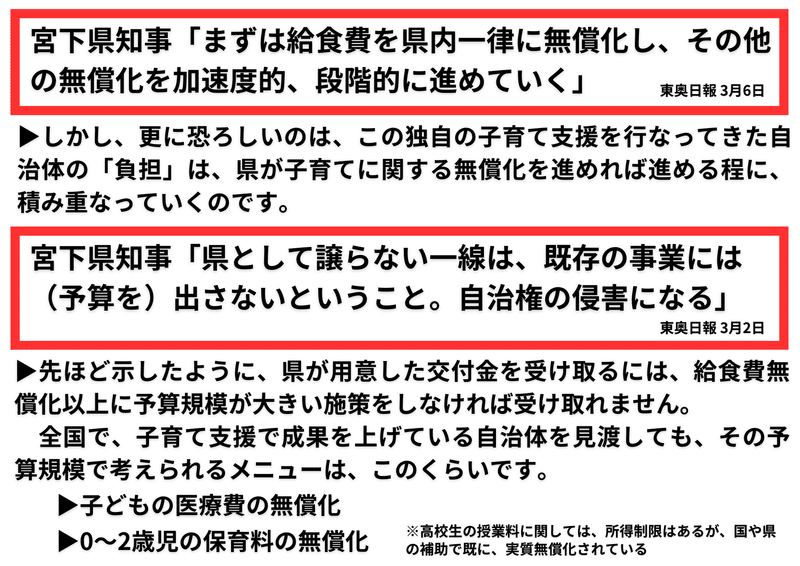

私が、宮下知事の提案した仕組みが採用されることで、恐ろしいと思うのは、負担する市町村の負担ばかりが倍増していくというところです。県が無償化を進めるほどに、様々な子育て支援策を行なう自治体だけが、未実施の子育て支援策が多い市町村に比較して、負担が増していくのです。宮下知事は「県として譲らない一線は、既存の事業には(予算を)出さないということ。自治権の侵害になる」と言っていますが、宮下知事が、この考え方を続ける限り、一方の負担だけが倍増していくのです。

市町村の立場で財政面を考えるならば、宮下県政では、子育て支援に関して、県が無償化するのをただ待って、独自の政策は行わないのが得策という考えに至って当然です。何もしないのが1番お得だという仕組みは、間違っていると言わなければいけません。

青森市よりも、様々な子育てに関する無償化を既に実施している今別町で考えてみます。先ほどの資料にあったように、今別町は、県内で2番目に現役世代の減少が急な市町村です。その危機感から、様々な子育てに関する無償化を実施してきたのでしょう。

今別町は、この仕組みが続けば、すぐに交付金が受け取れなくなるだろうと、私も思います。

次に「給食費無償化を今は実施していても、財政が悪化してできなくなったらどうなるのか」ということを、宮下知事に訊いた平川市で考えてみます。

宮下知事は、交付の方法を分けること決めたことに対して、既に実施している市町村の「自治権」を犯すのは自分の政治理念に反するから、と言っているわけですが、実施している市町村には、県は助けないけど止めるなと言っています。これは、どう解釈しても「自治権」を犯しているのではないでしょうか。矛盾している

と思います。

最後に、私の住む五所川原市で考えます。

県が交付金を出して、全県での給食費無償化を進めるならば、全ての市町村に給食費無償化のための交付金を用意するというシンプルな解決方法が、将来においても、問題を生まないという考えに着地しました。県は給食費無償化のための交付し、市町村は、今まで給食費無償化に用意していた予算で、新しい子育て支援策を行えばいいんです。直接的な子育て支援策がもう無ければ、若者の働く場を生むことや、若者の所得が上がるように政策に回したっていい。それだって、少子化対策であり、結局は、子育て支援策です。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。「自治権」を理由に、交付金に差を付けるのは、やはり間違っています。

▼

▼

県が進める「給食費無償化」に関連する記事が連日のように掲載され、報道を整理すると、無償化実施済み市町村(給食費無償化以外の子育て支援事業に8割交付)と未実施市町村(給食費無償化事業に全額交付)を分けて交付する仕組みでは、実施済み市町村の負担は今後ずっと倍増していきます。

「譲らない一線は、既存の事業には予算を出さないということ。自治権の侵害になる」「給食費を県内一律に無償化し、その他の無償化を加速度的、段階的に進めていく」

知事はこれを皮切りに、その他の子育て支援無償化を進めようと考えています。無償化実施済み自治体は、交付金を受け取るために、2割負担して新規に「A」という子育て支援事業を行いますが、県が「A」を無償化する際には、無償化実施済み自治体は、また別の「B」という事業を負担した上で実施しなければ、交付金を受け取れません。以下、繰り返しです。苦心して無償化の財源を捻出してきた市町村の負担だけが、今後ずっと倍増していきます。

負担の連鎖が始まろうとしている市町村は17市町村 。該当する市町村の皆さん、一方の負担が倍増し、もう一方は何も負担しないこの仕組みについて、一度真剣に考え、どうか知事にあなたの考えを届けて下さい。

※可能であれば、17市町村の名前も出して下さい。

青森市、五所川原市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ケ浜町、鶴田町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、南部町、階上町、新郷村。

▼

青森県の宮下知事が、全県で小中学生の給食費無償化する方針を決めた。10月からの予算が組まれ、全県実施は全国初となる。子育て支援に力を入れる方針は大きく歓迎したい。しかし、その裏で、既に市町村が独自に給食費無償化を実施している場合と、実施していない場合で、交付金の扱いが異なり混乱を生んでいる。実施していない23市町村へは、給食費の平均単価を小中学生の人数を掛け合わせた額を交付し、給食費無償化事業に使って良い。実施している17市町村には、交付額としては同様の額を用意しているが新規の子育て支援事業を行なった場合に、その8割を交付するとしている。

交付の方法を分けた理由に関して宮下知事は「県が譲らない一線は、既存の事業には予算を出さないということ。自治権の侵害になる」と説明している。給食費無償化は、市町村が独自に行える子育て支援策の中でも、特に予算額の大きいものである。実施している市町村は、苦心して無償化の財源を捻出してきた。子育て支援に積極的な自治体は2割といっても少なくない新たな負担が生じ、消極的だった市町村は全額交付金が受け取れる。しかも「既存の事業には予算を出さない」のであれば、この負担の差は益々拡大するばかりである。この構造に警鐘を鳴らしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?