スポーツ中の脳震盪:King-Devick Testの学習効果と脳震盪からの回復に要する日数の関係

こんにちわ、爪川です

今回もスポーツ中の脳震盪に関しての文献をまとめたいと思います

今回の文献はかなり面白かったのですが、少し複雑で理解するのに数回読み直しました。このブログでは少しでもわかり易くなるようにしたいと思います

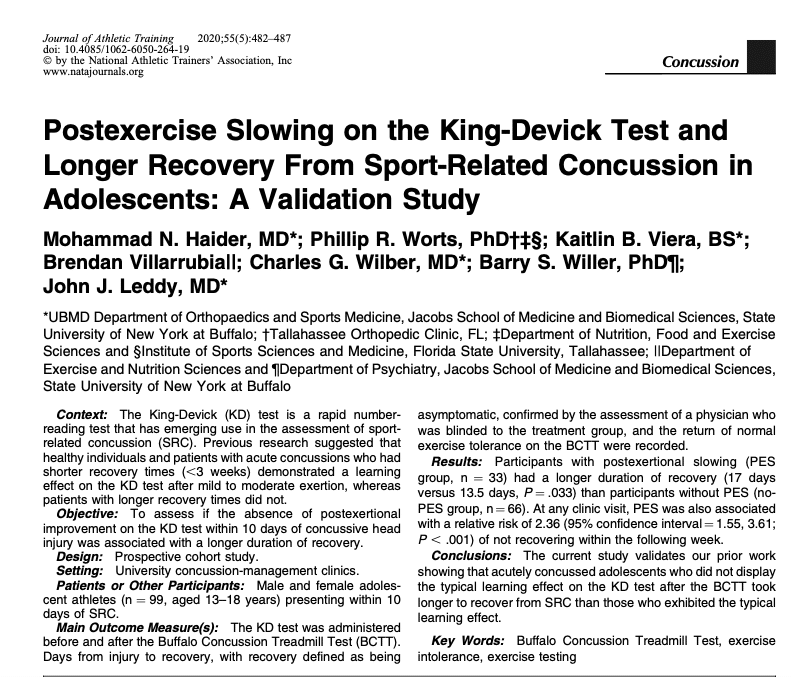

文献はこちら↓

題名は「青少年のスポーツ中の脳震盪からの遅い回復とキングデヴィックテストの運動後の数値低下」

ちょっと題名だけでは難しく、日本語訳もなんのこっちゃという感じです

スポーツ中の脳震盪は大人であれば7-10日程度、青少年以下であれば4週間程度で回復しますが、青少年の10-30%は回復するのに4週間よりも長くかかります

脳震盪という怪我は非常に複雑で、現在のところ重症度やどれくらいの時間が回復に必要かというのが科学的に判明していません

ですが、今回の研究はKing-Devick Testと有酸素運動を組み合わせることにより、より回復に時間がかかる脳震盪受傷者を見分けられる可能性を探っています

King-Devick Test(キングデヴィックテスト)とはスポーツ中の脳震盪を評価するテストの1つです

上の動画はKing-Devick Testのデモンストレーションです(全て英語です)

基本的には紙に書かれている数字を全て読み上げて、読み終えるまでにかかった時間を計測します

どんなテストでもそうですが、同じテストを行えば1回目よりも2回目の方がスコアは良くなります(これを学習効果:Learning Effectと言います)。それはKing-Devick Test(KD test)でもそうです

この文献の著者たちは以前の研究で脳震盪を1週間以内に受傷した青少年を対象にした研究を行っており、そこではKDテストを有酸素運動の直前と直後で行いました。通常であれば、有酸素運動の直後のKDテストは2回目なのでスコアはよくなるはずですが、被験者ではスコアが改善したグループと悪くなったグループがいました。そしてその後の脳震盪の回復具合を観察すると、この有酸素運動後のKDテストでスコアが悪化したグループは脳震盪から回復するのにより時間がかかっている事がわかりました

この発見をより確かなものとする為に、今回の研究では合計で99名もの13-18歳の青少年を対象として行われました

この被験者となる青少年は脳震盪を受傷してから平均約5日以内にこの実験を行っています

行う実験はシンプルで以下のとおりです

KDテスト(1回目) → 有酸素運動 → KDテスト(2回目)

この有酸素運動ではBuffalo Concussion Treadmill Test (BCTT)というプログラムが行われました。これは基本的には脳震盪受傷者が運動でどの程度まで心拍数を上げられる事が出来るかをチェックするテストですが、今回は有酸素運動として行われています

このBCTTではランニングマシーンの上で歩くことから始め、徐々にスピードなどを上げて強度を増やしていきます。被験者は脳震盪の症状を10段階(10が最もひどい)で評価し、運動のきつさを6-20で評価します(20が最もきつい)

BCTTを始める前に脳震盪の症状をチェックし、その点数よりも3点以上増えた時にテストを終了します(例:BCTTを始める前が2で、行っている最中に5になった時)。また、運動のきつさも6-20の間で18になった時にもBCTTを終わらせます

BCTTが終わったら2回目のKDテストが行われます。この2回目のテストで1回目よりもスコアが悪くなっていた被験者をPostexertional Slowing Group (PES グループ)、1回目とスコアが同じか良くなっていた被験者をNo Postexertional Slowing Group (Non-PES グループ)に分けました

その結果、99名の中で2回目の方がスコアが悪かった被験者は33名がPESグループに、それ以外の66名がNon-PESグループになりました

下の表が、実験の結果をまとめたものです

この2グループのKDテストの結果、BCTTの結果、1回目と2回目のKDテストのスコアの差、そして脳震盪からの回復までに要した日数を比較した表が以下のものです

これによればPESグループは2回目のKDテストでは最初より約4.5秒遅くなっており、Non-PESグループは逆に約5.6秒速くなっています

BCTTではどちらのグループも脳震盪の症状自体は悪化しており、その悪化具合に統計的な差はないので、2回目のKDテストの悪化はBCTTとは関係なさそうです

そして脳震盪から回復に要した期間ですがこれは中央値で示されており、PESグループの中央値は17日、Non-PESグループは13.5日でした

(因みにこの研究内での”脳震盪から回復した”とする基準は、安静時の症状の改善、正常な前庭機能や動眼機能、BCTTで症状の悪化なく疲労困憊までテストを続けられること、これら3つを意味します。スポーツ現場ではこの状態から段階的に練習へ復帰していくので、スポーツの練習に完全復帰するにはこの17日や13.5日よりもさらに時間はかかります)

ですので、この研究の著者たちは有酸素運動後にKDテストのスコアが悪くなった脳震盪受傷者は、脳震盪から回復するのに要する時間が長くなる可能性が高いとしています

冒頭にも書きましたが、脳震盪は非常に複雑な怪我でどれくらいの期間が回復するのに必要かというのがはっきりとわかりません。統計的には多くの大人は7-10日以内、青少年は4週間以内に回復するとされていますが、もっと時間がかかる人もいます

ですので、KDテストと有酸素運動を組み合わせて回復に長く時間がかかる人を見つけようと試みたこの研究内容自体は非常に面白く勉強になりました

ただし、読んでいく中でいくつか注意点もあったのでここに残そうと思います

1つ目はPESグループになった被験者たちは、初期の脳震盪の症状がNon-PESグループに比較して統計的有意に高いこと

脳震盪は受傷後すぐの症状が強ければその分回復するのに時間を要します。ですので、2回目のKDテストでスコアが悪くなった人たちは脳震盪からの回復に時間を要したのではなく、もともと受傷初期の脳震盪の症状が強かった人たちが2回目のKDテストでスコアが悪くなったグループに入り、それにより回復により時間が掛かったとも言えます

2つ目はこの研究では脳震盪受傷から30日以上経過しても症状が残る場合をPersistent Postconcussive Symptoms(PPCS)と定義しています

このPPCSになった被験者の割合がPESグループもNon-PESグループも同じだったのです(PESでは33名中3名、Non-PESでは66名中6名)

KDテストと有酸素運動を組み合わせることにより、脳震盪からの回復により時間がかかる人を探せる可能性もありますが、4週間以上脳震盪の症状が残るPPCSの人たちはPESでもNon-PESでもこの研究では同じ割合で出てきています

個人的なまとめ

今回の研究のアイディアは非常に面白く今後にもいろんな形で繋がるのではないかと思います。脳震盪を受傷してからどの程度の日数が回復にかかるかをある程度正確に予想できるものが発見されれば、それは大発見だと思います

ただし、この研究で行われた様なKDテストとBCTTを組み合わせる様なものは現場で行うのは少し現実的ではないかなとの印象を持ちました

参照文献

Calant Sports Rehab & Performance

代表:爪川 慶彦

www.calant.org

痛みや怪我のリハビリからトレーニングまでを首尾一貫した考えのもとで行い、アスリートからシニアまでのクライアントのお悩み解決のサポートを致します

よろしければサポートいただければ嬉しいです😀 記事執筆の励みになります🤗 よろしくお願いします🙇♂️