【美術と料理】カルパッチョは赤い料理?

イタリア・ヴェネチアが発祥のカルパッチョ

「カルパッチョ」というイタリア料理をご存知でしょうか。

「カルパッチョ」ですぐに思い浮かぶのはどんな姿のカルパッチョですか?

私にとってのカルパッチョは

生の魚をつかう

白い料理

です。

我が家ではカルパッチョはいつも鯛のお刺身で作る料理でした。安い鯛の柵をみつけた日には「今日はカルパッチョにしようー!」と喜んだり。

でもカルパッチョの本来の姿は

生の肉をつかう

赤い料理

だったのです。

赤い料理という言い方も変ですが、

でも、この赤い色とカルパッチョの関係がなかなかに重要なのです!

今日はカルパッチョというイタリア料理の由来に関する美術の話をしてみたいと思います。

「ハリーズ・バー」とヴィットーレ・カルパッチョ生誕500年の回顧展

カルパッチョはイタリア・ヴェネチアのレストランバー「ハリーズ・バー」というお店で考案されました。この店は1931年に創業以来多くの著名人が訪れましたが、あの文豪ヘミングウェイも足げく通ったのだとか!

さて、このお店でカルパッチョはどのような経緯でできあがったのでしょうか。

1950年代のある日、この店の主人ジョゼッペ・チプリアーニは常連客の伯爵夫人から料理について相談されました。伯爵夫人は病気療養中で加熱調理した肉料理が食べられないとのこと。そんな状況でも食べられる肉料理を作ってほしいと頼まれます。

そこでチプリアーニは即興で仔牛肉をたたいて薄くのばし、卵とオイルで作った簡単なソースをかけた料理を作りました。仔牛肉はフィレ肉を使い、スライスすることで食べやすくし、薄くのばすことで消化にいい状態にしたと考えられます。

「カルパッチョ!カルパッチョ!」(旭屋出版)より

そして、当時ヴェネチアではヴィットーレ・カルパッチョという画家の生誕500年の回顧展が催されていました。その画家の名前から主人はこの料理に「カルパッチョ」と名付けたのだそうです。

たまたま開催されていた回顧展の画家の名前がなぜ?と思いますよね。

実はそこに「赤色」が関係してまいります。

画家ヴィットーレ・カルパッチョの作品は赤い色を巧みに使う画法が特徴であったといわれています。生肉で作ったカルパッチョは鮮やかな赤色です。そこに共通点を見出したのですね。

ヴィットーレ・カルパッチョの描く絵はどんな作品なのでしょうか。

ルネサンス期に活躍したヴェネツィア派を代表する一人

ヴィットーレ・カルパッチョは1490年以前の消息を伝える確かな資料がとても少ないことから、残された作品の署名をもとに逆算し1465年頃から1525年頃の人物ではないかといわれています。

また、漫画家のヤマザキマリさんが好きな10人の画家の1人に挙げていて、

この画家についてこんなコメントを書いています。

ヴィットーレ・カルパッチョ

(前略)ヴェネツィア派のおしゃれ番長。当時の絵画はいまでいうファッション誌などの要素をかねてもいたが、カルパッチョほどマニアックに、男性の服装のディテールに細かくこだわった画家はほかに思い浮かばない。しかもどれもこれも本当におしゃれで、イタリアがその後ファッションの発信地となっていくその魁をこの人の絵画から読み取ることが出来る。

え?おしゃれ番長?カルパッチョの絵ますます気になります!

だけど、とてもおもしろい視点で、さすがヤマザキマリさんだなあと思いました。

9枚からなる「聖女ウルスラ伝」

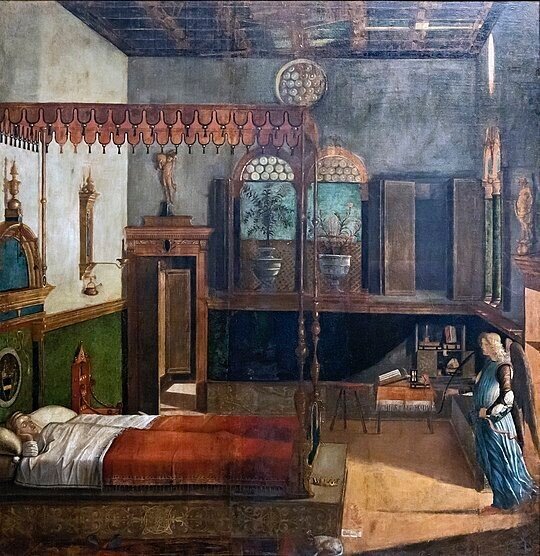

ではいよいよヴィットーレ・カルパッチョの作品の中から「聖女ウルスラ伝」という連作をみてみたいと思います。

これは9点の作品となっています。

聖女ウルスラについて以下にAIアシスタントからの引用を記載させていただきます。

聖女ウルスラは、中世の伝説や宗教で有名な人物です。彼女は純潔と善行に捧げられ、多くの仲間と共に冒険に出かけたとされています。彼女は特に、乗っていた船が遭難した後、反対派の王に追われていた11,000人の処女と共に殉教したとされており、その後聖人とされました。

例え話を使って説明すると、聖女ウルスラはまるで冒険小説の主人公のような存在です。彼女はひとつの船に乗り、仲間たちと一緒に未知の地へと向かいます。しかし、船が遭難してしまって彼女たちは孤立してしまいます。さらに、彼らは追われる立場になり、王に命を狙われることになります。彼女たちはそのまま神に捧げる運命を選び、一緒に殉教する決断をします。

聖女ウルスラの物語は、勇気や信仰心、友情の大切さなどを教えてくれる物語です。彼女の生き方や冒険は、小学生でも理解できるような明るいストーリーとして人々の心を魅了しています。

カルパッチョはこの連作画を飾るスペースを確保するために調整しながらその順序にあわせざるおえなかったため、物語の進行順序通りには制作することができませんでした。1490年に着手され約5年をかけて完成しました。

作成年が確認できず、以下9点の作品は「イタリア・ルネサンスの巨匠たち・ヴェネツィアの画家CARPACCIO/東京書籍」に掲載されていた順に載せさせていただいています。

左画面では巡礼者たちが虐殺されており、

右の画面ではベッドに寝かされているウルスラの葬儀が行われています

481×336㎝

祭壇画。大勢の殉教者に囲まれるウルスラ。栄光の場面

281×307㎝

聖女ウルスラと教皇キリアクスの出会い

280×611㎝

274×267㎝

殉教を夢の中で告げられるウルスラ

275×589㎝

280×253㎝

297×527㎝

9枚の連作、豪華ですね!

そして本当に服装の描き方が詳しく様々に描かれ華やかです。

さて、注目の赤色ですが、なるほど生肉のような色というとちょっと表現がよくありませんが、少しトーンが抑えめな赤色をふんだんに使っているのがわかります。美術館などでこれらの絵を全体にみるときっと赤色が目立って感じられるのかもしれません。

アカデミア美術館

このヴィットーレ・カルパッチョの作品がたくさん鑑賞できるのは、イタリアヴィレンツィエにあるアカデミア美術館です。この「聖女ウルスラ伝」連作もここでみることができます。

ヤマザキマリさんはこの美術館もかなり推していて、とても憧れます。行ってみたいなあ!

様々な素材で作るカルパッチョ

さて料理のカルパッチョの話に戻りますと…

現在では私のようにカルパッチョは刺身でつくると思っている人が大変多くなったのだそうです。

そのきっかけは、日本のレストランで本場の生肉のカルパッチョが売れなくて困っていたため魚介のカルパッチョを考案したシェフがいました。

「ラ・ベットラ ダ オチアイ」のオーナーシェフ落合務氏です。

それからは様々なシェフがアイデアあふれるカルパッチョを展開。今では野菜だけのものや馬肉、シカ肉、カキやタコなども使いあらゆる素材で楽しめる料理になりました。また、それらの盛り付け方などの美しさはまるでアート作品のようです。

千寿ネギの微塵切りと中国野菜のカイランをゆでたものを上に。

ビネグレットソースで。

(埼玉越谷地場野菜イタリアンカポナータ)

「カルパッチョ!カルパッチョ!」(旭屋出版)より

やわらかく淡白な水ダコといぶりがっこを組み合わせる

ギリシャ風サラダのイメージでクリームチーズやヨーグルトをあえる。柚子の果汁や金柑のコンポート、トビコも添えて。

(東京神楽坂bisous神楽坂)

「カルパッチョ!カルパッチョ!」(旭屋出版)より

湯通ししたカキにアンチョビビネガーソースで

(大阪・京橋SPAIN DINING NINO TRAVIESO KYOBASHI)

「カルパッチョ!カルパッチョ!」(旭屋出版)より

画家の名前からつけられた料理カルパッチョ。

生肉で作ったからこそのネーミングでしたが、趣向や好みを経て研究された様々な素材の組み合わせで味も見た目にも美しい料理になりました。

カルパッチョ食べたくなってきました!

是非みなさんもオリジナルなカルパッチョを作ってみてくださいね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?