【美術と絵本】ギルガメシュ王のものがたり

齋藤 孝さんの「読書力」の中で興味深い絵本が紹介されていました。

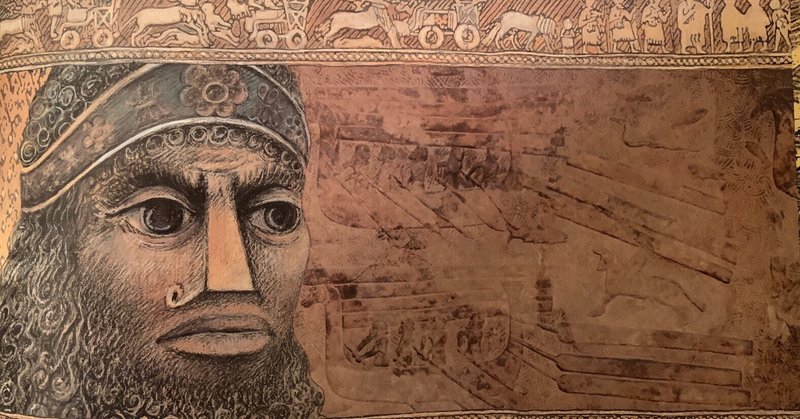

私自身が子どもに読み聞かせをした経験の中でお勧めしたいと思う絵本は、『ギルガメッシュ王ものがたり』『ギルガメシュ王のたたかい』『ギルガメシュ王さいごの旅』」(岩波書店)の三部作だ。これは、メソポタミアの世界最古の神話の一つ、ギルガメシュ王の物語を絵本にしたものだ。楔形文字で粘土板に記されたギルガメシュの物語は、ノアの方舟の原型とも言える話を含み込んだ壮大なものである。神話を構成する重要な要素に満ちている。友情と恋愛、英雄物語、生と死の物語、悪との闘い、旅など、物語の原型がほとんどと言っていいほど入っている。絵も素晴らしく、一枚一枚が壁画のようだ。色使いも美しい。ただ単にうまいというのではなく、神話の重みが伝わってくる荘厳さがある。一方で、疲れたライオンを背負って歩く絵柄など、ところどころユーモアも感じられる。原文の物語化もうまく、無駄がない上に、抽象的になりすぎていない。訳文も、文語体の迫力をところどころに生かしていて、申し分ない。とりわけ凄いのは、第三巻の『ギルガメシュ王さいごの旅』だ。人生の問題が凝縮されていて、大人でも十分味わうことが出来る名作となっている。

私はこの三冊を子どもに読み聞かせながら、自分自身がその世界にはまっていった。子どもに読み聞かせをするのは、あまりに過剰になれば親としても辛いものがある。それだけに、親自身が何度読んでも飽きないものにしたくなる。この三冊は、絵、物語ともにすぐれているので、子どもも親も楽しめる。こうした物語の原型を幼いうちに心に刻み付けることは、人類の文化史を凝縮して伝承している気がして格別な味わいがある。人類の古代を個人において繰り返している感がある。

この絵本を是非見てみたいと思いました。

図書館で調べたら3冊揃って蔵書があり、早速借りてきました。

この物語は「ギルガメシュ叙事詩」がもとになっています。

この写真の文字を見た時これを判読しようとした人々のご苦労を思い、そしてその好奇心と情熱に驚きました。なんて尊いお仕事を成し遂げてくださったのでしょうか。途方に暮れるような偉業に心からの尊敬と感謝を捧げます。

「ギルガメシュ叙事詩」とは古代メソポタミアの文学作品であり、世界最古の物語です。5000年以上昔にメソポタミア(今のイラクとシリアがあるところ)で粘土板に記されました。粘土の書き板は最初19世紀にイラクとシリアの土の中から発見されました。

メソポタミアに住んでいた人々はいろいろな発明をしました。灌漑、車輪、最初の法典、60分を1時間にすることなどです。なかでももっとも重要だったのは「書くこと」でした。「書く」ことがあったからこそ「ギルガメシュ叙事詩」が今に伝わっています。

シュメール人、のちにはアッカド人、バビロニア人、アッシリア人など、メソポタミアに住んだ人々はこの物語を世界最初の文字楔文字で書き記しました。

物語は語り伝えられるうちに少しずつ変わっていきました。そしてこの物語の断片がのちにエジプト、ギリシャ、ペルシャの神話、さらにはケルトの神話にも流れ込みました。

絵本の絵は、齋藤孝さんが書いていたように、神話の重みを伝える荘厳さのある素晴らしい絵でした。特に人々の表情の表現が強く心に残りました。

最初ギルガメシュの冷徹さを憎み、こんなひどい人間が王様だなんてと悲しくなりましたが、ギルガメシュは友情を知ることで愛を知り変わっていきます。その表情の豊かさの表現に胸をうたれました。物語は淡々と語っているのに、絵の迫力が私の心を激しくゆさぶり感動させるのでした。

また、怪物の描き方などもとても魅力的で、架空の生物なのに実在していてもおかしくないような迫力があり自然に物語にはいりこめました。

ギルガメシュのさいごの旅は本当に長くつらく苦しいものでした。

そしてギルガメシュの最大の願い、永遠の命を得るということは、こういう形でしめくくられているのかと、それまでのギルガメシュの生き方を振り返りながら深く考えさせられました。

齋藤孝さんはお子さんにこの物語を読み聞かせてご自分にとっても素晴らしい出会いとなったこの絵本を紹介されていて私も知ることが出来ました。

私も自分の子どもに読み聞かせたことで絵本はもちろんのこと、世界が広がったということがたくさんありました。

今回また一つ素晴らしい世界を教えていただき、世界が広がりました。

生きるという事はなんて豊かなのかと思わずにはいられません。

もっともっと感動をみつけたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?