小説「北斎逍足」⑪

第11話、

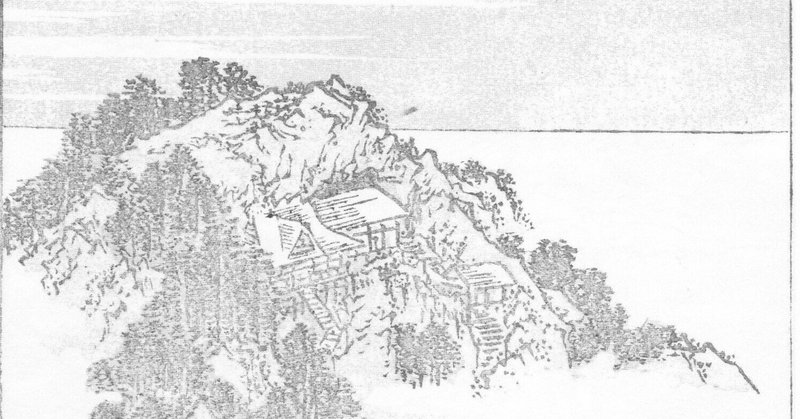

緑の谷間を覆いつくす薄絹のような霧が谷底から吹き上げる風に山肌を撫で、白雲となって上空に伸びる。千切れた黒雲に青空が覗き、陽光が神々しいまでに黄金色に輝き、岩上の庵、清心亭を浮きだたせている。

「こんな絶景はなかなか見られるものじゃありません。本当に間がよかった。いかがですか、北斎様」

「全くだ。申し分ねえ」

2人は庫裡裏手の高台から浄因寺を見下ろしている。

織り成す山々、切り立つ岩肌、谷間に見える堂宇の数々、その山水画さながらの景勝が、雨後の自然の妙を加え、一段と厳かな風情を醸し出している。

北斎は立ち尽くし、身動きする気配がない。嘉吉は静かに傍を離れ、境内に続く石段を下った。

辺りが薄墨色に染まるころ、北斎は境内に降りた。

「和尚がお待ちだそうです。北斎様、帰り路は一度おいでになられてお分かりでしょうから、先に戻っております。この学僧様がご案内するそうですから」

嘉吉に学僧を紹介され、北斎は再度、清心亭を訪れた。

「暗くなるまで絵筆を走らされておられたとか。それほど、ここの景色がお気に召しましたか」

「圧倒されました。江戸じゃ目にすることはできません、深山幽谷じゃねえと、こんな絵心くすぐる景色には」

「江戸の絵師にお褒め頂けるとは、有難い限りです。北斎様にとっても、無心に打ち込める素材に巡り合えて、絵師冥利に尽きるのではありませんか」

「まあ、そりゃ、そうなんですがね。確かに、こんな景色を目にするとはめったにねえんだが」

北斎の表情に影が差した。

「何か、ご不満でも」

「いや、滅相もねえ、和尚やこの寺に何の不満があるもんじゃねえ」

「一期一会、袖触れ合うも他生の縁と申す。先日、話を打ち切ってしまったのでな。どうじゃ、この和尚に話してみたらいかがじゃ」

不如帰の愁いを帯びた甲高い鳴き声が、夜の帳が下りるのを知らせるように山間にこだましている。

「恥ずかしい話なんだが、絵師になって30年弱も経っちまったのに、まだ、てめえの絵に自信が持てなくって」

「なるほど、ご自身に自信がもてないと。ところで、足利では読本の挿絵に挿絵に取り組んでいるとお聞きしましたが、首尾よく捗っておられないとか」

「いや、挿絵の方は問題ねえ、うまくいっているんで。依頼主の馬琴に泡を吹かせ、読者の度肝を抜く自信はあるんで」

「ならば、何にご不満が」

北斎の脳裏に馬琴の気難しい表情が浮かんだ。

「挿絵は挿絵、所詮は馬琴の物語あっての脇役に過ぎねえ。刺身のつま、ってことで」

「そんなことはないでしょう。挿絵は絵師しか描けないし、挿絵なしの戯作で、果たしてどれほどの人々が楽しめるのか疑問ですが」

「別に、挿絵が嫌えなわけじゃねえ。ただ、絵師の真骨頂は一枚絵、北斎だから描ける一枚を生み出してえんで」

北斎は版元・耕書堂、蔦屋重三郎に厄介になっていた頃を思い出した。

寛政の改革に伴う出版統制で、寛政3(1791)年、蔦重は山東京伝の洒落本「仕懸文庫」などで摘発され、身上半減の厳しい沙汰を受けた。

「冗談じゃねえ。錦絵も戯作もささやかな娯楽じゃねえか。お上は庶民の気持ちを分かっちゃいねえ。そう思わねかい、北斎よ」

蔦重の憤慨はもっともで、幕府批判の落首が辻に立ち、話題になっていた。

――白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき

白河は元白河藩主だった松平定信を指し、厳格で潔癖すぎる世の中より、賄賂政治で濁っていた前老中・田沼意次時代の方がまだ暮らしやすかった、と松平政治を痛烈に揶揄している。

「まずは歌麿だ。新しい趣向で世の男どもを釘付けにして見せてやる。北斎、よく見ておけ」

蔦重は子飼いの喜多川歌麿に、表情に焦点を当てた大首絵の手法で遊女、町娘らを次々と描かせた。妖艶、匂い立つ色気だけでなく、内面の心情まで描き出させた。

連作錦絵「歌撰恋之部」の一枚、物思恋に、北斎は脱帽した。

年増女が右手で頬杖をつき、少し左に顔を背けている。憂いを含んだ一重の目は胸に秘めた男の姿を追い、固く結んだ小ぶりな唇が不安な心情を表すように見えた。

女を描かせたら、歌麿の右に出る者はいない。北斎は唇をかんだ。

「紹介しておこう。写楽という。次は一味違った役者絵で新風を巻き起こして見せる」

蔦重によると、本名は斎藤十郎兵衛で、阿波藩お抱えの能役者という。

素人にどんな絵が描ける、と舌打ちした北斎だが、黒雲母摺の豪華な大判28枚、しかも大首絵の役者絵を見せつけられて度肝を抜かれた。

鷲鼻、吊り上がった眉、鋭い眼光、引き締まった口元などが極端に誇張され、一瞬の場面での役者の特徴を見事に浮き彫りにしている。発想力、描写力、迫真性、他の絵師の追随を許さない。当代一の千両役者を手玉にとろうとする心意気がまた小気味いい。

――あまり真を描かんとて あらぬさまにかきなせしかば、長く世に行われず

知人の文人、太田南畝が記した通り、一時の流行に終わり、写楽本人もわずか10ヶ月で忽然と筆を折り、浮世絵の世界から姿を消した。以来、役者絵で写楽を超える絵師は見当たらない。

北斎は到底太刀打ちできる自信がなく、地団駄を踏むばかりだった。

北斎の話を聞き終えると、実門和尚は柔和な表情を浮かべ切り出した。

「絵師の世界は詳しくはないが、歌麿、写楽とかやらもきっと達人だったのでしょうな。それで、北斎様はどうするおつもりか、その境地に達するために」

「町絵師は版元頼みの請負仕事で、自分の力だけじゃどうにもなんねえ。もう、四十六にもなるんで、どうにか認められて、早く自慢の一枚を描きてえんだが」

和尚は両目を見開き、北斎を見据えた。

「言わせてもらおう、お聞きなされ。焦りは禁物じゃ。それに他人と比べる必要もない。天命を待つのみじゃ」

「って言うと」

「絵師を天職と信じ、与えられた仕事を愚直にこなすだけじゃ。切磋琢磨、日々精進、画業に向き合うことだ。いずれ道は開ける。そうであろう」

北斎は和尚の言葉をかみしめた。世の風潮に阿り、他の絵師の動向に一喜一憂し、自分を見失っていたことに気付いた。

「ところで、浄因寺の風景を描いたとおっしゃったな、見せて頂けないか」

「墨で描いた素描で、とても見せるような代物じゃねえんで」

「まあ、そうおっしゃらずに、折角、描いて頂いたのだ」

北斎は懐から画帳を取り出し、和尚に手渡した。画帳は数十枚束ねられ、手垢で薄汚れている。

和尚はゆっくりと、1枚、また1枚とめくった。画帳には人物、動植物、風景、風俗、建物、まさしく森羅万象が描かれている。

画帳は片時も離さず、寝るときも枕元に置き、夢に現れた事物さえ克明に描き記す。日々学び、体に覚え込ませなければ、客の注文に席画一枚応えられない。町絵師北斎のネタ本であり、命そのものと言っても過言ではない。

和尚の手が止まった。

「この画じゃな。幽玄、静寂、この浄因寺を見事に映し出している。特に清心亭の背後、白雲の動きがいい。谷底から沸き上がり、天へと駆け上っている。この雲の先にきっと浄土があるのじゃな」

「和尚、頼みてえことがある。どうか画題をつけてもらえねえか、いずれ錦絵に仕立ててえ」

和尚は再度、素描を見詰めた。

「穢土から逃れ、浄土に向かう雲のかけはし、足利行道山雲のかけはし、ではいかがかな」

第12話に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?