自閉症の子どもに必要な感覚統合とは⁉いつか大人になることを見据えてできること。

自閉症スペクトラムの子どもは、79%に協調運動の問題、80%以上に感覚刺激に対する反応異常が見られることが報告されています。このように何らかの形で運動や感覚に課題を抱える子どもへ適切な“感覚統合”を促すことも一つの解決手段になります。今回は感覚統合についてお伝えしつつ、いずれ大人になることを見据えてできることを紹介します。

*この感覚統合はすべての自閉症スペクトラムの子どもと育児する家族に適応となるものではないことをご了承ください。

感覚統合とは

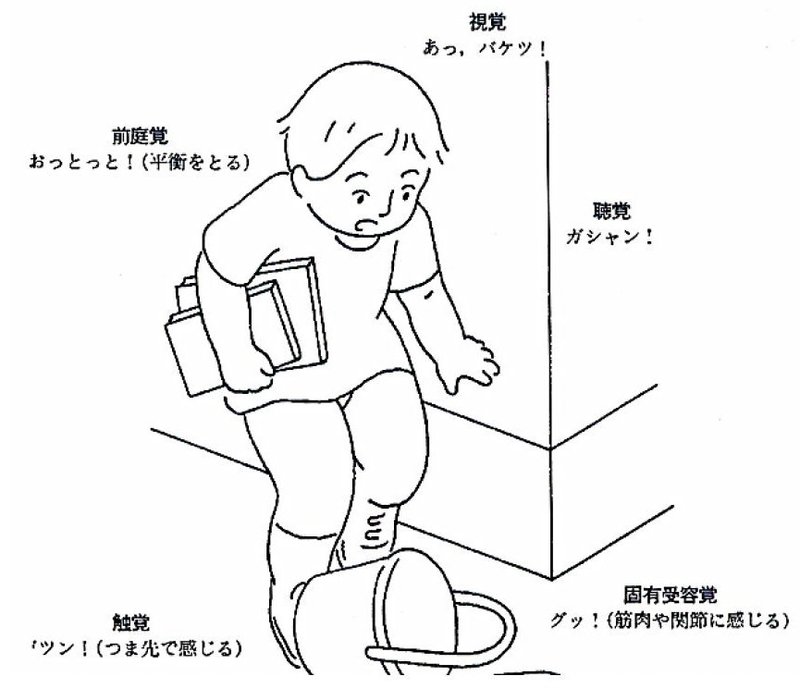

私たちは自分の体を使ったり、道具を使ったり、人とコミュニケーションを取ったり…私たちは、無意識のうちに周りの環境とうまくかかわっています。これは脳に入ってくるいろいろな感覚を、うまく整理したりまとめたりすることを「感覚統合」と言います。

①種々の感覚刺激を受ける

②脳が処理 「バケツだ!!」 「こぼれるぞ!!」

→バランスをとれ~ ③筋肉の収縮=踏みとどまる

感覚刺激の種類と大まかな発達はこんな感じです。

発達と感覚統合

感覚統合には4つの段階があり、それぞれ発達課題との関連があります。

・第1段階:基礎的な感覚系

触る、バランスと動き、体の各部分の配置 (視覚、聴覚など、その他の感覚)

・第2段階:感覚―運動 統合能力

体の全体像や各部分の認識、両側協応(体の右側と左側を協調的に使う)、

利き手の発達、行為機能(体を上手く使う能力)

・第3段階:知覚運動 協応

聴覚による識別能力、発話と言語能力、視覚による識別能力、

目と手の動作の連携、目的をもって行動する能力

・第4段階:学校で学ぶために 必要な能力

学習能力、複雑な運動技術、注意力の調整、秩序がとれた行動、

自尊心と自己制御(セルフコントロール)

自閉症スペクトラムと感覚統合

自閉症スペクトラムの子ども発達段階で以下のような特徴がみられます。

また、感覚統合が十分に成熟していないと情緒面、対人面、学習面、言語面など問題が起こりやすいです。いくつかの例として・・・

① 落ち着きがない

・周りの刺激(感覚入力)にすぐに反応してしまう。

・注意、集中ができないなど

② 触覚、前庭感覚、視覚や音刺激に対して過敏である

・触られることを極端に嫌がる。

・ブランコなど大きく体が揺れたり、不安定になることを極端に怖がる。

・新しい場所が苦手。

・ドライヤー、泣き声など特定の音が嫌いであるなど

③ 感覚刺激に対して鈍さがある

・頭を叩いたり、自分から強烈な刺激を求める。

・体の痛みに気づかない。

・声をかけても気がつかないなど

④ 動作の協調性の問題(不器用)

・跳び箱、縄跳びやボール投げなどが大きな運動が苦手。

・ひも結びや箸の使い方など細かな運動が苦手など

⑤ 言葉のおくれ

・ことばが出ない。

・目が合わない、振り向かない。

・自分が思っていることをうまく言えない。

・助詞の間違いなど

⑥ 対人関係

・友達と上手く遊べない

・ルールの理解ができないなど

⑦ 自分の行動をうまくコントロールできない

・待てない、すぐに怒るなど衝動的な行動をする。

・気分の切り替えができない、こだわりがあるなど

⑧ 自分に自信が持てない(心理的問題、二次的問題)

感覚統合に問題があると、いろいろな活動に対して、失敗することが多くなります。周りからは「怠けている」「甘えている」といった見方をされることも多くあります。その結果、子どもは自信がなくなり消極的になったり、逆に投げやりになったりすることもあります。

感覚統合を促すための3つの考え方

感覚統合を促すために基本的な3つのことがあります。

①子どもが自分から求めている、楽しいと思える活動(やってみたい)を、

②子どもが自分から能動的に行い(やらされるのではなく)、

③うまくいったと実感できること(成功体験)

この3つがそろっている時、感覚統合機能が最も発達するというのが、感覚統合の基本的な考え方です。とはいえ、まずはその感覚過敏、感覚低下に対する対処療法も必要ですよね。それを取り入れた上で、家族でもできることを取り入れてみてください。

いつか大人になることを見据えてできること

家族の皆さんは、特に幼少期の子どもの様子をみて、「その苦痛について理解ができない」と思われることもあるでしょう。誰にでも「この音は苦手」「この臭いは苦手」「この生地は苦手」など、何らかの苦手なものがあります。しかし、感覚統合がうまくできていない子どもの苦痛の程度は想像を超えて生活に多大な影響を及ぼしています。家族が早期にわが子の感覚特性に気づき、感覚に配慮した生活を送ることは難しいと言われています。

そのため専門家の力を借り、お子さんの「感覚プロファイル(評価)」に基づいて感覚の偏りに家族も、お子さんも気づきやすくなることが必要になります。

その1つがDunnの四象限に分けて、どの感覚がどの領域に入るか分けることから始めていきます。もう少しお子さんの感覚の特徴をつかみたい場合は、日本感覚統合学会が提供しているJSI-miniを実践してみるとわかりやすいと思います。

「いつか、感覚統合の難しいお子さんが大人になった時、家族から手渡せるもの」を考えながら、お子さんの感覚の特徴と分類の言葉の表現をまとめるのもいいと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます。では、もう少し具体的に発育・発達のことを教えてほしいという思われたら、こちらのサービスで横山が伴走致しますので、良かったら覗いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?