障がいを持つ子どもの家族が知っておくべきインクルーシブ教育について。

「インクルーシブ教育」という言葉聞いたことはあるが深く理解していないと良く聞きます。確かに小難しい言葉ではありますが、とても素晴らしい概念と取り組みですので、ぜひ知っていてもらいたいと思い記事にしてみます。

障がいを持つ子どもは学校生活でどんな壁に当たっているか想像してみる

まずは、障がいを持つ子どもが学校生活、特に教育を受ける上でどんな壁を感じているかを考えてみてください。

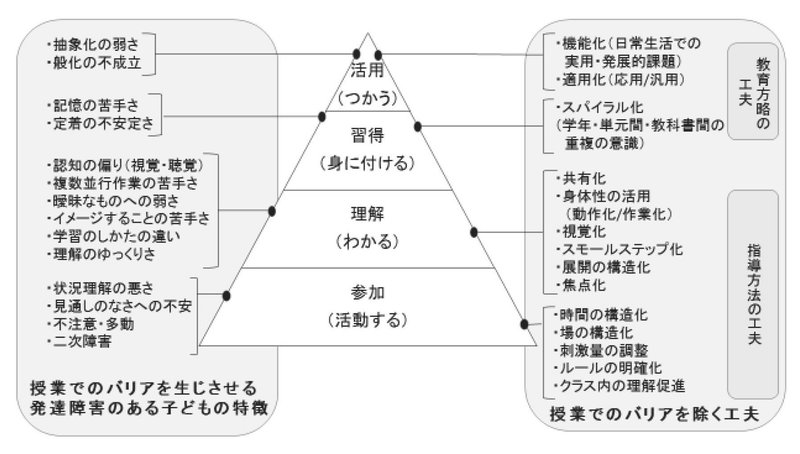

上の図の左側のように、参加する、理解する、習得する、活用する、でそれぞれ壁を感じるポイントがあります。それを図の右側で記載している工夫によって、障がいの有無に関わらず教育を受けやすくなります。

インクルーシブ教育とは

インクルーシブinclusive は、「包含する」という意味になります。そのため、インクルーシブ教育は「地域には障害のある子供も障害のない子供も、様々な子供が存在する」という、言わば当たり前のことを出発点にし、地域の子ども達が一人も排除されることなく、どの子ども達も個々が有する能力を最大限に伸ばすことができる教育を目指すという理念の教育を言います。

上の図のように、どんな状況にいても諦めることなく教育を受けることができ、その子どもに合った教育の受けることを目指していきます。

このインクルーシブ教育には、

①人間の多様性の尊重等の強化する、

②障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させる

③自由な社会に効果的に参加することを可能とする

という3点を目的とする教育の仕組みとなっています。この仕組みには、

➀障害のある者と障害のない者が共に学ぶ、

②障害のある者が「教育制度」から排除されない、

③自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられる、

④個人に必要な「合理的配慮」が提供される

が必要であると明記されています。

生きる力を身に着ける「特別支援教育」

教育は、誰一人として排除せずすべての子供が対象となります。だからこそ、歴史的にもっとも排除されてきた障害のある子どもがその能力に応じて最大限伸び、自立し、社会参加することができるよう、そのために特別支援教育が重要な役割を担っていると言われています。

基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるか、これが最も本質的な視点となります。

特別支援教育は単なる賢くなるだけの教育ではなく、これから大人にになるすべての子どもに「生きる力」を身に着けていくことを目指しています。これをご家族の方が理解した上で、親子で楽しんで頂ければと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございます。では、もう少し具体的に育児や療育ついて教えてほしいと思われたら、こちらのサービスで横山が伴走致しますので、良かったら覗いてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?